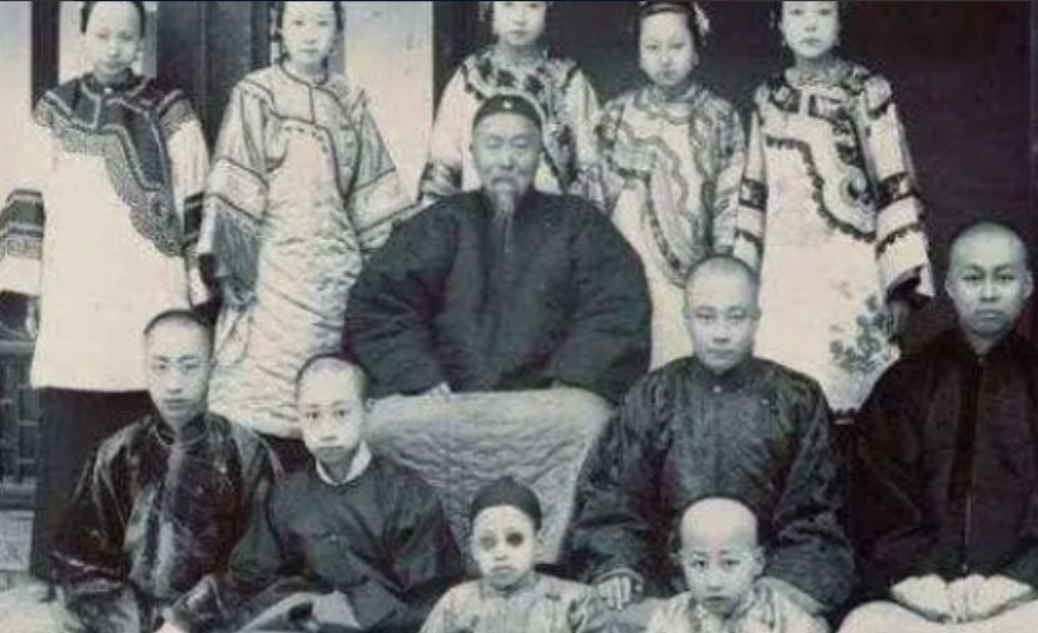

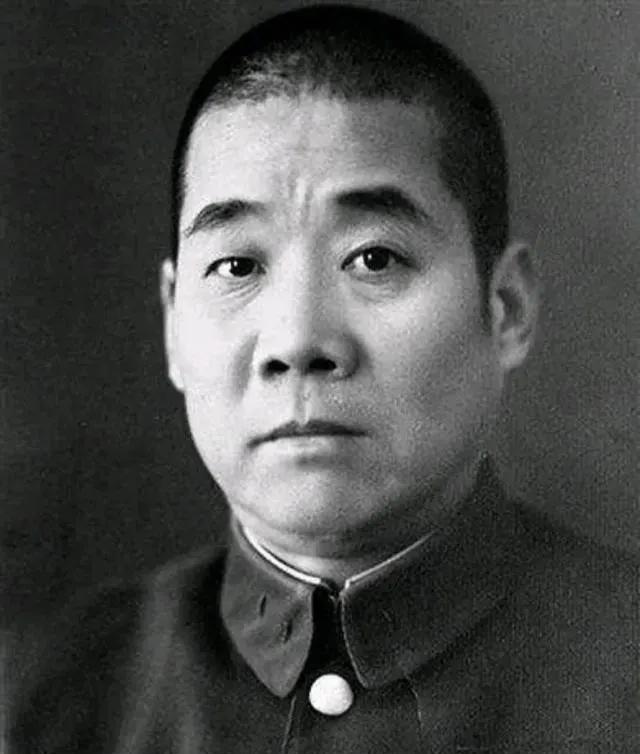

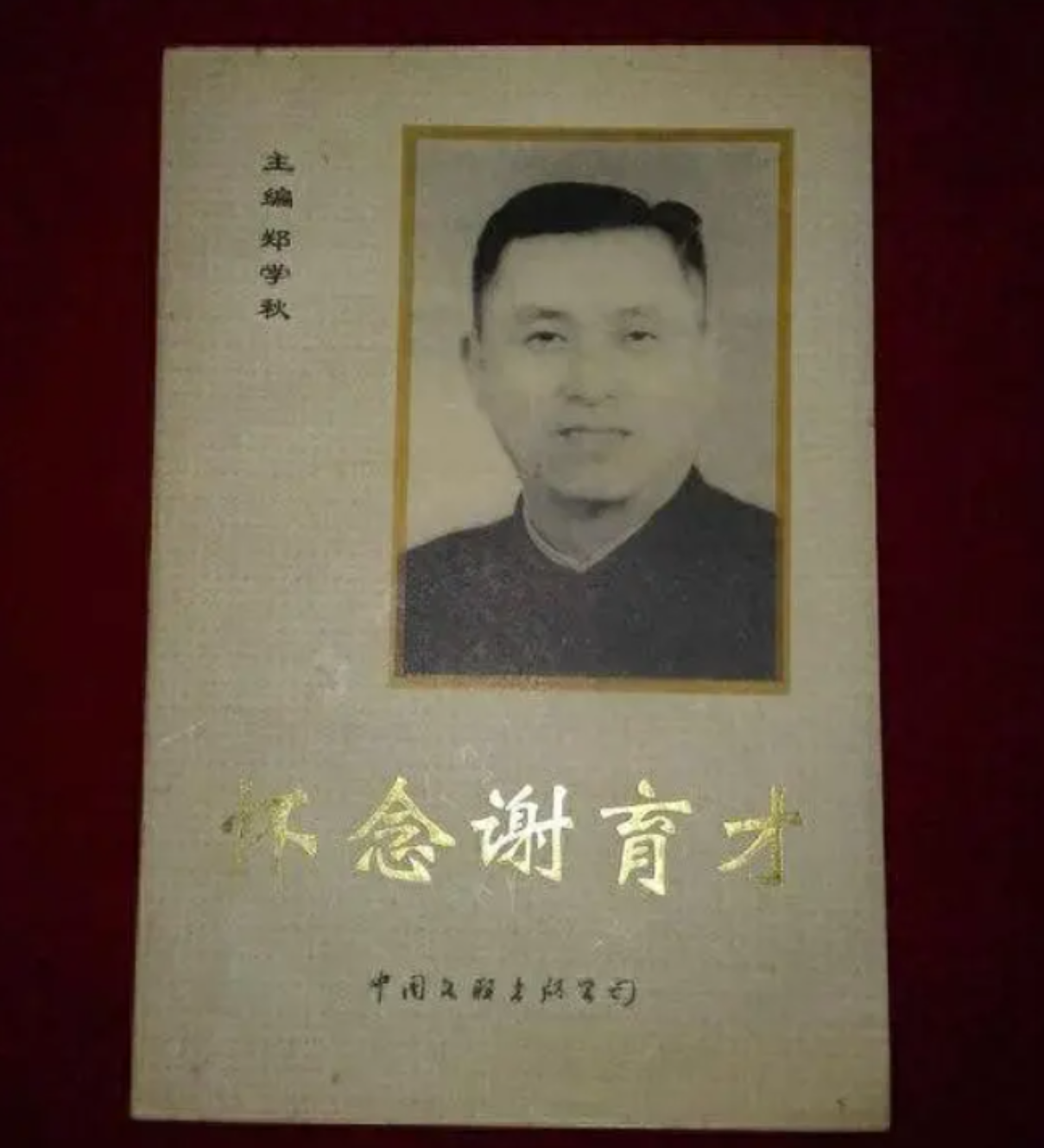

1994年,季羡林的妻子彭德华去世,要4万丧葬费,季羡林让儿子季承出2万,可季承不愿意,他拒绝了父亲。季羡林很生气,扬言要和儿子断绝父子关系。 季羡林,1911年出生于山东省的一个农民家庭,自幼展现出过人的学识与才能。早年学习国学经典,后因学术成就获得到清华大学及北京大学的双重录取,选择前往清华学习西洋文学。他的学术之路并未止步,1935年远赴德国哥廷根大学,深造印度学及多种古代文字,后成为该校教授及博士。季羡林的学术生涯极其丰富,回国后担任北京大学教授,影响深远。 在个人生活上,季羡林与彭德华的婚姻虽然是父母之命,但彭德华一直是季家的顶梁柱。季羡林与彭德华育有一子季承,但由于季羡林多年在外,父子关系并不亲近。 在季羡林的家中,彭德华的去世带来的不仅仅是一场悲伤,更是家庭关系紧张到了极点的一个转折。1994年的一个寒冷冬日,季羡林在北京的家中,面对着一份庞大的丧葬开支清单,心情异常沉重。屋内摆放着彭德华生前的照片,以及她常用的一些生活物品,每一样都承载着深厚的情感和回忆。 季羡林的面容显得格外憔悴,岁月和哀伤在他脸上留下了不可磨灭的痕迹。他手中的文件清晰地标注着需要支付的费用总额——四万元。这是一个不小的数目,尤其对于一个已经退休的学者来说,负担显得尤为沉重。他决定联系儿子季承,希望能共同分担这笔费用。 当季羡林拨通电话,电话那头传来季承冷漠的声音。季羡林的声音带着一丝颤抖,尽力保持平静:“承儿,是爸。妈的丧葬费用有些高,我想请你出一半,两万元。”电话那头沉默了几秒,季承的声音再次响起,语气中带有不耐:“爸,我现在手头紧,这笔钱我出不起。” 这通电话持续了不过几分钟,但对季羡林来说,却像是经历了漫长的数小时。他的声音开始提高:“这是你妈的丧葬费,难道你连这点责任都不愿意承担吗?”季承的回答更加坚决:“我说了,我出不起。”然后便是“嘟嘟”的挂断声。 季羡林站在窗前,眼神迷茫。屋外风雪交加,北京的冬天似乎特别寒冷。他心中涌上一股无力感,彭德华生前总是能缓和父子间的紧张,而她的离去仿佛也带走了家中最后的和谐。 几日后,季羡林组织了彭德华的丧葬仪式。他尽量精简了开支,但总额还是达到了他预算的极限。丧礼上,亲朋好友们都来到了仪式现场,唯独季承的身影没有出现。宾客们在低声交谈,不时投来同情的目光,这让季羡林感到极为尴尬和无奈。 在彭德华的墓碑前,季羡林独自站了很久。风吹动着他的头发,他的目光深深地凝视着墓碑上的名字,似乎在与妻子进行着无声的对话。他的心中充满了对儿子的不解和怨气,这场父子间的裂痕,已经不是简单的金钱问题所能概括。 在接下来的日子里,季羡林的心情一直未能平复。他在心中默默地发誓,要与季承断绝父子关系,这种决绝带给他一种痛苦的坚决。他开始避免与外界提及季承的任何事,尽管这让他在深夜的寂静中更加感到孤独和寒冷。 在这漫长的孤独岁月里,季羡林几乎没有与季承有过任何联系。两人之间的关系,如同北京冬日里的湖面,被厚厚的冰封锁住,任何温暖的气息似乎都无法透过那冰冷的表面。 直到2008年,这种僵局突然发生了变化。在一个春风拂面的下午,季承突然出现在了季羡林的家门口。他的出现,让关注季家多年的外界开始猜测,这对多年不和的父子是否将有重归于好的一幕。 季承的突然归来并非无缘无故。就在几个月前,季羡林在一个学术会议上公开宣布,将其一生的积蓄和书籍档案捐赠给北京大学。这一消息在学术界和公众中引起了不小的震动。而季承的回归,许多人猜测与遗产的决定不无关系。 季承在与季羡林的会面中表达了对遗产捐赠的担忧。他声称这笔捐赠需要经过合法的程序审查,保证一切按照法律的规定进行。他的话语听起来充满了对法律条文的尊重,但这些言辞背后难免让人感觉到其中掺杂了个人的利益考量。 然而,好景不长,季羡林在2010年病重去世,这场突如其来的变故让所有的和解努力都宣告暂停。遗产的问题迅速浮到了水面上。尽管季羡林生前已有明确的遗嘱,将财产捐赠给北京大学,但季承并不愿意就此放弃。他坚持认为,作为季羡林的唯一儿子,他有权对遗产有更多的发言权。 法庭上,季承与北京大学之间的争议成为了焦点。季承的律师团队试图从各种角度证明季羡林的捐赠决定存在法律程序上的瑕疵。然而,最终法院支持了北京大学的立场,认为季羡林的遗嘱清晰有效,其捐赠的意愿应当被尊重。 败诉后,季承似乎并未完全放弃。他出版了一本名为《我的父亲季羡林》的书,书中详细叙述了他与父亲之间复杂的情感纠葛,以及许多不为人知的家庭秘密。这本书引发了广泛关注,季羡林的学术形象和个人生活因此受到了争议和重新评价。