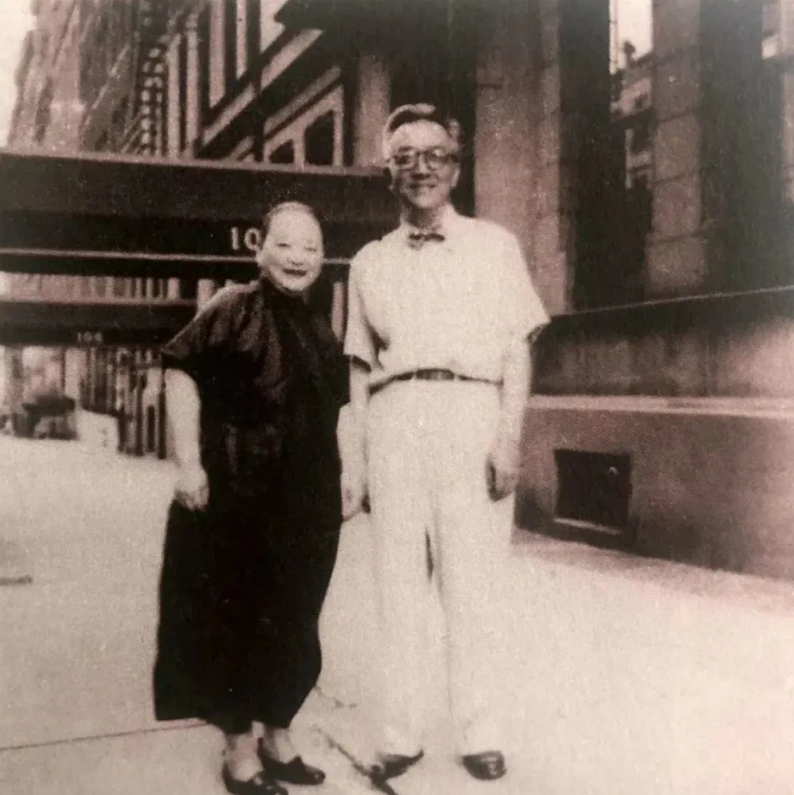

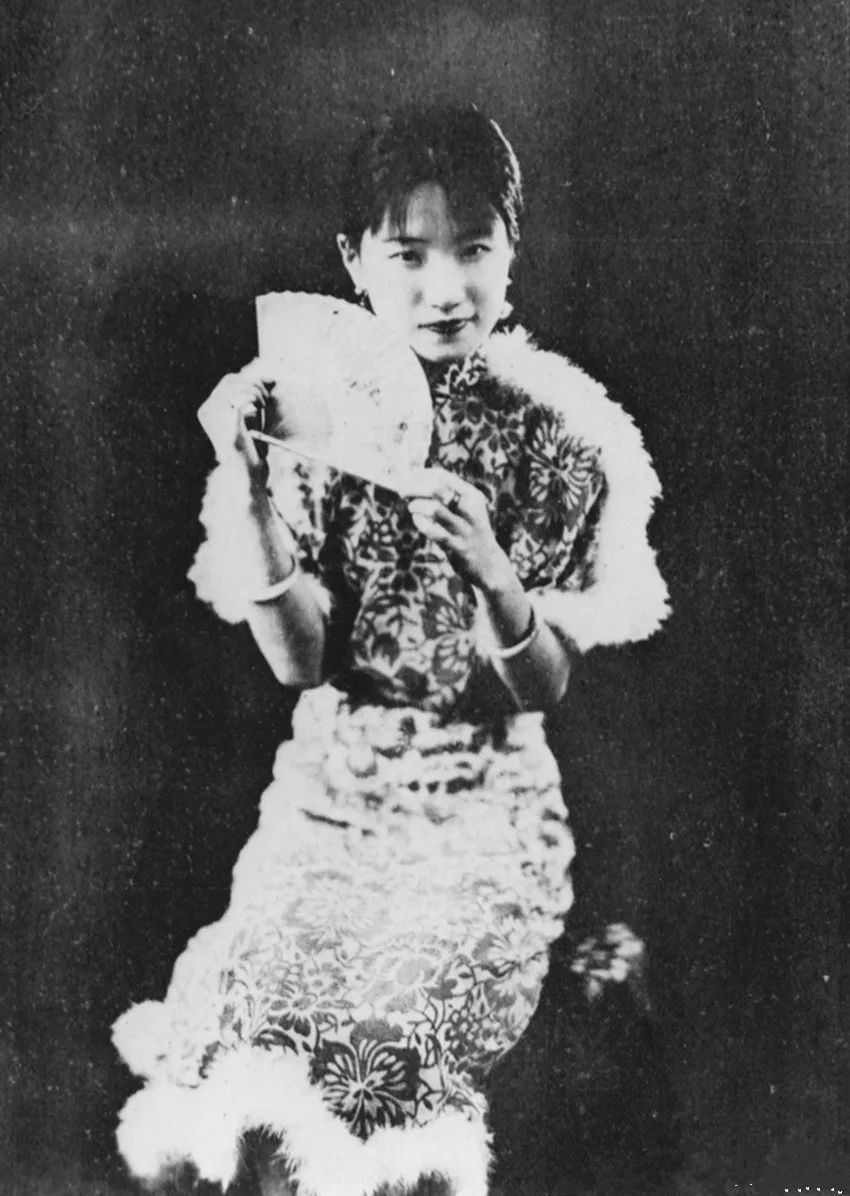

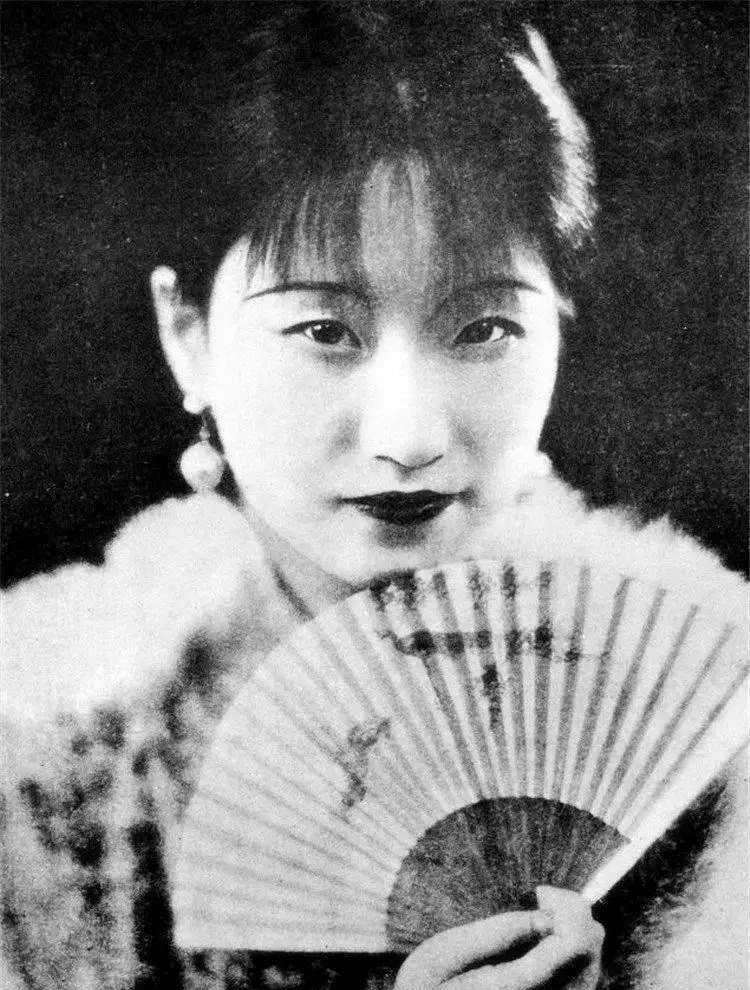

1984年,为了躲避跳蚤,张爱玲开始频繁搬家。4年的时间,一共搬家180多次。死后一周才被发现,卫生间扔满了纸巾,房东说她脑子有病。 张爱玲,一个复杂多面的文学巨匠,1920年出生于一个有着深厚政治和文化背景的家庭。她的早年被家族内的矛盾和疏离所影响,这种孤独感深深植入她的创作之中。张爱玲的作品,从小说到散文,都透露着一种深刻的社会洞察力和对人性的细腻描绘,使她成为中国现代文学史上一个无法绕过的重要人物。 她的文学生涯始于七岁,青少年时期的作品已经显示出她对于文字的敏感和掌控力。她的成年后的生活和爱情,尤其是与胡兰成的恋情,更是成为外界关注的焦点。这段感情不仅影响了她的个人生活,也深刻地影响了她的文学创作路径。 张爱玲晚年的生活充满了动荡与变迁,她在1984年至1988年间不断地更换居住地,期间共搬家超过180次。这段时期的频繁搬家,不仅体现了她对个人隐私的极度敏感,也反映出了她与社会环境间日益增长的隔阂。 张爱玲选择的住所常常是简陋的租赁公寓,这些地方大多位于市郊的安静街区,远离喧嚣。每一次搬家,都伴随着大量的打包和清理。张爱玲的行李中,装有数不尽的书籍、手稿以及一些个人生活用品。每次搬家后,她都会亲自整理和放置这些物品,试图在新的居所中寻找一丝安宁。 然而,张爱玲的生活并未因搬家而得到实质性的改善。她的新住所很快就会出现跳蚤问题,她对此极为敏感。有时,她会因为一晚上不断被跳蚤叮咬而整夜无法安眠。清晨时分,可以看到她拿着小喷雾器,试图在每一个角落喷洒杀虫剂,她的神情中满是疲惫与无奈。 这种频繁的搬家和对跳蚤的无休止战斗,让张爱玲的生活变得支离破碎。她几乎没有机会建立长久的邻里关系,甚至与周围的社区也鲜有交流。她的世界逐渐缩小到了书本和手稿之间,她的社交生活几乎为零。 在一个特别寒冷的冬天,张爱玲刚搬进了洛杉矶市中心的一个老旧公寓。这是一个历史悠久的建筑,木质地板发出吱吱的声响,窗户上的单层玻璃难以阻挡外面刺骨的寒风。她将自己包裹在厚厚的毛毯中,坐在暖气旁边,双手环抱着一本未完的手稿。屋内堆满了未拆的箱子和行李,空气中弥漫着潮湿和旧书的味道。 尽管张爱玲试图通过频繁搬家来逃避生活中的不便和不适,但她的健康状况却在不断恶化。她的皮肤因频繁接触杀虫剂而变得异常敏感和干燥,有时甚至出现红斑和疹子。在朋友的建议下,张爱玲不得不频繁前往医院寻求皮肤科专家的帮助。 终于,在一个阳光明媚的早晨,张爱玲再次搬家,这次她选择了一个看似干净且无虫害的小公寓。然而,不久后,她又发现了跳蚤的踪迹。绝望之下,她只能继续她无休止的搬家生活。尽管她的身体日渐衰弱,她仍坚持用写作来寻求心灵的慰藉。 1995年的洛杉矶,天空布满了漫无边际的灰蒙蒙的雾霭,城市的喧嚣在这座庞大的都市中四处回荡。在这个无人知晓的小角落里,张爱玲结束了她颠沛流离的一生。在一个狭小且普通的公寓中,她静静地躺在一张单人床上,一盏日光灯昏黄地照着,空气中弥漫着书页和岁月的味道。周围是她生活的痕迹:旧书、手稿、以及她那些疲倦的日子里写下的无数笔迹。 张爱玲的去世是那样地悄无声息,没有悲怆的哭泣,没有显赫的报道,只有连绵不断的孤独和遗忘。直到一个星期后,房东在例行的检查中发现了她的遗体,才意识到这位曾经令整个文学界震惊的才女已经离开。房间里,除了那盏还在微弱发光的日光灯外,别无生气。 在张爱玲看似凄凉的晚年,她仍不停地写作,把自己的生活经历和深刻的感悟转化为文字。她的公寓中堆满了手稿和书信,这些都是她与世界进行沟通的方式。她曾说:“生活是我最好的文学老师。”确实,她的作品中所展示的生活的真实性和情感的复杂性,都来源于她对生活的深刻观察和体验。 她去世后,她的遗愿被公之于众,张爱玲将所有的遗产留给了一直关心和支持她的宋淇夫妇。这份遗愿不仅体现了她对这段友情的珍视,也反映了她对自己亲属的淡漠。她的这一决定,在文学界和她的亲友之间引起了广泛的讨论。人们对这位伟大作家的个性和选择有了更多的思考和解读。 张爱玲的死,虽然是一种解脱,但她留给世界的却是一份厚重的文化遗产。她的文字,她对现代女性角色的深刻剖析,以及她对社会现实的敏锐批评,都使她的作品具有了超越时代的价值。她的小说《半生缘》、《红玫瑰与白玫瑰》等作品,不仅仅在中国,而且在世界文学领域中,都被誉为经典,被无数读者和学者反复研究和引述。