世人皆知抗日战争期间,中国海军实力薄弱,在江阴海战中更是付出了惨重代价。然而鲜为人知的是,早在抗战前夕,国民政府就已经开始谋划建立现代化的潜艇部队。当时的海军部制定了一个庞大的计划:购置数十艘小型潜艇,意图打造一支能够在近海水域与日军周旋的水下力量。更令人意外的是,这支未能形成的潜艇部队,竟与日后威震大西洋的德国“U型潜艇”有着不解之缘。

1936年春天,南京国民政府海军部的一间会议室里,

陈绍宽上将正和一群海军将领们研讨着一份机密文件

。这份文件详细记载了日本帝国海军近年来的扩张态势,尤其是其在东海、黄海一带的军事活动。

“日本海军的补给线是他们的软肋!”一位参谋指着地图说道。在场的将领们都清楚,一旦中日爆发战争,日军必然会通过海路输送大量军需物资。

就在这次会议上,陈绍宽拍板决定了一个大胆的计划:建立中国第一支现代化潜艇部队。这个计划的核心是先从欧洲购进3至5艘500吨级的小型潜艇,用以训练军官和水手,为后续扩充潜艇部队打下基础。

很快,海军部派出了由叶肇访统领的考察团,分赴英国和德国两国实地考察。在英国,考察团参观了著名的维克斯造船厂。维克斯公司开出的报价是每艘潜艇12万英镑,交付期限为18个月。

然而,在德国的考察却带来了意外收获。当时的德国克虏伯造船厂不仅提供了更优惠的条件,而且承诺可以在潜艇建造完成后,派遣经验丰富的教官来华培训潜艇人员。

1937年初,在福建马尾港,一座专门用于停泊潜艇的码头悄然动工。同时,海军部还在此处设立了潜艇学校,从各舰队中精选了50名优秀军官和100名水兵进行专门培训。

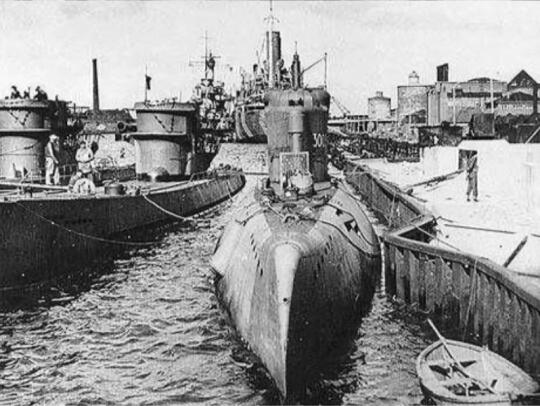

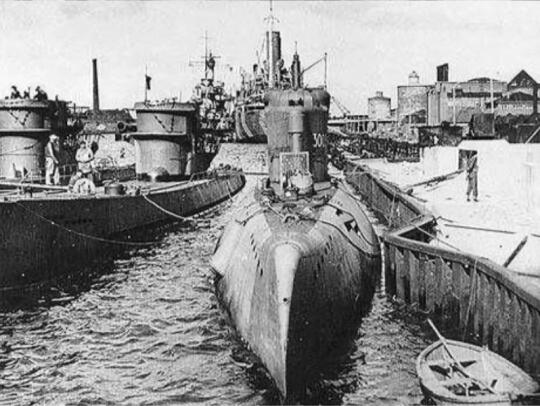

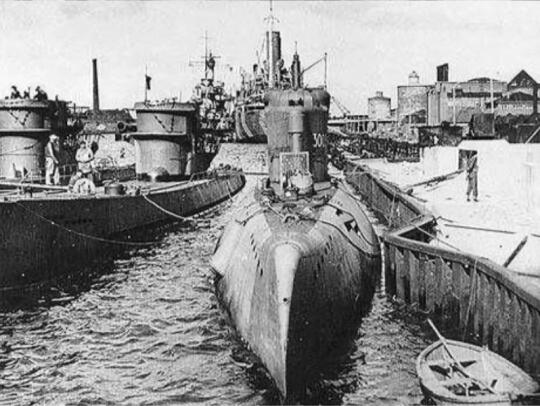

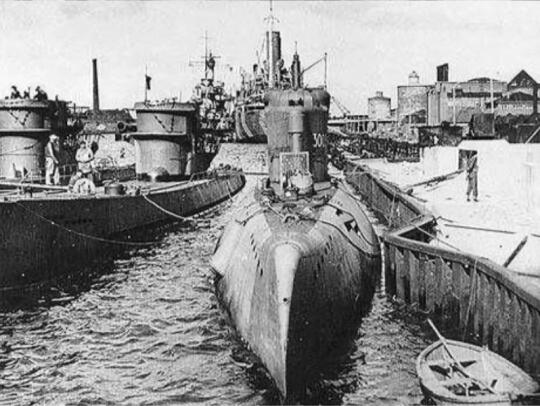

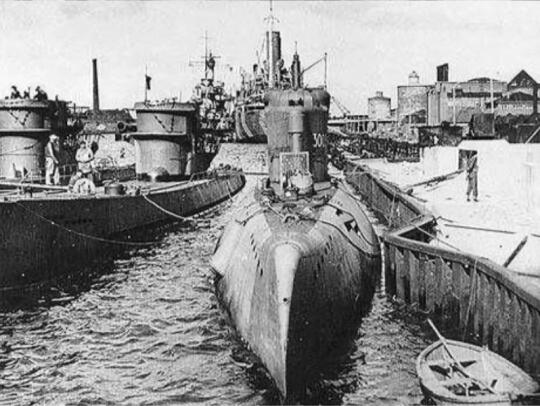

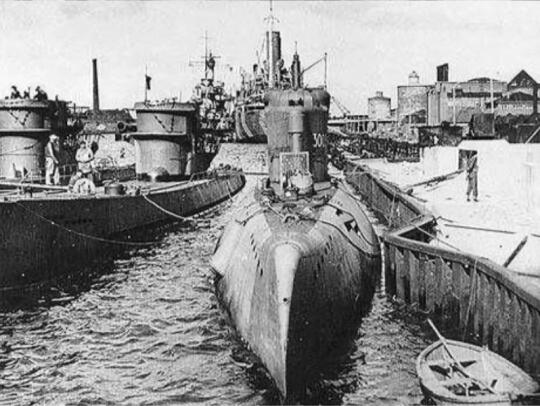

就在一切准备就绪之际,上海淞沪会战爆发。海军部不得不加快潜艇采购的进程。1937年8月,陈绍宽亲自签署了一份采购合同,决定先期从德国购入两艘490吨级的II B型潜艇。

这种潜艇虽然吨位不大,但性能相当优异。它配备了两具533毫米鱼雷发射管,可携带6枚鱼雷,航程达到4000海里,非常适合在中国近海水域执行任务。更重要的是,这种潜艇造价相对低廉,每艘约92万美元,比一艘普通的驱逐舰便宜得多。

这笔交易本应在荷兰的IvS工厂完成。然而,随着德日关系的逐渐密切,这个充满希望的计划却开始出现了变数。(待续)