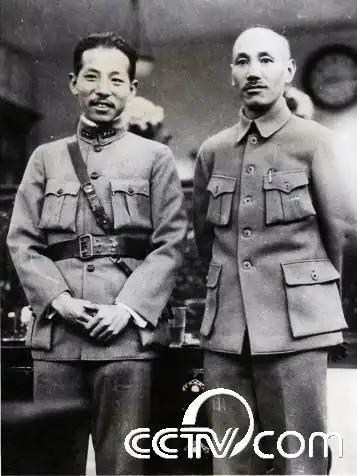

2009 年,张学良被列为100位为新中国成立作出卓著贡献的英雄之一,然而此荣誉却备受争议。甚至有人认为他配不上这个头衔。 1990年,张学良在历经半个多世纪的风雨沧桑后,终于重获自由,此时的他已是一位白发苍苍的老者。 他选择了远离尘世的喧嚣,移居至美国夏威夷,与赵一荻(赵四小姐)相伴余生,在那里享受着一份难得的宁静与安详。 当被问及是否对当年的西安事变有所悔意时,张学良的眼神中透露出坚定与坦然。 他明确表示,自己从未后悔过那个决定,那是他在国家危难之时,出于民族大义所做出的勇敢选择。 然而,他的心中也不免有一丝遗憾,遗憾自己未能亲身参与到那场轰轰烈烈的抗日战争中去,与全国人民并肩作战,共同抵御外敌的侵略。 1901年,张学良出生在辽宁海城,作为奉系军阀首领张作霖的嫡长子,他自幼便承载着家族的厚望与重任。 早年,他进入东三省陆军讲武堂进修,专注炮科研习。最终,他以出色佳绩顺利毕业。 随后,他在奉系军中迅速崛起,历任多个要职,直至成为空军司令,展现出了非凡的军事才能与卓越的领导风范。 1928年,皇姑屯事件犹如一场突如其来的风暴,震惊了国内外。 张作霖离世后,年少的张学良临危受任,接掌东三省保安总司令一职,从而成为东北地区的实际主宰者。 面对错综复杂的政治局势与严峻的挑战,他毅然决定东北易帜,归顺南京国民政府。 这一壮举,为维护国家主权与领土完整作出了不可磨灭的贡献。 然而,好景不长,1931年的九一八事变成为了张学良人生中的一道分水岭。 面对日军的野蛮侵略与嚣张气焰,他无奈地执行了蒋介石的不抵抗命令,导致东北三省迅速沦陷。 这一决定让他背负上了“不抵抗将军”的骂名,成为了无数人心中的痛与憾。 事实上,张学良做出这一决策并非易事,其内心经历了一番激烈的思想交锋。 当时,东北军与日军之间存在着颇为明显的实力差距。这种落差致使局势对东北军尤为不利。面对日军强大的军事压力和精良的装备,如果张学良选择强硬抵抗,可能会激化冲突,导致东北地区陷入更深的动荡与危机。 此外,当时蒋介石政府推行对日妥协之策,身为国民党重要将领的张学良,其举动难免受此政策导向的影响。他或许认为,通过不抵抗来缓和与日本的紧张关系,更符合国家的整体战略利益。 然而令人痛心的是,不抵抗方针直接致使东北地区沦陷,让无数同胞深陷巨大的苦难之中。 论及张学良的功过是非,人们心中往往有着各异的见解。 然而,不论外界怎样评判,他都是中国近现代史中至关重要的人物,其事迹深深左右着历史的进程。 1936 年,张学良与杨虎城携手合作,精心策划且施行了西安事变,这一事件改写了历史的走向。 他们拘禁了蒋介石与随行的军政要员,极力促使蒋介石接纳停止内战、共同抗日的提议。 这一壮举不仅深刻改变了中国的政治版图,更为国共两党实现第二次合作铺平了道路,成为了时局转折的关键节点。 此举使他赢得了“民族英雄”的美誉,备受后人的敬仰与尊崇。 在担任东北大学校长期间,他不遗余力地推动教育革新,引进先进的教育思想与方法,为东北乃至整个国家的文化教育事业倾注了大量心血。 然而,西安事变之后,张学良却遭遇了蒋介石的长期软禁,失去了长达半世纪的自由。 这巨大的变故,不仅给他的政治生涯带来了沉重的打击,也让他承受了巨大的精神压力与痛苦。 直至 89 岁暮年,张学良才重获自由,而后他毅然决定移居至美国。 在美国,他避开政治的纷扰漩涡,得以过上较为宁静的日子。 2001年,在风光旖旎的檀香山,这位中国近代史上的传奇人物,静静地走完了他波澜壮阔的一生,享年101岁。 从意气风发的少帅,到身陷囹圄的囚徒,再到垂垂老矣的老者。 张学良的后半生,犹如时代浪潮下的浮萍,乘风起,随风落,半点不由人。