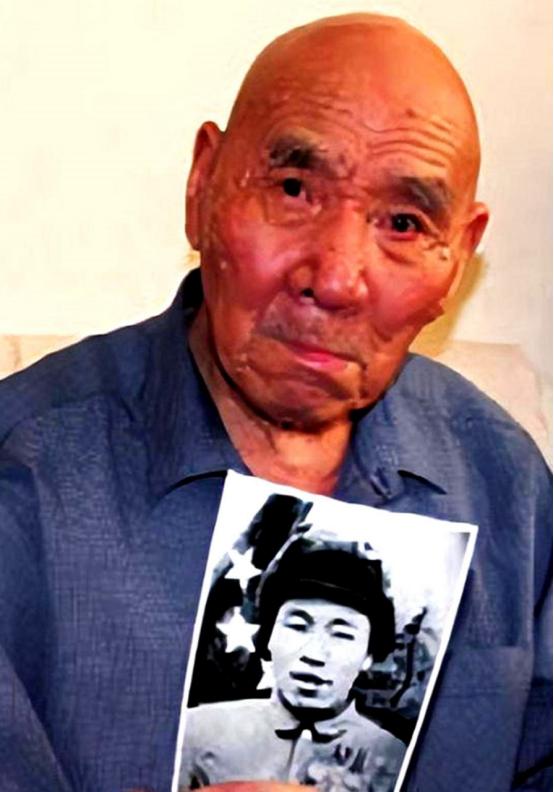

1951年,毛主席对“打坦克英雄”苏吊蛋提议:“你名字有点不雅,该改改了。” 首届全国政协会议于1951年在北京隆重召开,这不仅是国家政治生活中的一件大事,也是各路英豪汇聚一堂、共商国是的盛会。 期间,毛主席听了一位志愿军英模代表的发言,颇为认可。当得知其名为“苏吊蛋”后,毛主席微笑着建议让他改个名字:“你叫‘兆丹’如何?” 苏吊蛋听后,眼中闪过一丝惊喜,欣然点头。 “兆丹”这个名字的背后藏着无数生死瞬间的英勇与坚韧,也预示着红色的胜利。 在朝鲜战场的甘凤里阻击战中,面对美军如潮水般汹涌的坦克进攻,苏兆丹毫无惧色,他挺身而出,向身边的战友们发出振聋发聩的号召:“即便我们手中仅剩四门火炮,但只要我们心齐力合,就没有无法克服的难关,没有不可战胜的强敌!” 这番激昂的话语犹如一声嘹亮的号角,瞬间点燃了战士们胸中的熊熊斗志,他们众志成城,以寡敌众,最终成功击溃了敌军,苏兆丹也因此荣获了“国际二等功”和“打坦克英雄”的崇高荣誉。 这一切辉煌与成就的起点,源自山西太原一个寻常的小村落。 苏兆丹,这个曾因顽皮捣蛋而被邻里戏谑为“吊蛋”的农家少年,自幼便怀揣着成为大英雄的壮志。 16岁那年,他毅然告别了年迈的双亲,追随二姐夫加入了八路军的队伍。 在参军的第一年里,苏兆丹便展现出了超乎常人的勇气与智慧。 在一次激烈的战斗中,他孤身一人潜入敌营,凭借着过人的胆识和精准的枪法,一举击毙了18名日寇,这一壮举迅速在部队中传为佳话,苏兆丹也一跃成为战友们心中的英雄楷模。 在太原战役的残酷较量中,苏兆丹更是将英勇无畏的精神发挥到了极致。 他所在的营队,虽然人数寥寥,装备简陋不堪,但在苏兆丹的率领下,他们却展现出了惊人的战斗力和不屈的意志。 在一次决定性的进攻中,苏兆丹怀抱集束手榴弹,勇敢冲向敌人的机枪阵地。 他高声呐喊:“为了家乡,为了人民,冲啊!” 随着一声惊天动地的巨响,敌人的机枪阵地被彻底摧毁,为部队的进攻扫清了障碍。 在他的激励下,战士们纷纷奋勇向前,他们的身影在硝烟弥漫的战场上化作了一道道捍卫正义的闪电,无畏地冲向敌阵。 最终,当硝烟散尽,战场上只剩下苏兆丹和寥寥数名战友屹立不倒,他们的身影在夕阳的余晖中显得格外高大而庄严。 军区对这场战斗进行了深入而细致的评估,对苏兆丹及其战友们的英勇表现给予了极高的评价。他们被授予了一等功的荣誉,这份荣誉不仅是对他们个人英勇行为的肯定,更是对他们那种在绝境中仍不放弃、勇往直前的革命精神的最高颂扬。 战争结束后,苏兆丹带着满身的荣誉与伤痕,踏上了归乡的路途,回到了那片养育他、给予他无尽力量的土地。 在一家普通的工厂里,苏兆丹找到了属于他的新岗位。他换上工装,走进车间,成为了一名普通的工人。此后的他,从未将自己的英勇事迹当作炫耀的资本,而是选择将它们深埋心底。 在工厂里,苏兆丹不仅迅速掌握了各种技能,还主动承担起最脏、最累的工作,他从不计较个人得失,始终站在劳动的最前沿,用实际行动践行着对党和人民的忠诚。 他的敬业精神、无私奉献和出色的工作表现,赢得了同事们的尊敬与爱戴。 时光荏苒,直到1978年的某一天,苏兆丹终于与昔日部队的战友重新取得了联系。 自那以后,他与战友们经常相聚,共同回忆那些难忘的日子,分享彼此的生活点滴和人生感悟。他们之间的情谊不仅照亮了彼此的心灵,也激励着后来的人们勇往直前、不懈奋斗。