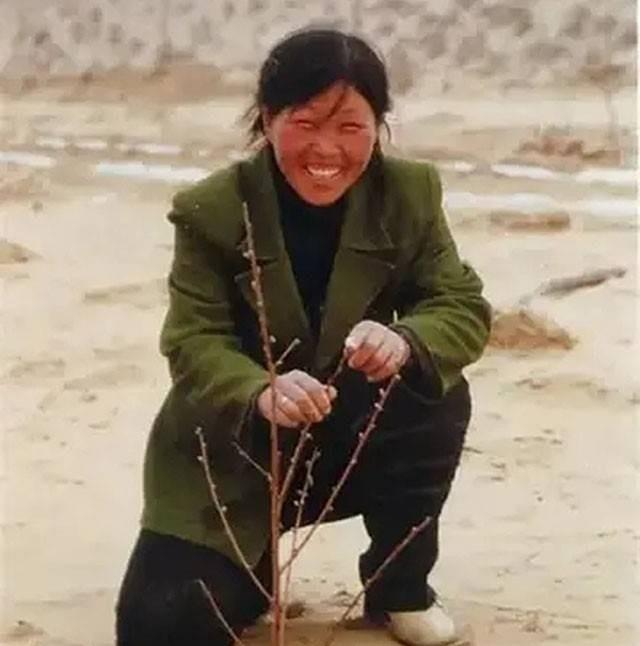

1985年,年仅19岁的殷玉珍被父亲狠心下嫁给毛乌素沙漠的白万祥。新婚之夜,白万祥早早躺下,殷玉珍却迟迟不肯洞房。他转身坐直一看一言不发的殷玉珍竟在哭泣。 2024年4月20日,阳光透过薄云洒在山东省寿光市,这座以“农圣”贾思勰而闻名的城市,迎来了第二届“贾思勰农业奖”颁奖典礼。 在这次典礼上,内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗的“治沙劳模”殷玉珍获得了杰出贡献奖。 殷玉珍在颁奖后的发言中,声音洪亮,情感真挚:“非常珍视这个奖项。”她回忆起自己从年轻时开始的治沙事业,讲述着那些与风沙搏斗的艰辛岁月。 时钟拨回1985年,毛乌素沙漠腹地一个简陋的地窖里,一盏昏黄的油灯照亮了新婚夫妇的房间。 新郎白万祥已经躺下,可新娘殷玉珍迟迟不肯入洞房。她双眼噙着泪水,望向窗外一望无际的黑暗沙海,心如刀绞。 三个月前的一天,殷玉珍还在老家靖边县一个小村庄快乐地生活。 父亲突然把她叫到跟前,神情凝重地说:"爸给你定了亲事。你未来的夫家在毛乌素沙漠,那里条件很艰苦。但你要记住,嫁出去的女儿就像泼出去的水,你一定要听从夫君的话,好好过日子。" 殷玉珍怔住了,她从没想过会嫁到沙漠去。 但在那个年代,作为女儿的她不敢忤逆父母的决定。即便内心有千般不舍万般不愿,她也只能强忍泪水,低头应了一声"是"。 转眼到了出嫁的日子,殷玉珍坐在骡子上,任由父亲牵着慢慢往沙漠深处走。 望着渐行渐远的家乡,她心如刀割。 当看到眼前那个低矮简陋的地窖时,她再也抑制不住心中的悲伤,泪如泉涌。 看着父亲远去的背影,望着眼前贫瘠荒凉的沙漠,殷玉珍心如死灰。 新婚第一夜,她坐在床头痛哭,久久不能平静。丈夫白万祥也不知该如何安慰她,只能默默地躺在一旁。 第二天天刚亮,殷玉珍就起身想要逃离这里。她使出吃奶的劲推地窖的门,却怎么也推不动。 原来夜里刮了大风,厚厚的沙已经把门封死。她绝望地喊着"我受够这里了!我要回家!"泪水模糊了双眼。 一向沉默寡言的白万祥见状,二话不说起身帮妻子推开了门。 望着妻子头也不回地走向沙丘,他默默地跟在后面。 殷玉珍走了许久,累得气喘吁吁却不见人烟,回头却发现丈夫还在身后。她的泪水再次决堤:"你回去吧,我走定了,不回去了!" 白万祥摇了摇头,轻声说:"别走了,这沙漠里就咱俩,你一个人走不出去的。再说,咱是夫妻,哪有拆散的道理。" 望着丈夫真诚的眼神,殷玉珍心里一软,踌躇了片刻还是决定留下来。夫妻俩就这样跌跌撞撞走在沙丘上,风沙吹得人睁不开眼。 殷玉珍暗暗发誓,既然嫁到了这里,就一定要和丈夫携手共渡难关,哪怕赤手空拳也要在这大漠戈壁上开创一片新天地。 就这样,殷玉珍和白万祥开始了在沙漠中艰苦卓绝的治沙生活。 他们年轻而又朝气蓬勃,心中有着共同的理想:把这片荒芜的沙漠变成葱郁的绿洲。 为了实现梦想,这对夫妻想尽了各种办法。他们起早贪黑,省吃俭用,靠着养猪种羊赚来的微薄收入,换钱购买树苗。 购苗之路也并非一帆风顺,常常需要跋涉几十里地,把树苗驮在毛驴背上才能运回来。即便如此,夫妻俩也不曾叫苦喊累,反而干劲十足。 可种树绝非易事,尤其是在恶劣的沙漠环境下,更是难上加难。 盛夏时节,烈日当头,沙地表面温度高达六七十度。 殷玉珍和丈夫光着脚在沙地上挖坑,脚底被烫得起了一个个水泡。 隆冬季节,凛冽的寒风呼啸而过,刮在脸上像刀割一般疼。即便身体冻得僵硬麻木,夫妻俩也咬牙坚持着劳作。 然而,更让人泄气的是,他们辛辛苦苦种下的树苗,时常被大风刮起的沙子重新掩埋。 一夜之间,原本露出地面的嫩芽又被厚厚的黄沙吞没。 看着满地被沙埋的树苗,殷玉珍和丈夫抱头痛哭,绝望和无助笼罩着他们。 但他们并没有就此放弃。殷玉珍开始潜心钻研种植技术,向有经验的人请教治沙经验。通过不断摸索,她逐渐掌握了在沙漠种树的要领。 夫妻俩开始在自家的周围,村庄的荒山秃岭上广植树木。杨树、柳树、沙枣树...经过精心的灌溉和管护,渐渐在沙地上扎下了根。 就这样,日复一日、年复一年,夫妻俩风雨无阻地坚持着植树造林。无论是酷暑还是严寒,刮风还是下雨,他们从不间断地奋斗在治沙一线。 三十多年来,殷玉珍和白万祥共同种植树木超过十万株,将过去的不毛之地化作了郁郁葱葱的绿洲。 如今,昔日荒凉贫瘠的沙漠已经不复存在。放眼望去,夫妻俩的家园周围环绕着上千亩的茂密林木。 清澈见底的小河在林间蜿蜒流淌,鸟儿在枝头欢快地歌唱。这一切美景,都凝结着殷玉珍和丈夫白万祥的心血和汗水。 这对平凡而又伟大的夫妻,用他们不屈不挠的意志和坚韧不拔的精神,硬是在沙漠腹地开辟出了一片天地。 他们用自己的实际行动诠释了"啃硬骨头,涉险滩"的无畏品格,生动诠释了"荒漠变绿洲"的奇迹。殷玉珍和白万祥的治沙事迹,必将永远铭刻在那片沙漠和后人的心中。