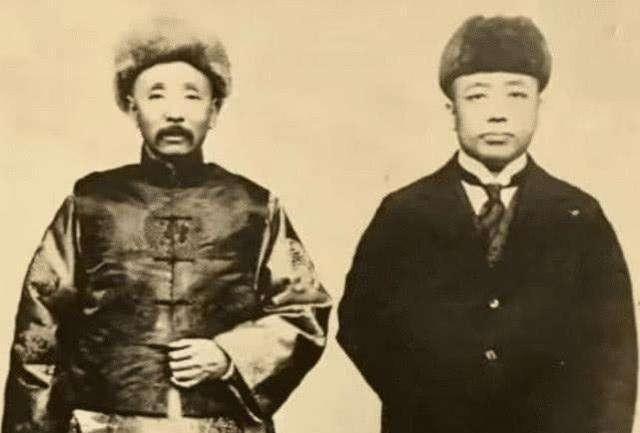

1929年,杨宇霆为父亲举办70大寿,杨公馆内盛况空前。张学良带着30根金条、2万银元前去祝贺,但当他看到贺寿名单时却大吃一惊,此时的杨宇霆没想到,他的死期将至。 1929年1月7日,沈阳城内的杨公馆灯火通明,一派喜气洋洋的景象。原来,这是杨宇霆为其父亲杨宗嗣大人举办的70大寿宴会。 放眼望去,马车轿夫川流不息,各路宾客络绎不绝。 除了东北地方的显要们,还有全国各地的军政要人纷纷派代表前来祝寿,足见大寿星的人脉之广、地位之高。 杨宇霆何许人也?他是奉系元老,张作霖的心腹重臣。 当年,杨宇霆自日本陆军士官学校毕业后,回国担任东三省都督府军械厂厂长。 有一次,张作霖在街头偶遇一支军容整齐、纪律严明的部队,还以为是日本人的军队。 旁人告诉他,这是杨宇霆训练出来的军械厂卫队连。 张作霖立刻对这个年轻人刮目相看,很快就将其收入麾下。 在辅佐张作霖的岁月里,杨宇霆屡建奇功。他曾帮助奉系建立起了一支海军,让奉军拥有了海陆空全方位的作战能力。 他还制定了一套行之有效的田赋制度,大大增强了东北的经济实力。修筑战备公路、扩建奉天兵工厂,都是杨宇霆一手推动的。 正是凭着一次次立竿见影的建树,他赢得了张作霖的信任和倚重。 在那个连年战乱的年代,杨宇霆以他的才干和功绩,成为奉系军政中举足轻重的人物。 然而,自从1928年6月张作霖被炸身亡后,风云突变。 张学良对这位心高气傲的老臣,似乎并不买账。种种迹象表明,曾经春风得意的杨宇霆,如今正面临着严峻的处境和考验。 张学良携夫人于凤至,带着 30 根金条、2 万大洋,前来杨府祝寿。 作为新任的东北王,张学良本以为必将受到热烈欢迎和礼遇。谁知刚一进门,他就愣住了。 但见满座宾客,很多人只是敷衍地起身相迎,甚至还有人故意坐着不动。再看那些显贵们的座次,竟是以杨宇霆为尊,把堂堂东北王晾在了一边。 种种不敬之举,张学良看在眼里,自是气恼万分。 更令他震惊的是,整个寿宴中,宾客们对杨宇霆的恭维溢美之词,远胜于对自己的奉承。 一时间,杨宇霆春风得意,仿佛他才是东北的真正主人。 张学良强忍怒火,中途借故离席。 回到帅府,向来温婉贤淑的于凤至也忍不住愤然道:"你哪里像个东北王?分明是杨宇霆在称王称霸!你看他那副嘴脸,早就把你这个少帅不放在眼里了。" 这番话,无异于一记重锤,砸在了张学良心头。张学良脸色阴沉,杀机渐起。 寿宴过后仅仅三天, 1月10日下午,他竟然带着军政要员常荫槐,不请自来地闯进帅府,要求面见张学良。 见到少帅后,杨宇霆厚颜无耻地拿出一份自己拟好的公文,声称要成立什么"东北铁路督办公署",并提名常荫槐担任督办一职。 言语间全无商量的意思,分明是要张学良当场签字画押。 面对杨宇霆的咄咄逼人,张学良表面不动声色,暗中却已经怒火中烧。 他哪里肯让这两个野心勃勃的家伙得逞?当晚7时,张学良就召集杨、常二人,到大帅府老虎厅开会。 杨宇霆和常荫槐初时还以为少帅终于松口了,谁知刚刚落座,警务处长高纪毅带着侍卫副官,率领六名卫士破门而入。 他们以"吞扣军饷、贻误戎机、图谋不轨"等罪名,当场将杨、常二人就地正法。 杨宇霆被杀的消息,立刻在东北军政界引起了巨大震动。 虽然这个狂妄自大的家伙,树敌众多,早就积怨甚深,但谁也没料到他的结局会如此凄惨。 人们议论纷纷,都在猜测张学良此举的深意。是为了彻底肃清奉系旧部,还是为了向中央控诉投名状,抑或只是为了一吐心中怨气? 作为奉系元老,杨宇霆虽然狂妄自负,但毕竟也曾为东北立下汗马功劳。 他的突然去世,对东北军政格局产生了深远影响。 不少人认为,杨宇霆之死,既是张学良强硬手腕的体现,也标志着奉系旧势力的覆灭。 此后,张学良进一步加强了对东北的控制,逐步实现了向中央靠拢的战略转变。 据记载,杨宇霆陵墓位于中国辽宁省法库县的蛇山沟村,这座陵墓占地约15亩,设计呈正方形。 进入陵园的正门,首先映入眼帘的是一对上马石,这种石雕常见于中国古代贵族和显要人物的墓前,象征着主人地位的尊贵与骑马的便利。 正门前还建有一座三重四桶式的拱桥,桥的设计精致,具有明显的中国古典建筑风格,桥面由青石板铺就,桥栏上雕刻着各种花纹。 桥北是一个宽高均约七米的重檐式牌楼,这种牌楼在中国传统建筑中用以标志重要地点或纪念性建筑的入口。 园内的甬道由青砖铺成,直通坟墓,甬道两旁排列着由唐山绵石精刻的华表,华表上立着各种石兽,文武石人翁仲的雕像也列在其中,分别代表了文臣与武将。 大门两侧有当地文化名人阎宝海先生撰写的对联,这对联不仅增添了文化氛围,也反映出杨宇霆在当地的重要影响。 多年来,杨宇霆陵墓遭受了严重的破坏,不少原有的建筑和雕塑已经损坏或丢失,现在的陵墓保留了一些基本结构,但许多细节与装饰已经难以看到。 参考资料: 《史海钩沉:杨宇霆自恃功高目中无人 遭张学良诱杀》来源:央视网