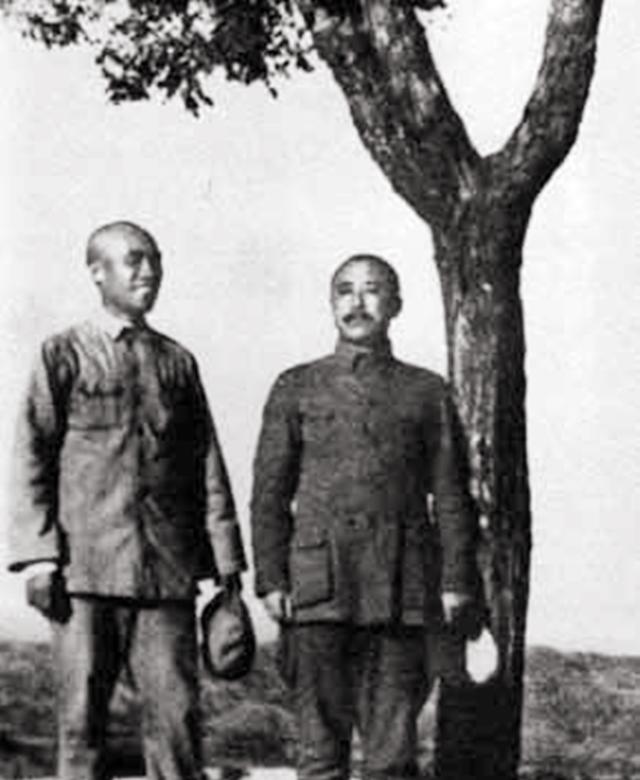

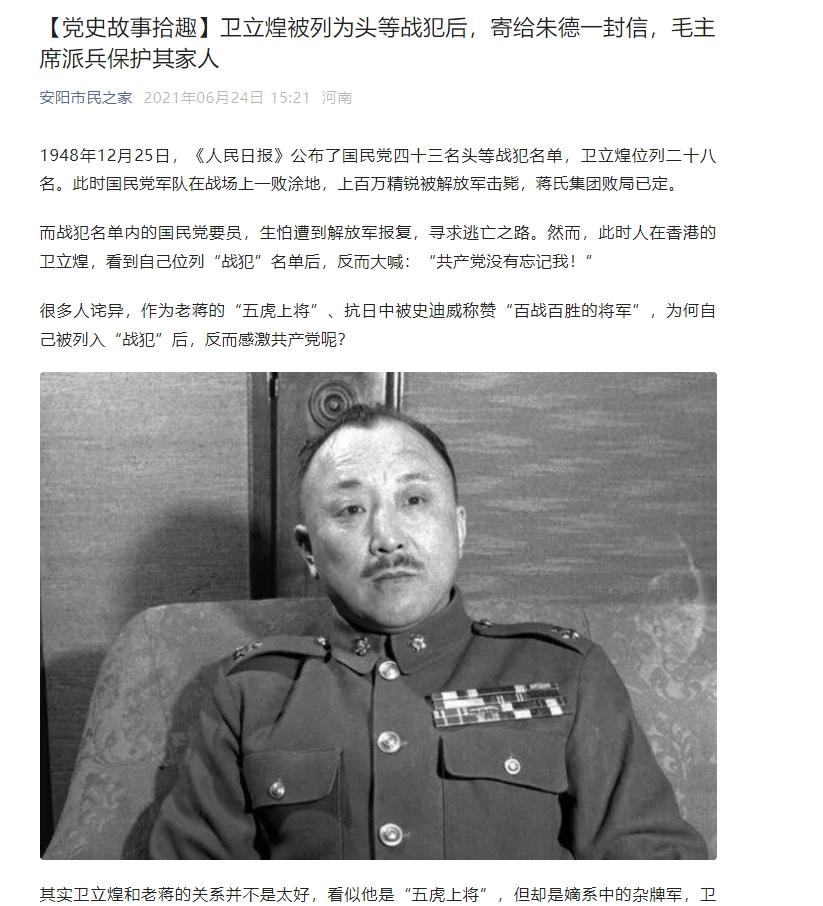

卫立煌被列为战犯之后,给朱德写了一封信,请求朱德可以救救自己的母亲,毛主席听闻后,随即下令将其家人保护起来。 1938年,正值抗日战争如火如荼之际,全国上下一心,同仇敌忾。中国共产党领导的八路军与国民党政府领导的国民革命军虽分属两个不同阵营,但都以驱逐日寇、解救民族危亡为己任。那一年,国民政府召开高级军官会议,国共双方的将领都受邀参加。朱德和卫立煌这两位抗日名将,也在受邀之列。 会议地点定在洛阳。朱德和卫立煌不曾谋面,却在去洛阳的火车上相遇了。两人一见如故,俨然旧友重逢。尽管肩负的使命不同,但追求的目标殊途同归。朱德谈起自己多年来与封建主义、帝国主义、官僚资本主义斗争的心路历程,讲述共产党人救国救民的坚定信念。卫立煌频频点头称是,也道出了自己的肺腑之言。原来,卫立煌也有过相似的人生感悟。 朱德袒露自己的出身贫寒,能与志同道合的仁人志士结伴而行,是革命理想的指引,更是孙中山先生"天下为公"思想的激励。如今,中国共产党人与国民党爱国将领携手抗日,正是这种理想的结晶。卫立煌对朱德那饱经沧桑而不失赤子之心的革命者形象,肃然起敬。 那趟列车,载着两位民族英雄南下的身影,也承载了中华儿女共御外敌的希冀。朱德与卫立煌虽是初次见面,却像是相识多年的挚友,推心置腹,畅谈国是。时局艰难,但有志之士心心相印、肝胆相照,共赴国难,谱写了一曲军人本色、爱国情怀的英雄赋。 抗战烽火遍地,中原大地硝烟四起。卫立煌这个国军将领,曾不止一次支援过八路军。在弹尽粮绝的危急关头,是卫立煌慷慨解囊,从自己的兵马扣除了10万发子弹和大量的粮食,解了八路军的燃眉之急,这其中也触犯了蒋介石的军令。但卫立煌深知,抗日就是保家卫国,军令再严,也抵不过民族大义。这份心意,朱德和八路军将士们永志不忘。 时光荏苒,往事如烟。而当年在战火纷飞中结下的革命情谊,却历久弥坚,温暖而持久。1945年,抗日战争胜利了,但国共两党的矛盾日益加深。1948年爆发的辽沈战役,成为了国共生死决战的导火索。身为国军将领的卫立煌,因与蒋介石在军事决策上屡生龃龉,渐渐对国民党失去信心。锦州之围便是导致卫立煌心灰意冷的一个缩影。当时,蒋介石命令卫立煌率部前往锦州支援,而卫立煌明知凭借当时的实力,根本无法与解放军抗衡,便下定决心不再为蒋介石卖命。 辽沈战役以国民党的惨败而告终。蒋介石见状,将矛头指向了卫立煌,言辞激烈地斥责他临阵脱逃、贻误军机。卫立煌对蒋介石的独断专行深感失望,他与共产党将领私交甚笃,更难以对内战释怀。于是,卫立煌暗下决心,欲携眷属逃离战乱,远走高飞。然而,消息走漏,蒋介石先发制人,将卫立煌软禁了起来。时局混乱,是是非非难辨,卫立煌身陷囹圄,进退维谷,被共产党列为头号战犯,成了众矢之的。 好不容易才逃到香港,卫立煌虽然身在庇护之地,心却系在故土难安。他挂念战火中的亲友,担忧时局动荡带来的人道灾难。绝境之中,卫立煌想起了与朱德的夙缘,想起了当年在抗日战场上结下的革命情谊。他提笔疾书,恳切地向朱德陈述心中的焦虑与不安,希望这位故交能庇佑他在内地的家人,给予他们人身安全的保障。 朱德收到了卫立煌的来信,字里行间满是故人的无助与担忧。回想当年,国共两党曾并肩作战、携手抗日,而卫立煌作为国军将领,也曾慷慨解囊、倾力相助。纵使时过境迁,但患难与共的情谊却从未泯灭。朱德当即与毛泽东主席商议此事。主席明察秋毫,体恤卫立煌一片爱国忠诚之心,当即批示各地组织,务必将卫立煌的亲眷平安接到安全地带,妥善安置,以感念卫将军为民族解放事业作出的贡献。 1955年,祖国大地上的硝烟已散尽,五星红旗迎风飘扬。卫立煌携夫人重返故里,受到了毛主席的亲切接见。昔日的国军将领,如今以新中国的缔造者之一的身份,出任国防委员会副主席。再次相逢,朱德热泪盈眶,卫立煌感慨万千。回首往昔,固然有百转千回、悲欢离合;展望未来,他们将在建设社会主义现代化强国的道路上,续写革命友谊的新篇章。