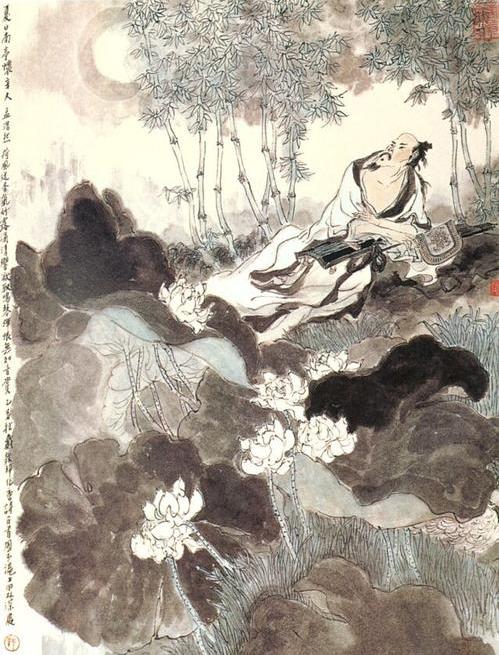

舟与船:孟浩然为何如此爱写舟行?怎样达到人舟合一? 孟诗中诗歌的线性结构常与舟行活动息息相关,行舟所见所感带有地域特点,舟船位移带来了时空交织的视角转变。 孟浩然在行舟诗歌中放大对时间、空间自然变化流动的线性把握,以此作为衔接诗歌篇章的线索,发展遵循时空自然发展的规律,显得循序渐进、清淡自然而不露雕琢痕迹,甚至巧妙地实现“人舟合一”。 作为地理要素之一的交通,为地区人员的行旅往来与物资运送提供了可通达的渠道,也为文学创作开拓了可书写的空间。 舟行过程中,所遇荆楚南国水乡的水文地貌,也影响着孟诗自然平淡、浑然旷远、从容连贯的诗歌风格的形成。 行人在舟船之上驻足游赏,甚至是生活一段时间,在此过程中的风物人情、见闻感受为文人创作提供了丰富的素材。 行旅交通的影响是潜移默化的,舟船及与之相关的人的活动,如应举、游幕、送别等等密切联系着。 不同的交通方式,其速度快慢、路线变化、景物视角、空间大小、承载人数等皆有不同,这对于文学创作内容、文人创作心态以及创作空间与视角等都有影响。 孟浩然诗歌中的线性叙述带有鲜明的水上行舟的地域交通色彩,表现为对水、舟船意象的偏爱,展现行舟过程中的环境及具有地域性特点的两岸风物人情。 孟浩然一生出入荆楚,主要在南方四处游历,他偏爱舟船作为自己出行的交通工具,以舟船水上漫游的视角,开展对山水胜景的观赏。 舟船是交通方式,是空间载体,也是心灵寄托的显性物质体现。 江行与湖行所采取的交通方式都为舟船,目的或有行旅或游赏的区别,但主体都在河湖水面所承载的舟船之上来进行日常活动与审美行动,其交通方式产生的审美效果有相似之处,故以下所论的诗歌将此两者归并舟行诗一同讨论。 水路航道一般相对平直,其航行路线也往往是线性相接,相对平缓。对于乘坐舟船之上的游人,所见的两岸风物也是接连不断、徐徐前行、前后关联的。 水上行舟有着时间连续性,空间上也是相互接续的。船行会造成空间位移,身处船上的人较少有对自身所处方位、方向变化的剧烈感知。 对于船上视角,如一帧一帧的画面缓慢变化,具有连续不断、平铺直叙的连贯性,呈现出连续又统一的画面,表现为诗歌画面连贯转换、前后承接的线性结构,常见于孟浩然描写山水景物的诗篇中。 孟浩然将景物自然融入诗歌里,离不开以舟船游踪作为线索的线性叙述结构。其将所见之景与所感之情串联,清淡描写中引人渐入佳境。 如在《初春汉中漾舟》中,诗人在汉江之上荡舟游玩,自由畅快。整首诗以诗人的游赏顺序为线索,以时间、空间变化的线性顺序展现了一幅行舟探春图。 开篇诗人交代足迹,乘船顺流而下,寓目所见两岸冰雪初融。阳光明媚春意勃发,碧绿的潭水有了绿意的映照,显得更为深沉。 舟船来往活动,人也沉浸其中,引出了人在明丽繁茂的春日所游玩的闲暇惬意,人的活动与春日之景互相交融,以舟行为线索,在游赏活动的线性叙述中,显得流畅自然。 《夏日浮舟过陈大水亭》中,以行舟轨迹为诗歌的游踪线索表现得更为完整,呈现一幅夏亭幽赏图。夏日的水亭凉爽怡人,孟浩然乘舟而来,欣赏水亭清爽幽静的景色,最后以行舟归去作结,幽赏是对所见景色的概括,前后衔接紧密。 诗篇中景物的叙述也呈现出线性的结构,由行舟到溪涧、潭水,目光再转移到水面之上的松竹芰荷,进一步聚焦到岸上的小童老翁行动,山上的鸟儿高歌,随着行舟的渐进,视角也逐步向上转移,所展示的画面浑然一体,表现出水亭夏日游赏怡然自得、令人流连忘返的意趣。 水上行舟,江湖水流是不可逆转的,具有自一个方向往另一个方向的线性流动特点,使得舟船航行的方向亦为单向,这影响着乘船之人的空间感受。 可以说,舟船视角与水流视角、游人视角相互统一,呈现出方向的单向性与连续不断的线性。 孟浩然诗歌中出现了很多与交通方式特点相似的单向线性叙述结构。此时的舟船,也是诗人心灵的外化显现,舟船的状态象征着诗人的状态。 溪涧与五湖形成了对比,浮舟在涧流中飘荡,虽然与湖中风景不同,亦自有其趣。诗人隐居涧南园,平淡隽永的叙述中,是以浮舟隐喻归隐心境。 总结: 孟浩然诗歌中的线性结构特点,具体表现为全景印象式的游赏视角。水上行舟游赏,江河涌动不息,水的流动性限制了舟船的停留时间,使得游人观赏在时间与空间上都具有短暂性。瞬时动态的空间位移,造成了观赏点的不固定,也不能精细与深入。 在孟浩然诗歌内容的整体结构中,呈现出线性的全景印象式观赏,注重当下画面的整体意境与瞬间画面印象的捕捉,或是在整体游览结束后,回忆起记忆深刻的景象与感受。 在诗中并没有注重环境细节的精雕细琢,而是注重时空,有序地选取印象式的景物铺排描写,不仅是对大自然的描绘,更是对生活的感悟与体验,使得读者在阅读时能够感受到那种对生活的热爱与向往。