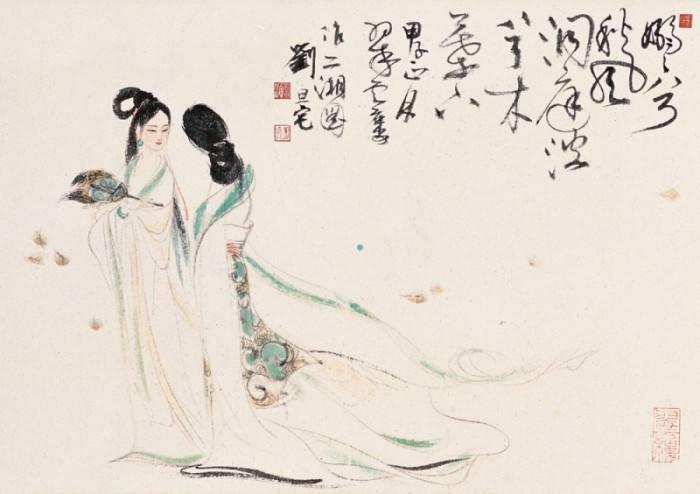

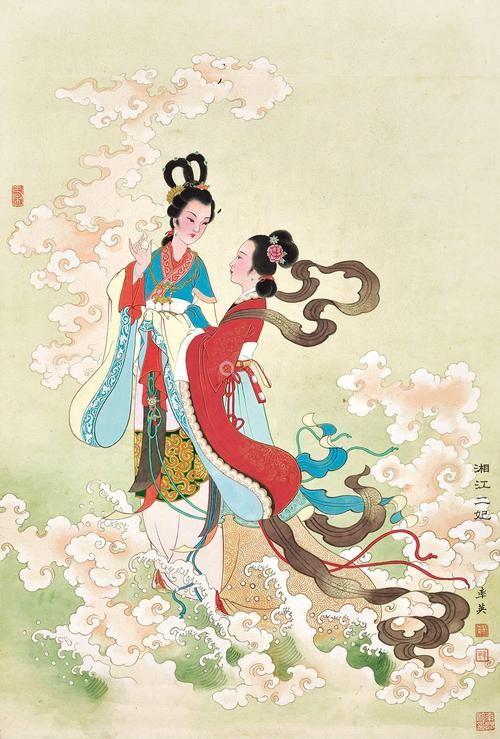

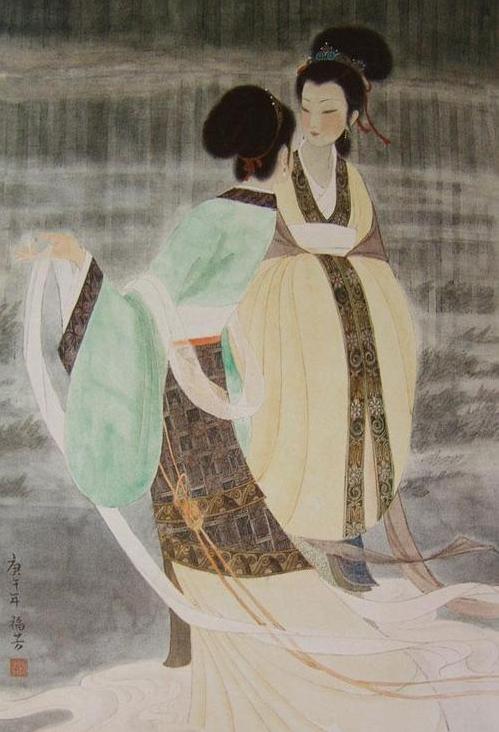

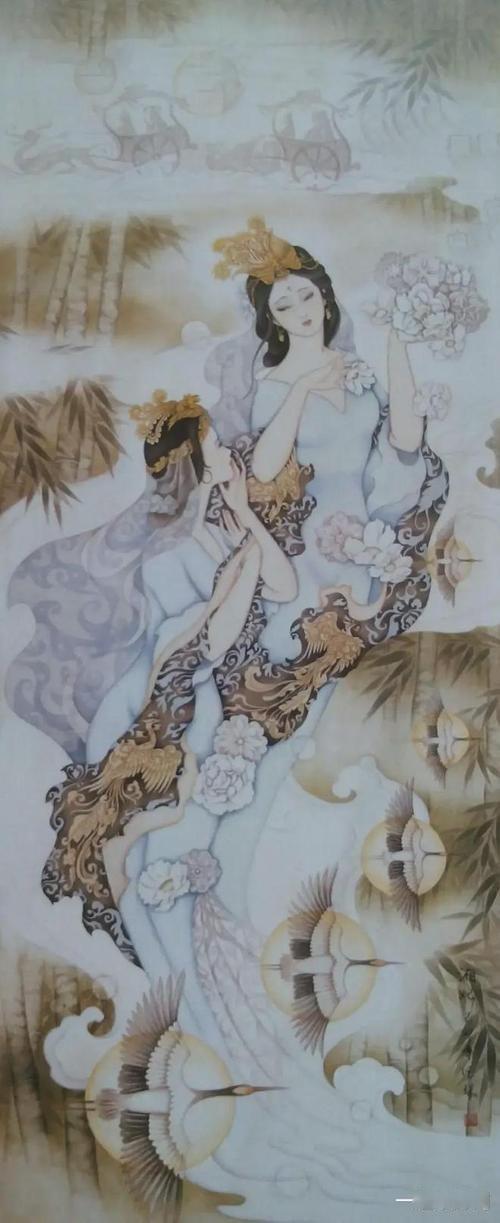

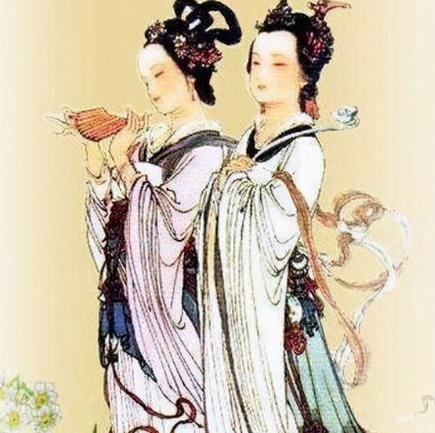

唐代诗人有多爱写“二妃”?从中晚唐诗歌的创作说起,探寻其中“湘妃祠”的意象 湘妃祠,位于湖南湘阴县北洞庭湖畔,是为纪念娥皇、女英二妃所建的祠堂,经过岁月变迁,依旧矗立在此,娉婷华丽,俯瞰洞庭水,遥望岳阳楼。 在漫长的文化长河中,“湘妃祠”这个意象,也衍生了数量繁多的别称,湘妃祠”诗词题材呈现多样化趋势,特别是在唐宋诗词发展十分繁荣的时期,“湘妃祠”意象在各种题材中均有出现,以《全唐诗》和《全宋词》为文本依据,包含“湘妃祠”意象的诗词共计 21 首。 经过安史之乱的重创,大唐元气大伤,唐朝在历史的车辙中艰难前行,再也不复盛唐风光,藩镇割据、宦官专权、朋党之争等弊政使大唐矛盾日渐显露。 浪漫主义诗作式微,开阔自由的心境渐渐跌落,诗风逐渐转向纤弱,其中可能饱含诗人对过去繁荣旖旎国家盛状的依恋情绪。 如晚唐诗人许浑《过湘妃庙》中就心酸落笔,前两句是对湘妃庙周遭景物场景描写,“古木”“苍山”皆是静寂、深邃的意象,意境并不开阔,反而显得低微沉闷,下句写南浦水波微动,声音幽微而低沉,整体构图饱和度低,色彩灰蒙蒙。 末两句攫取了与题目关系亲密的“九嶷山”“斑竹”两大意象,借此抒发诗人即景怀古之情,生发了历史流转的感慨、物是人非的喟叹。 而中唐诗人面临着前所未有的国家动荡,身世之悲如乌鸫一样盘亘在他们的心中。在这样的时代背景下,诗人常作诗或托物言志、或借物抒怀。 如中唐诗人白居易就在《画竹歌》中提过。白居易通过联想,将友人萧悦画作中的竹枝与在雨中见过的湘妃庙中的竹子相联系,评价画中竹枝的清瘦、逼真,如同活物,夸赞萧氏不愧为“丹青以来唯一人”。 这一方面展现了诗人自身卓越的艺术造诣,另一方面也反映了诗人超然独立,不与世俗同流合污的气节。 另一大题材就是送别怀人,在这种题材中,“湘妃祠”往往作为一个纯粹的意象出现,并没有被赋予过多的情感寄托,只是充当送别环境的一部分。 晚唐诗人许浑《怀江南同志》中将“湘妃庙”和“楚客船”两个原型意象连用,“楚客”一般指屈原,这里的引用主要取其中的离别不舍之意。 同样的,“湘妃庙”在这里只是单纯的景物意象,诗人的应用,意味并不在将典故化用于诗,而是提取意象中的悲伤来装点送别场面。 与送别怀人题材相近的壮行出使题材诗仅有一首,是盛唐诗人李颀的《二妃庙送裴侍御使桂阳》。 其中“尧女祠”就是“湘妃祠”的别称,李颀以为他人壮行的视角,将“尧女祠”作为一个壮别的背景意象,一方面渲染了送别时壮阔无垠、苍茫肃穆的氛围,另一方面配合诗文其后几联增加的“赤豹”“文狸”等典故,加深了诗歌的历史底蕴。 再次,酬唱赠答题材诗歌有两首,其中较为有名的是晚唐李商隐的《偶成转韵七十二句赠四同舍》,这首七言歌行条理清晰,叙写了诗人从会昌末到入卢幕前这段时期的生活经历、见闻和思想感情。 在谈到自己南下的过程时,诗人即兴而作,其中所谓“鲤鱼食钩猿失群”其实暗喻南下阶段,诗人自身的处境犹如“上钩的鲤鱼”“失群的猿猴”,他离开政治中心,前往一个完全陌生的地方,对现实的失落溢于言表。 当然,尽管世俗境况冷遇颇多,但诗人仍然保持乐观向上的精神状态。他在叙述回到长安后仕途坎坷、生活困顿、心情落寞,正在遥想旧山时,笔锋转变到“爱君忧国去未能”的情绪中,末段描写幕中生活,也向读者展示积极的自我形象。 二女成为贤德之妇,始见于汉代司马迁的《史记》。不仅显示二妃为尧帝女儿的尊贵身份,更重要的是还凸显了二女遵守礼教所规定的妇道,体现了谦顺、恭敬的儒家贤德特征。 后代诗人在描写“湘妃庙”这种意象时,也会考虑到此意象中所蕴含的儒家贞德观念。 如孟郊所作的《湘妃怨》中有“冥冥荒山下,古庙收贞魂”。此处的“贞魂”字面上就已然将二妃定义为恪守儒家道德伦理规范的妇女形象。 从诗歌的整体内容看,孟郊对二妃的遭遇带有明显的同情和怜惜之情,他感慨尧帝南巡不返的悲剧,同情二妃因丈夫不归的焦灼不安,着意铺叙二妃离世后潇湘水的寂静空旷。 孟郊也表达了对二妃坚贞果决儒家妇道思想的礼赞和歌颂。 “湘妃祠”典故的正用包含儒家贞德思想的反映,以及借用典故、以古喻今,这都展现了作者对生活时代和所处历史语境的洞察,展现了作者个人的人生态度和思维方式。 反用典故是指从反面取用典故,即典事与题事的意义相反或相对。 总结: 湘妃庙在中国诗词的长河中,特别是唐宋诗词开花结叶的时期,拥有独特的文化意蕴。它作为典型原型意象,脱胎于娥皇、女英的神话故事,但又在后世诗歌的运用中摇曳生姿,成为诗人抒怀言志、感慨万千的有效载体。 同时,诗人对这种意象注入的自身感受、体验、情绪和心态,也使“湘妃庙”意象蕴含了高于本身的情感价值、艺术特质,为读者带来了全新的审美感受,让读者沉浸其中,也让读者感受到了中华文化的精深。