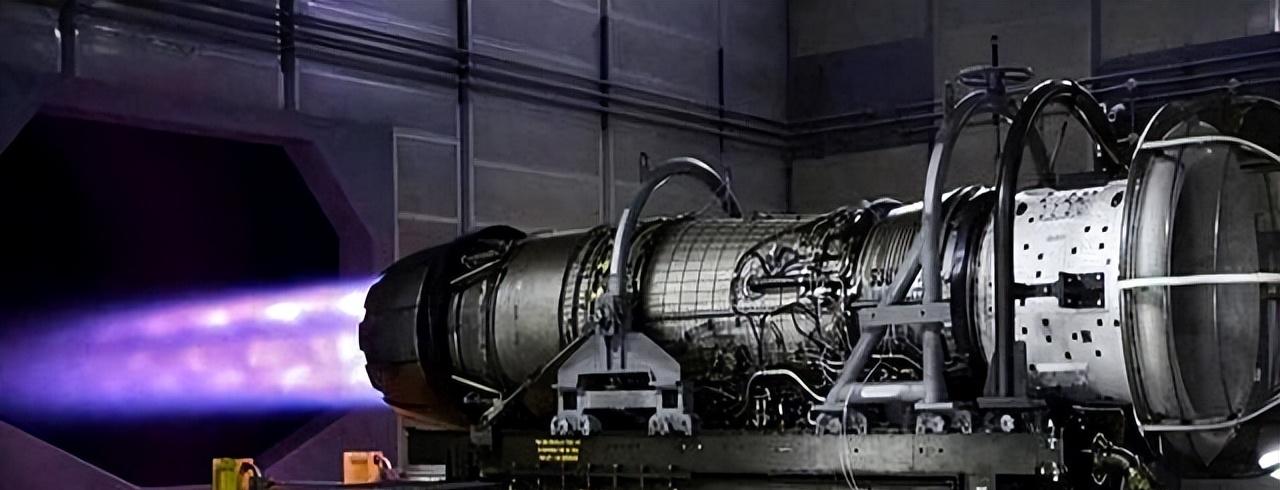

夜色下,歼-35那对涡扇发动机喷口里闪着幽蓝的火光。 那不是照亮跑道的光,是力量被点燃的光。 最新实测数据显示——涡扇-19的最大推力突破11吨。 短短几十年,中国终于让“航空心脏”不再跳在别国的节拍里。

两台发动机,二十二吨的总推力,推重比超过10。 歼-35在航母甲板上只需百米就能拉起机头,像一头猎豹贴地掠过海面。 那种起飞的速度,不是炫技,是国家工业体系在沉默中积累的爆发。

欧美的工程师在数据前沉默。 F414发动机的推力还在10吨的门槛边徘徊, 而涡扇-19不仅越过了这条线,还在矢量喷口上玩出了新花样—— 那种喷管锯齿,不只是隐身的伪装,更是机动的利刃。 有飞行员说,它能在空中“打转弯都不掉速”。 这是过去中国人不敢奢望的能力。

回望当年,枭龙战机被迫装上俄罗斯的RD-93, 推力8.5吨,油烟滚滚,寿命不到千小时。 那时有人苦笑:这哪是喷气机,分明是“飞的拖拉机”。 十几年后,国产单晶叶片、数字控制系统一并登场, 寿命翻上七千小时,燃油效率提升15%。 这一串数字背后,是无数工厂灯火不灭的夜。

F/A-18E/F的轰鸣声在太平洋上空仍然响着, 可歼-35的双发组合在海天之间划出更快的轨迹。 1.5马赫的超音速巡航,隐身外形稳稳压制同级机型。 美国的F-35靠着单台F135发动机猛推,却因体型臃肿, 高速性能反而受限。力量有了,却被自己困在了笨重之中。

“外挂”这两个字,从此成了西方媒体的形容。 他们第一次承认,中国发动机真的能上舰,真的能打。 福建舰的电磁弹射试验刚刚完成, 那一架架歼-35滑上甲板,喷口闪光,仿佛在宣告: 这片海,不再只有一个声音。

涡扇-19的出现,不只是技术跨越。 它意味着中国第一次在中推发动机领域站到了顶端, 打破了欧美几十年的工业垄断。 有人说这是一场“规则被改写”的革命, 可在我看来,更像是一次迟到的正名—— 我们终于能用自己的心脏,驱动自己的战机。

下一步,变循环版本已经在测试。 它能在巡航与格斗间智能切换,油耗再降两成。 那意味着未来的战机,不再需要在航程和机动之间做选择。 三代机、无人机、外贸机,都将被这股新力量重新定义。

十年打磨,只为今天的轰鸣。 中国的航空人用冷却液、噪声、烧蚀痕, 换来这枚稳稳跳动的“中国心”。 当歼-35带着它从甲板掠起的那一刻, 不需要掌声,也不需要口号, 那是一个大国工业的成年礼—— 钢铁在燃烧,民族在呼吸。