【©️ 创作声明】

本文是基于公开权威资料的原创深度分析,关键信息均已人工核实。旨在倡导社会正能量,无不良引导。文章配图由真实素材经AI辅助生成。

编辑:如也| 审核:追风

---

【✍️ 文章摘要】

印度计划建3倍于三峡的大坝,但一座耗资2.6亿美元的大桥却瞬间垮塌。从宏伟蓝图到超级工程,真正的考验是什么?这不仅是技术问题,更是对一个国家工业体系与执行能力的终极拷问。

最近,一个相当震撼的消息传了出来。

根据路透社等多家媒体10月13日的报道,印度方面公布了一项雄心勃勃的电力传输计划,准备启动其东北部布拉马普特拉河流域(即我方所称的雅鲁藏布江下游)高达76吉瓦的水电开发。

76吉瓦是个什么概念?这么说吧,举世闻名的三峡水电站,总装机容量是22.5吉瓦。这相当于在一条江上,要塞进去超过三个三峡的体量。

计划一出,舆论场上很多声音都在惊叹于这个规划的宏大。

但我觉得,在为一份蓝图鼓掌之前,我们不妨先把视线拉回到仅仅半年前,回到另一条河边,去听一听另一座大坝在洪水中发出的悲鸣。

那发出了一声价值220亿卢比(约合2.6亿美元)那么多钱的巨大声响。

---

表面看这是一个关于工程质量的问题。

但只要把这两件事——一份宏伟的未来计划,和一次惨痛的近期事故——并排放在一起,一个更深层、也更残酷的问题就浮现了:

从一份漂亮的PPT到一个矗立百年的超级工程,中间的距离到底有多远?

今年4月中旬,在印度比哈尔邦,有一座横跨恒河的大桥,它耗费了220亿卢比,差不多快要完工了,叫苏丹甘吉-阿格瓦尼大桥。

就在众人的眼皮底下,短短几秒钟的时间,这座大桥一下子就坍塌了,钢筋和混凝土就跟积木似的掉进河里。这已经是这座大桥14个月里第二次出现垮塌的情况了。

现场视频传遍了全球,与其说那是事故,不如说更像一场工业灾难的现场直播。

---

这个案例把那些对超级工程怀有浪漫想法的人狠狠打了一巴掌——你清楚有风险跟你明白风险的样子不是一码事。

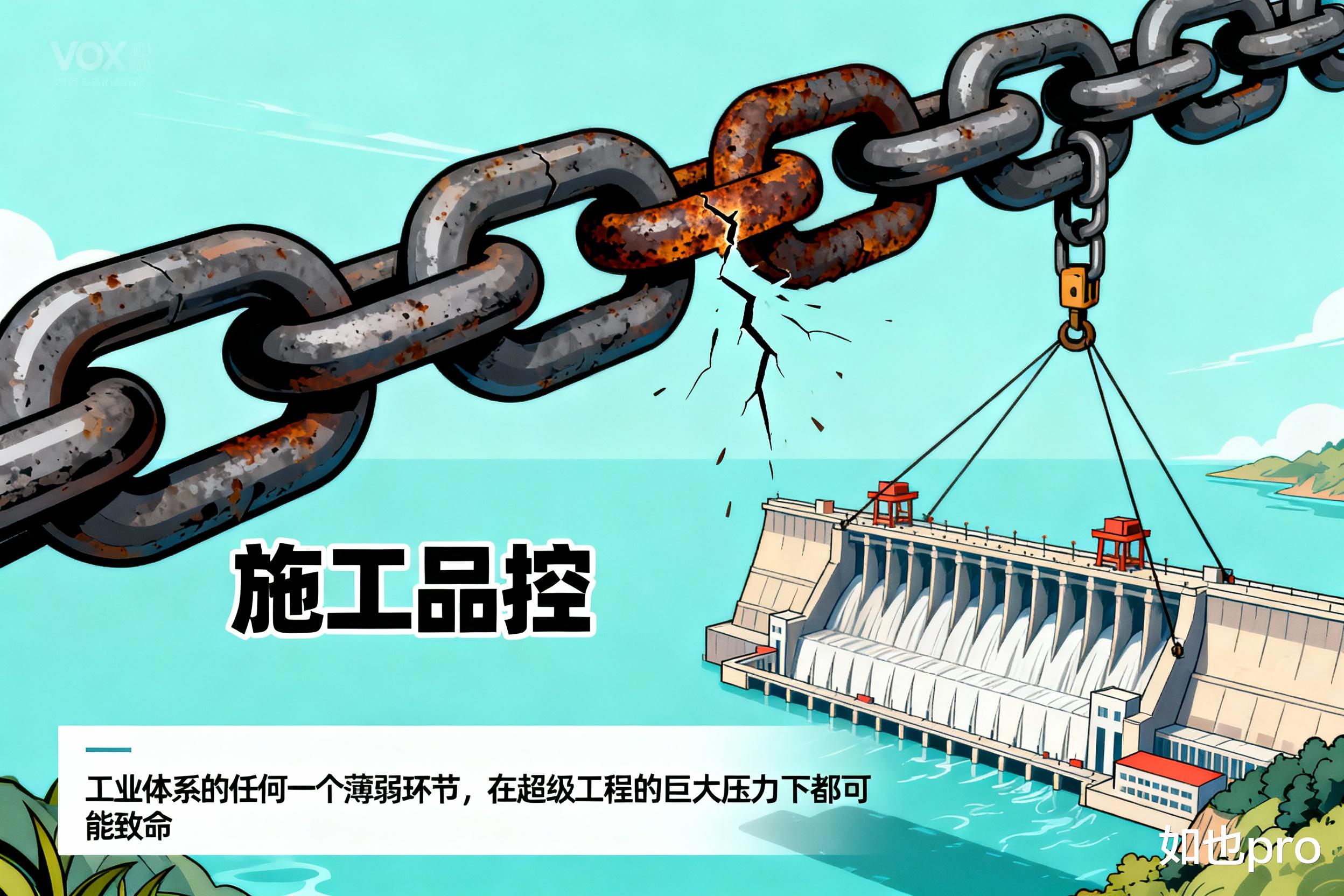

它以一种很严重的方式提醒咱们,一个大系统里的任何一个小缝隙,不管是管理上不小心了,还是材料有毛病,又或者是技术方面有欠缺,都有可能在特别大的压力下,变成把整个工程都吞掉的深沟。

这并非孤例。我们不妨把视线放得更宽一些。

被誉为德国耻辱的柏林勃兰登堡机场,原计划2011年完工,结果一路延期到2020年才启用,耗时14年,预算超支超过三倍,从最初的20亿欧元飙升到70多亿欧元。

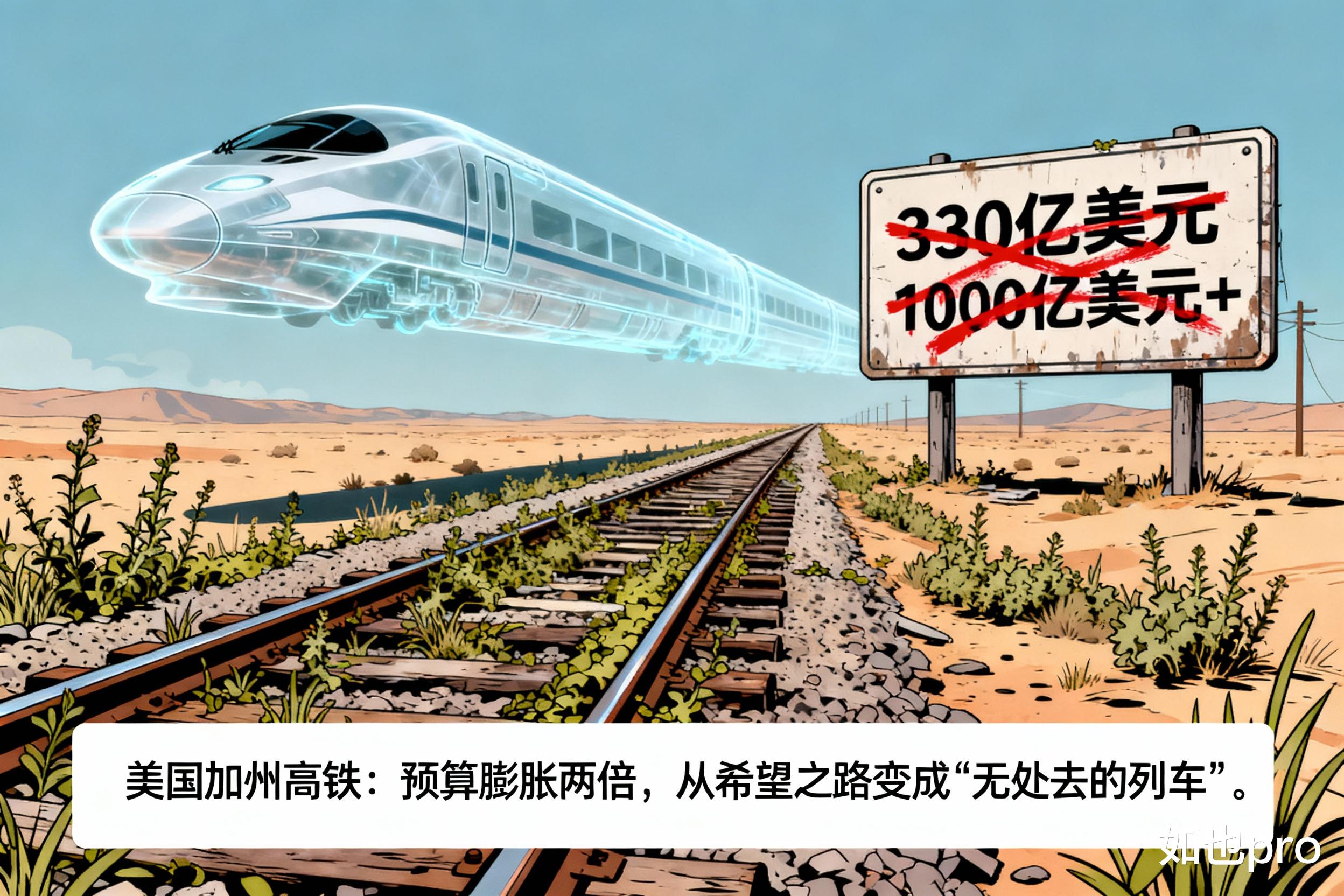

在遥远的大洋另一边,备受期待的美国加州高铁项目,从2008年经公投之后,到现在一直陷在困境里,进展比预计的慢很多,成本估算一开始是330亿美元,后来一路涨到超过1000亿美元,通车的日子不知道什么时候才能到。

你看无论是恒河上的断桥,还是德国延误的机场,抑或是美国望眼欲穿的高铁,这些案例的背后,都指向了一个共同的逻辑:

我们总是习惯于用过去的经验,去构建一个防御未来的堡垒。但历史给我们的教训是:下一次灾难,永远不会按照上一次的剧本上演。

---

这样问题到底出在哪?为什么有了顶尖的设计图纸、充足的资金,这些钢铁巨兽依然会变成病猫甚至废墟?

因为我们必须戳破一个最普遍的幼稚幻想:

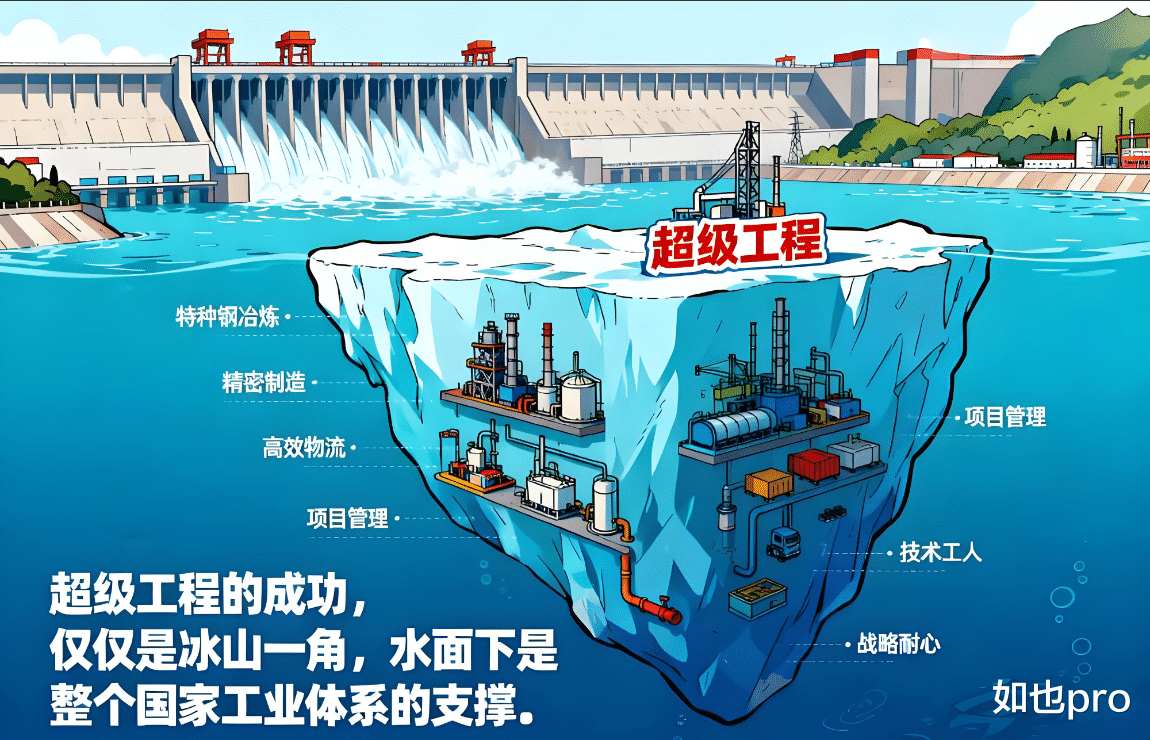

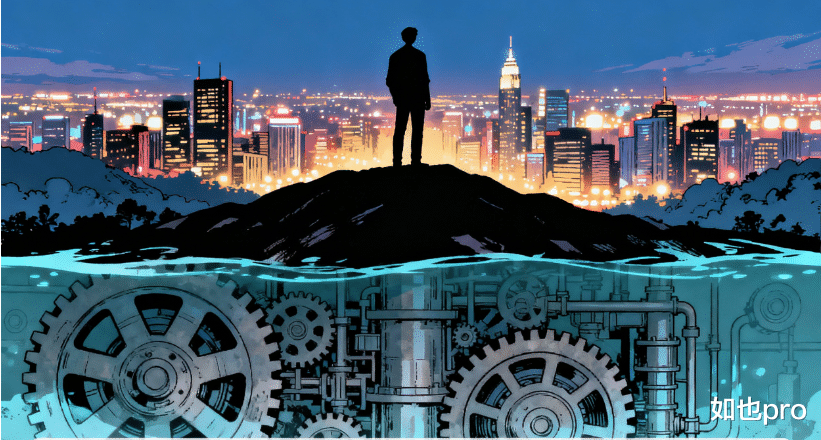

超级工程的成功,从来不是图纸加金钱的简单相加,而是对一个国家工业体系、组织能力和战略耐心的终极考验。

一份图纸,哪怕出自世界知名设计师之手,它也只是一张考卷。

而真正答题的,是这个国家从最基础的螺丝钉到最顶尖的特种钢、从最高效的物流网络到最高水平的项目管理,所构成的那个看不见的工业系统。

这个系统,才是一切超级工程的真正地基。

---

它要求你能够造出能承受好几十倍大气压强的坝体专用钢;它要求你可以制造并且运输单个重量超过几百吨的巨大发电机组。

它要求你拥有的不仅仅是几十万建筑工人,而是数以万计知晓现代工程管理的工程师和项目经理。

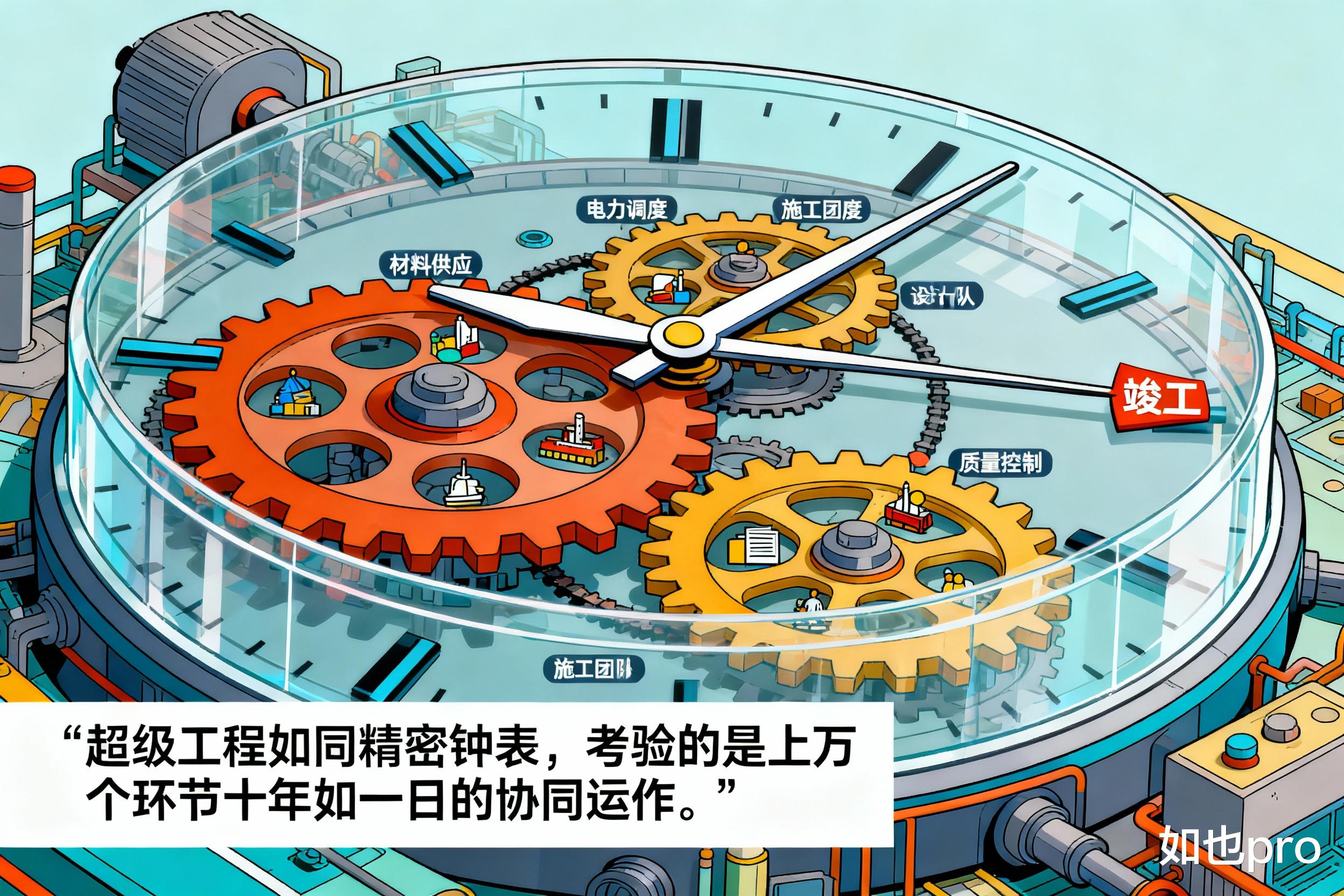

它更要求你有一个极为强大的中央协调系统,能让这成千上万个环节,在长达数年乃至十年的时间里,就如同一台精密的钟表那样协同运作。

这不再是那种通常所说的工程建设,更像是在物理世界中进行的系统战争。它所考验的并非单个士兵的勇猛,而是整个作战体系的强度。

麻省理工学院土木工程的教授约翰·史密斯在他的著作中清楚地表明,现代工程项目遭遇的最大风险,一般不是某一项技术出现问题,而是对整个系统的复杂程度预估不够。

当一个国家的工业体系存在偏科或是空心化的情况,就像能够进行设计却没办法制造出核心部件,能够制造出来但又缺少整合的能力,在遭遇超级工程这样的全科大考时,那些薄弱的部分就会被无限制地扩大。

德国机场的消防系统设计存在毛病,美国高铁在征地以及跨部门协调方面遇到难题,印度大桥在施工质量把控上有问题,实际上全都是这个规模很大的工业体系在某一个环节出现了像神经坏掉一样或者如同肌肉萎缩那样的情况。

因此一个国家真实的基建能力,压根儿不是瞧它能谋划出多么庞大的规划图,而是要看它的工业体系,能不能给这份规划图提供一个足够结实的基础。

---

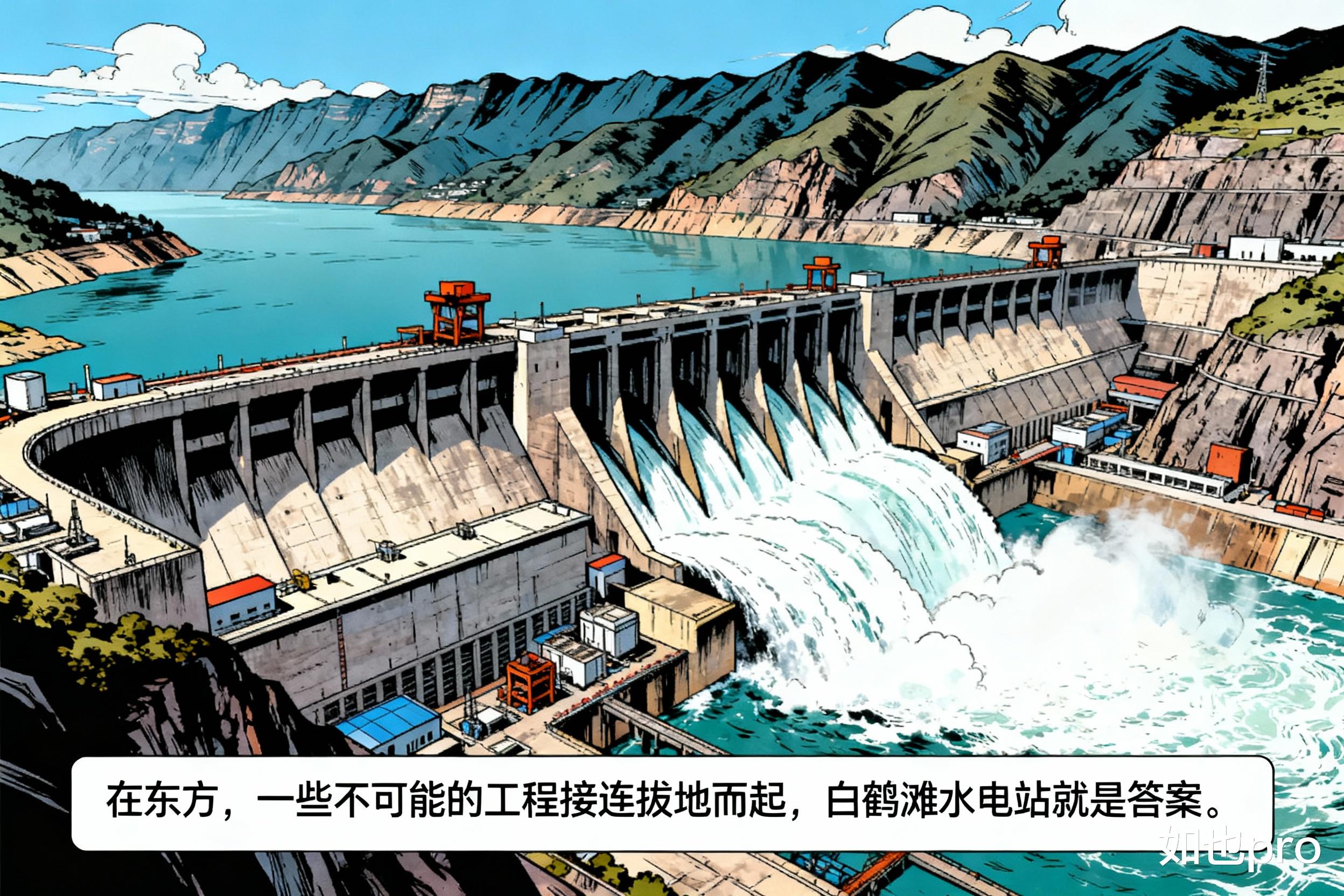

一旦把视角拉到这个高度,我们就能理解,为什么在东方,一些看似不可能完成的工程能够接连拔地而起。

以刚刚全面投产发电的白鹤滩水电站为例。这个项目身上,浓缩了我们刚才讨论的工业体系的全部要素。

它的单机容量达到100万千瓦,位居世界前列。要达成这个目标,背后靠的是整个高端装备制造业一起往前冲:

从那种特殊钢材的冶炼开始,一直到巨型转轮的精密铸造,接着到严丝合缝的安装工艺,所有的核心技术全都是咱们自己搞出来的。

这不是一个孤立的工厂能完成的任务。

它像一个巨大的磁场,把上游的材料科学、中游的机械加工、下游的电力输送,乃至更底层的计算机模拟和大数据分析,全部吸附、整合并驱动它们向着同一个极限目标进行迭代。

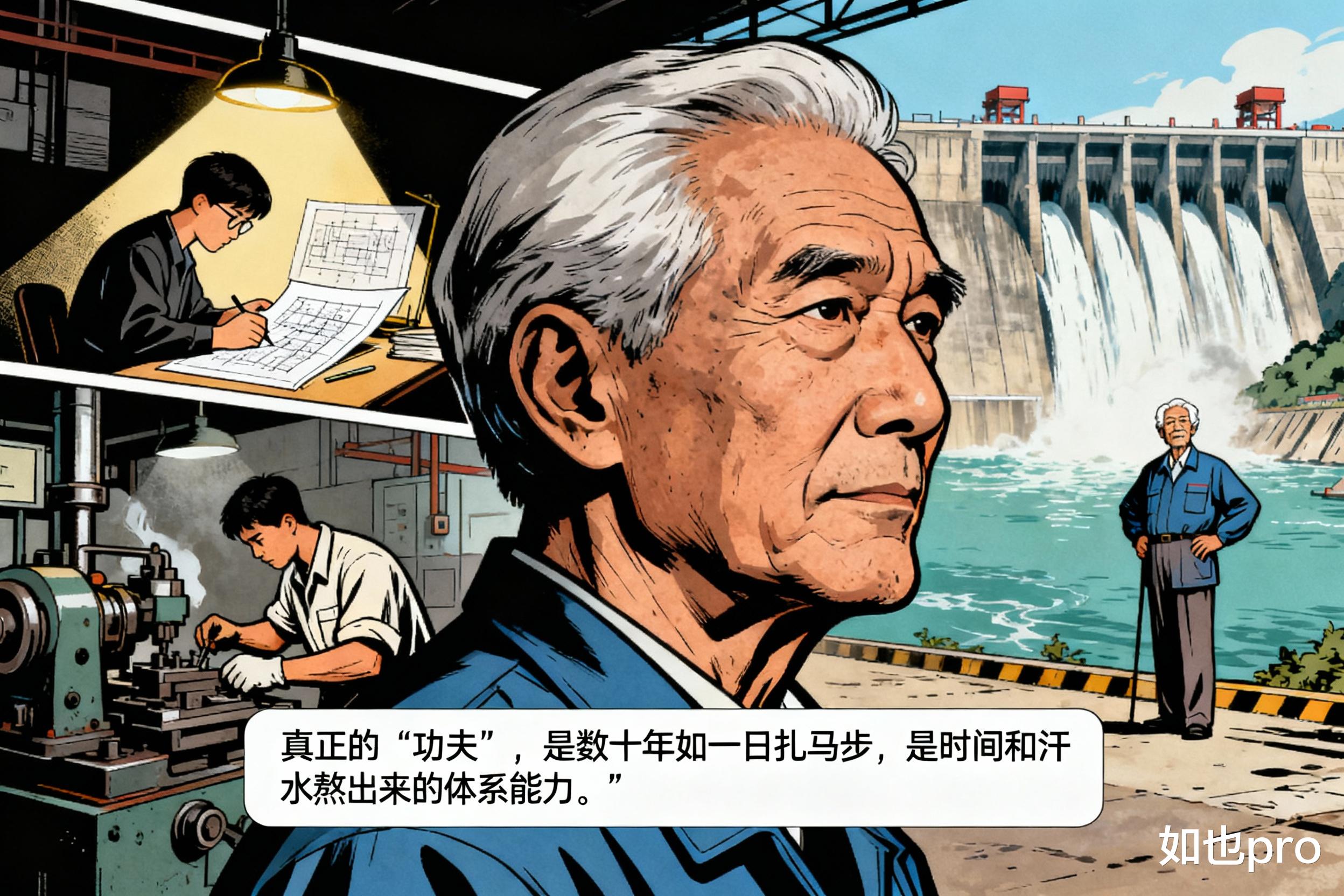

这背后体现的,其实是一种深植于东方文化里的“笨功夫”。

真正的“功夫”,从来不指望一招制胜的奇谋巧计,而是讲究数十年如一日的扎马步、练核心。它是时间和汗水熬出来的体系性能力,是一种“内力”。当这股“内力”足够深厚时,很多看似不可能的胜利,不过是水到渠成、自然而然的结果。

而超级工程的建造,正是这种“功夫”哲学的极致体现。它不是一次临时的项目攻关,而是将一个国家在工业化道路上,几十年苦练不辍的“童子功”,在一个点上集中迸发出来。

---

所以你看,当我们讨论基建实力时,我们讨论的早已不是钢筋水泥。

我们讨论的,是一种将国家意志转化为工程现实的能力。

这种能力,就是大国在博弈当中最关键的硬通货,那可是不管啥金融工具或者舆论宣传都没法儿替代的核心资产。

回到最初那个76兆瓦宏大计划。

我们当然尊重任何一个国家发展自身的雄心。但同时,比哈尔邦的断桥残骸,也提供了一个冷静的注脚。

它让全世界都明白,真实的国家实力,并非那些写在计划书上的大话空话,而是深深烙印在每一个工程细节当中的精細、严密以及担当。

从靠PPT造坝转变为用混凝土造坝,这里面的差距,所考量的并非是想象能力,而是整个国家体系的执行能力。

未来的全球竞争,将越来越表现为这种执行力的竞争。谁能更高效、更可靠地将蓝图变为现实,谁就将在未来的牌局中,掌握更主动的地位。

而对于我们普通人而言,理解了这一点,或许在看到那些崇山峻岭间的桥梁、大江大河上的巨坝时,心中涌起的,将不仅仅是自豪。

更有一种对背后那个庞大、沉默而坚韧的工业体系的,深深敬意。

---

顺带说下,关于大型工程项目出现延期或者失败的情况,牛津大学赛德商学院做过一项研究,在全球范畴内,有超过90%的超大型项目存在预算超出原本计划以及进度拖延的问题。

这或许说明,把事情做成,在任何时代、任何地方,都是一种稀缺的核心能力。

你觉得在未来,除了基建,这种执行力差距还会在哪个领域变得更加明显?

---

#超级工程 #印度基建 #工业体系 #国家实力 #雅鲁藏布江 #白鹤滩水电站 #执行力 #深度分析

---

【📚 参考消息】

2. 新华网 - 《李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工》

3. 中国工业新闻网- 《1.2万亿投向雅鲁藏布江!新央企扛旗,水电“珠峰”正崛起》

4. 大公报- 《中国水电新跨越 | 雅江水电工程可满足逾3亿人用电 凿山掘隧引水 建5座梯级电站》

5. 加州高铁官网 - 《2024 Business Plan》

6. 德国之声 - 《历经14年:柏林新机场终于启用了》