“三武一宗灭佛”是中国历史上对佛教打击最大的事件,三武一宗分别是北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎和后周世宗柴荣,这四位处在不同时代的帝王,竟然都做出了灭佛的惊人之举。

他们为何不畏神明,要挑战当时广泛传播、信众众多的佛教?这一系列的灭佛行动,又给当时的社会以及佛教的发展带来了怎样翻天覆地的影响?

拓跋珪建立北魏后,经明元帝拓跋嗣的过渡,到太武帝拓跋焘即位时,北魏已具备了一定的实力,但仍面临着诸多挑战。

太武帝胸怀壮志,他一心想要结束北方的分裂局面,进而一统中原。在他的带领下,北魏军队南征北战,先后击败了柔然、胡夏、北燕、北凉等势力 ,逐渐统一了北方,与南朝形成对峙之势。

在北魏不断扩张领土、巩固政权的过程中,佛教却在这片土地上蓬勃发展起来。自东汉传入中国后,佛教经过数百年的传播,在魏晋南北朝时期迎来了发展的高峰期。

北魏统治阶层起初对佛教采取了支持和鼓励的态度,这使得佛教在北魏境内迅速蔓延。寺庙如雨后春笋般兴建起来,僧侣数量急剧增加,佛教信众遍布社会各个阶层,上至王公贵族,下至普通百姓,都对佛教表现出了极大的热忱。

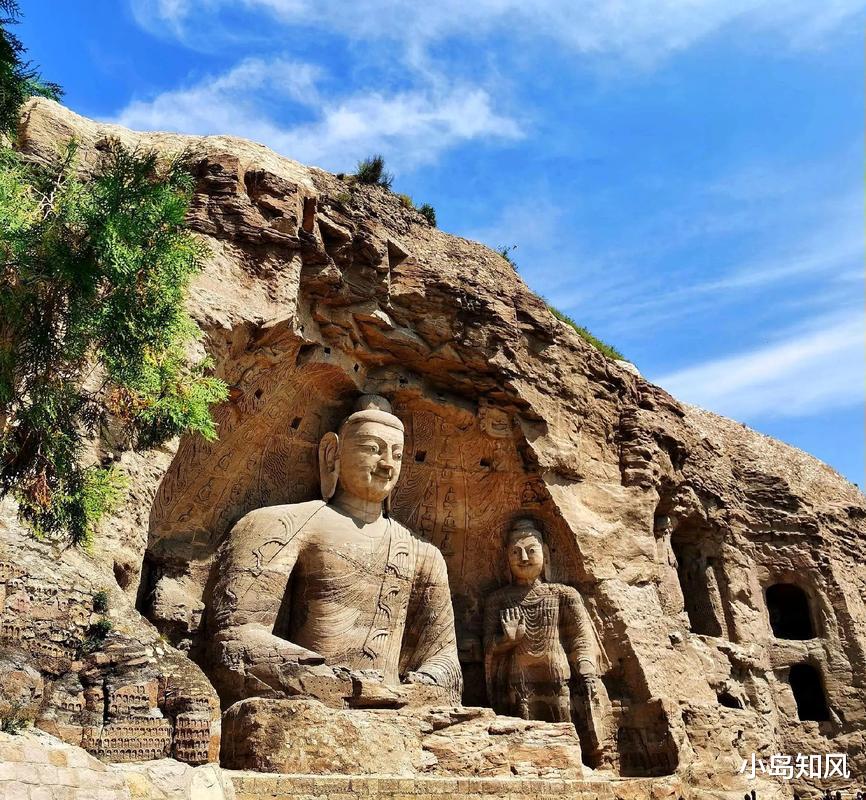

像云冈石窟,便是在这一时期开始大规模开凿,其壮观的佛像和精美的壁画,彰显着佛教在北魏的崇高地位。

随着佛教势力的不断壮大,其与北魏政权之间的矛盾也逐渐显现并激化,这些矛盾最终成为太武帝灭佛的导火索。

从政治层面来看,佛教势力的膨胀对中央集权构成了潜在威胁。众多寺庙拥有大量的土地和财富,形成了一个个相对独立的经济实体,寺庙中的高僧大德也拥有较高的社会地位和影响力,这使得他们在一定程度上能够脱离世俗政权的控制。太武帝作为一位强势的君主,自然无法容忍这种可能削弱皇权的力量存在。

经济上,佛教的兴盛给国家财政带来了沉重负担。寺院不用缴纳赋税,僧人不用服徭役,大量的土地和财富集中在寺院手中,导致国家财政收入减少。

同时,许多人为了逃避赋税和徭役,纷纷出家为僧,使得国家的劳动力和兵源也受到了影响。据记载,当时北魏境内的僧尼数量众多,这无疑加剧了国家经济的困境,让太武帝深感忧虑。

军事方面,太武帝时期战事频繁,无论是对柔然的长期作战,还是对其他割据势力的征讨,都需要大量的人力和物力支持。

然而,僧人却可以免除兵役,这使得本就紧张的兵源更加短缺。而且,一些寺院中还藏有大量财富,这些财富如果能够被国家利用,将对军事行动起到极大的支持作用。

个人信仰因素在太武帝灭佛事件中也不容忽视。太武帝原本对佛教并不排斥,但在宰相崔浩和天师道道士寇谦之的影响下,他逐渐转向了道教。

寇谦之对道教进行了改革,创立了新天师道,宣称太武帝是“太平真君”,受天命统治天下。这种说法极大地迎合了太武帝的统治需求,使他对道教愈发尊崇,而对佛教则日益疏远,视其为异端。

公元446年,太武帝在长安的一座寺院中发现了兵器和藏匿的财物、妇女,他怀疑寺院与叛乱有关,于是下令诛杀全寺僧人,并抄没寺院财产,在抄没过程中太武帝发现寺庙的财富远超他的想象,当时有很多佛教信徒把钱财存放在寺庙中,这让太武帝认为寺庙很有财富。

随后,在崔浩的极力劝说下,太武帝正式颁布灭佛诏书,在全国范围内展开了大规模的灭佛行动。诏书下令焚毁所有佛像和佛经,拆除寺院,强迫僧尼还俗,并诛杀坚持信仰不肯还俗的僧尼。

这场灭佛行动极其残酷,北魏境内佛教寺院几乎都被夷为平地,珍贵的佛教典籍被付之一炬,无数无辜僧人惨遭杀害,佛教在北魏遭受了沉重的打击,陷入了发展的低谷。

太武帝的灭佛行动虽然在短期内达到了削弱佛教势力的目的,但也带来了一些负面影响。在社会层面,灭佛行动引发了一定程度的社会动荡,许多佛教信徒对太武帝的做法感到不满和愤怒,加剧了社会矛盾。从文化角度看,佛教文化的发展受到了严重阻碍,许多优秀的佛教艺术作品和文化遗产遭到破坏。

随着太武帝去世,北魏文成帝即位后,便下令恢复佛教,佛教在经历了短暂的沉寂后,才又逐渐恢复了生机。

北周的建立,源于西魏权臣宇文泰的布局。宇文泰临终前,将大权托付给侄子宇文护,期望他能辅佐年幼的子嗣,稳固政权。

宇文护掌权后,先是逼迫西魏恭帝拓跋廓禅位于宇文泰第三子宇文觉,建立北周。然而,宇文觉不甘心成为傀儡,试图反抗宇文护的专权,结果被宇文护废黜并杀害。

随后,宇文护又拥立宇文泰庶长子宇文毓为帝,但宇文毓同样因展现出的才干和对权力的渴望,引起了宇文护的猜忌,最终也被宇文护毒杀。

在这场惊心动魄的权力角逐中,宇文邕幸运地被宇文护选中,成为了北周的第三位皇帝。但他深知自己处境危险,宇文护的权势如日中天,朝堂上下几乎都是他的党羽,稍有不慎,便可能重蹈两位兄长的覆辙。

因此,宇文邕选择了隐忍,他表面上对宇文护言听计从,事事顺从,将内心的真实想法深埋心底,暗中却在等待时机,积蓄力量,准备给宇文护致命一击。

这一忍,便是十二年之久。在这漫长的十二年里,宇文邕时刻保持着警惕,小心翼翼地应对着宇文护的种种试探,同时也在默默地观察着局势,思考着如何才能打破宇文护的统治,夺回属于自己的权力。

在宇文邕隐忍的这十二年里,北周的佛教却迎来了前所未有的繁荣。北周继承了西魏的领土和人口,社会相对稳定,为佛教的发展提供了良好的环境。加之统治者的支持,佛教在北周境内迅速传播开来。

北周初期寺庙数量急剧增加,据记载,当时北周境内的寺庙多达三万余所,僧尼人数更是高达三百万,占全国总人口的比例达到了惊人的十六分之一 。这些寺庙不仅拥有大量的土地和财富,还享有免税、免役等特权,逐渐形成了一股庞大的势力。

佛教的过度发展,给北周社会带来了诸多问题。经济上,大量的土地被寺庙占有,导致国家可耕种土地减少,粮食产量下降。同时,僧尼不用缴纳赋税,使得国家财政收入大幅减少,严重影响了国家的经济发展。

兵源方面,许多青壮年为了逃避兵役和徭役,纷纷出家为僧,导致国家兵源短缺,军队战斗力下降。社会秩序上,一些僧人不守清规戒律,为非作歹,引起了民众的不满,也扰乱了社会的正常秩序。

更有甚者,个别寺院还参与政治斗争,与地方势力勾结,对中央政权构成了潜在威胁。例如,一些寺院利用自身的财富和影响力,为叛乱势力提供支持,企图颠覆北周政权。这些问题的日益严重,让宇文邕深刻认识到,如果不加以解决,佛教将成为北周发展的巨大阻碍。

公元572年,宇文邕终于等到了机会。他趁宇文护进宫拜见太后之机,与亲信精心策划,成功诛杀了宇文护,夺回了政权。

掌握大权后的宇文邕,开始着手解决佛教问题。他深知佛教势力庞大,想要彻底解决并非易事,于是他采取了一系列谨慎而又果断的措施。

宇文邕先是召集百官、僧人、道士等,多次举行辩论会,讨论儒释道三教的先后顺序。他试图通过辩论,引导大家认识到佛教的弊端,以及恢复儒家正统地位的重要性。在辩论中,他充分展现出了自己的智慧和口才,对佛教的一些观点进行了有力的反驳。

然而,这些辩论并没有取得明显的效果,佛教势力依然强大,他们凭借着深厚的根基和众多的信众,对宇文邕的观点进行了顽强的抵抗。

但宇文邕并没有因此而退缩,他在经过深思熟虑后,于公元574年毅然下令“断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士,并令还民”。

这一命令瞬间在北周境内引起了轩然大波。在执行过程中,北周政府采取了强硬的手段,拆除了大量的寺庙,烧毁了无数的佛经和佛像,强迫僧尼还俗。

据统计,此次灭佛行动共毁掉寺庙四万余所,让二百多万僧尼重新成为了国家的编户齐民。这些还俗的僧尼,为国家提供了大量的劳动力和兵源,使得北周的经济和军事实力得到了显著增强。

除了对佛教的打击,宇文邕对道教也一并进行了打压。在他看来,道教虽然不像佛教那样势力庞大,但也存在一些问题,如教义混乱、道士行为不端等。因此,他在灭佛的同时,也禁止了道教的传播,要求道士还俗,关闭道观。

不过,与佛教相比,道教受到的打击相对较小,因为道教的信徒数量本来就相对较少,且道士大多居住在山林之中,对社会的影响不如佛教那么大。

宇文邕的灭佛行动,取得了显著的成效。从经济方面来看,大量的土地被收回,国家可耕种土地增加,粮食产量提高,财政收入也大幅增长。这些财富和资源被用于国家的建设和发展,为北周的繁荣奠定了坚实的基础。

在兵源上众多还俗的僧尼充实了军队,使得北周的军队人数增加,战斗力得到了提升。在社会秩序方面,灭佛行动打击了一些不法僧人,净化了社会风气,使得社会秩序更加稳定。这些都为北周后来灭亡北齐,统一北方奠定了坚实的基础。

唐朝以其开放包容的文化态度和强大的国力,成为了佛教发展的沃土。自唐太宗李世民开始,唐朝历代君主大多对佛教采取了支持和鼓励的政策,使得佛教在唐朝得到了迅猛的发展。到了唐宪宗李纯时期,一场迎佛骨的盛大活动,更是将佛教的影响力推向了新的高潮。

在唐宪宗迎佛骨的带动下,佛教在唐朝后期迎来了鼎盛时期。寺庙如雨后春笋般在全国各地兴建起来,规模宏大、建筑精美的寺院随处可见。像长安的大雁塔、洛阳的龙门石窟等佛教建筑,都是这一时期佛教兴盛的见证。

这些寺庙不仅是佛教信徒修行和礼拜的场所,还成为了文化交流和艺术创作的中心。寺院中收藏了大量的佛教经典、佛像和艺术品,吸引了众多的学者、艺术家和信徒前来参观、学习和交流。

随着佛教的兴盛,僧尼的数量也急剧增加。据史料记载,到了唐武宗李炎在位时期,全国的僧尼人数已经将近30万之多。

在民间佛教的信仰活动也日益频繁,各种法会、斋醮等活动吸引了大量的民众参与,佛教文化逐渐渗透到了社会的各个角落,成为了唐朝文化的重要组成部分。

然而,在佛教鼎盛的背后,唐朝社会却面临着一系列严峻的问题。像唐朝后期的藩镇割据、宦官专权、朋党之争等问题日益严重,国家陷入了内忧外患的困境。而佛教的过度发展,也在一定程度上加剧了这些问题,使得唐朝的统治者不得不重新审视佛教与国家之间的关系。

从经济层面来看,寺院经济的膨胀已经成为了国家财政的沉重负担。在唐朝寺院拥有大量的土地和财富,这些土地和财富大多是通过皇室赏赐、贵族捐赠以及寺院自身的兼并等方式获得的。寺院不仅不用缴纳赋税,还可以免除徭役,这使得大量的社会财富集中在了寺院手中,而国家的财政收入却因此大幅减少。

据统计,唐武宗时期,寺院经济收入甚至达到了占全国总收入的七八成,致使国家税源严重减少,财政压力巨大。同时,寺院还通过放贷、经营商业等方式获取利润,与民间商业形成了竞争,进一步扰乱了国家的经济秩序。

政治上,佛教势力的壮大对中央集权构成了潜在威胁。一些寺院凭借着雄厚的经济实力和广泛的社会影响力,逐渐形成了自己的势力范围,甚至干预政治。京城的一些寺院中,被指隐藏奸细,发展宗室政治势力,这让唐武宗深感不安。

此外,作为外来宗教,佛教义理中的“不拜君亲”等思想与儒家等级观念存在冲突,其发展壮大不利于封建统治秩序的巩固。

在唐朝这样一个以儒家思想为正统的国家,这种冲突尤为明显。唐武宗作为一位有着强烈统治欲望的君主,自然不能容忍佛教势力对皇权的挑战和对社会秩序的破坏。

文化方面,唐朝时期儒家思想逐渐复兴,强调君权神授、尊王攘夷等观念。而佛教主张出世、修行、涅槃等思想,与儒家思想存在一定的冲突。

唐武宗作为一位儒家思想的推崇者,希望通过灭佛来推崇儒家文化,巩固自己的统治地位。他认为,道教和儒家思想更符合中国的传统和国情,而佛教则是一种外来宗教,其思想体系与中国的传统文化格格不入。在他看来佛教的过度发展已经对儒家文化的传承和发展造成了阻碍,必须加以遏制。

个人因素在唐武宗灭佛事件中也起到了重要作用。唐武宗自幼受道教影响,对道教的长生不老、神仙方术等思想深信不疑。他在位期间,重用道士赵归真等人,在宫中修建道观,亲自参与道教的修炼和法事活动。

在道士赵归真的鼓动和宰相李德裕的支持下,唐武宗对佛教的排斥心理日益增强。他认为佛教的教义和修行方式是虚幻的,对国家和人民没有实际的益处,反而耗费了大量的社会资源。在这种思想的驱使下,唐武宗最终下定决心,对佛教展开大规模的打击。

会昌二年(842年),唐武宗开始了他的灭佛行动。他首先下令,天下僧尼中犯罪和不能持戒者尽皆还俗,行咒术、妖术等者同禁,私人财产全部“充入两税徭役”。这一举措迅速在全国范围内引起了反响,仅京城长安一地就有3459个僧尼还俗。

会昌四年(844年)七月,唐武宗再次颁布敕令,毁拆天下凡房屋不满二百间、没有敕额的一切寺院、兰若、佛堂等,命其僧尼全部还俗。这一命令进一步加大了灭佛的力度,许多小型寺院和民间佛堂在这场风暴中被摧毁,大量僧尼被迫还俗。

会昌五年(845年)三月,唐武宗又敕令不许天下寺院建置庄园,又令勘检所有寺院及其所属僧尼、奴婢、财产之数。四月,他正式下敕灭佛,规定长安只能保留4座寺庙,每寺留僧10人,洛阳留2寺,其余节度使的治州共34州留1寺,其他刺史所在州不得留寺。其他寺庙全部摧毁,僧尼皆令还俗,所有废寺铜铸的佛像、钟磬全部销熔铸钱,铁铸的交本州销铸为农具。

到当年八月,“天下所拆寺四千六百所,还俗僧尼二十六万五百人,收充两税户;拆招提、兰若四万余所,收膏腴上田数千万顷,收奴婢为两税户十五万人”。这场大规模的灭佛行动,佛教称“会昌法难”,它如同一场狂风暴雨,席卷了整个唐朝,给佛教带来了毁灭性的打击。

“会昌法难”对佛教的影响是深远而持久的。许多历史悠久、规模宏大的寺院被夷为平地,无数珍贵的佛教经典、佛像和艺术品遭到破坏或遗失。佛教宗派因失去繁荣的客观条件,从此由极盛走向衰微。

从社会层面来看,“会昌法难”在一定程度上缓解了唐朝的社会矛盾。大量还俗的僧尼重新成为了国家的编户齐民,为社会提供了劳动力和兵源,增加了国家的财政收入。没收的寺院土地和财产被重新分配,使得土地兼并的现象得到了一定程度的遏制,有利于社会的稳定和经济的发展。

然而,灭佛行动也引发了一些社会动荡,许多佛教信徒对唐武宗的做法表示不满和抗议,一些地方甚至出现了小规模的骚乱。

在文化方面,“会昌法难”对佛教文化的传承和发展造成了巨大的损失,但也在一定程度上促进了儒家思想的复兴和传统文化的传承。随着佛教势力的削弱,儒家思想重新占据了主导地位,成为了唐朝社会的主流思想。

同时,灭佛行动也促使佛教进行自我反思和改革,在后来的发展中更加注重与中国传统文化的融合,逐渐形成了具有中国特色的佛教文化。

后周世宗柴荣所处的五代十国时期,堪称中国历史上最为动荡混乱的时代之一。这个时期战争频繁,百姓生活在水深火热之中,社会经济遭到了严重的破坏。

长期的战乱使得大量的土地荒芜,农业生产急剧下降。农民们为了躲避战火,纷纷逃离家园,导致田地无人耕种,粮食产量锐减。

据记载,当时许多地区都出现了“人烟断绝,荆榛蔽野”的凄惨景象 ,曾经繁华的城市和乡村变得破败不堪,经济陷入了崩溃的边缘。不仅如此,频繁的战争还使得人口大量减少,劳动力严重短缺。许多青壮年男子被迫应征入伍,在战场上死伤无数,这进一步加剧了社会经济的困境。

在这样的乱世背景下,后周世宗柴荣登上了历史舞台。柴荣是一位有抱负、有作为的君主,他深知国家面临的严峻形势,立志要结束乱世,实现天下一统。然而,摆在他面前的困难重重,其中最为紧迫的问题便是如何恢复和发展经济,增强国家的实力。

在五代十国的乱世中,佛教却呈现出了一种独特的发展态势。由于社会动荡不安,人们生活困苦,精神上急需寻求慰藉,佛教所宣扬的因果报应、生死轮回等教义,正好满足了人们的心理需求,因此吸引了大量的信众。加之一些割据政权的统治者为了巩固自己的统治,也对佛教采取了支持和保护的政策,这使得佛教在这一时期得到了一定的发展。

然而,佛教的发展也带来了一系列的问题。随着寺庙数量的不断增加和僧尼人数的日益庞大,佛教势力逐渐膨胀,对社会经济和政治产生了一定的影响。寺庙拥有大量的土地和财富,却不用缴纳赋税,这使得国家的财政收入受到了严重的影响。

据统计,当时后周境内的寺庙占有大量的肥沃土地,这些土地原本可以用于农业生产,为国家提供粮食和税收,但却被寺庙所占据,导致国家的经济资源被大量浪费。

同时,大量的青壮年男子出家为僧,逃避了兵役和徭役,使得国家的兵源和劳动力严重短缺,这对于正处于战乱时期的后周来说,无疑是雪上加霜。

此外,佛教内部也存在一些问题。一些僧人不守清规戒律,贪图享乐,甚至参与商业活动,与民争利。这些问题的存在,使得佛教与国家政权之间的矛盾日益尖锐。

面对佛教势力的膨胀和社会经济的困境,柴荣决定采取果断措施,对佛教进行整顿。公元955年,柴荣颁布了一系列的灭佛政策,拉开了后周灭佛的序幕。

柴荣的灭佛措施相对较为温和,他并没有像其他三位帝王那样采取极端的手段,而是注重从制度和管理层面入手,对佛教进行规范和限制。

柴荣下令禁止私自出家,规定出家者必须通过严格的读经考试,并且要得到官方的许可,领取度牒。这一措施有效地遏制了僧尼数量的无序增长,使得出家的门槛提高,保证了僧尼的质量。

废除无敕额之寺院三万余所 ,只保留了那些经过官方认可、具有一定规模和影响力的寺院。对于被废除的寺院,其土地和财产被收归国有,用于发展农业生产和充实国家财政。这一举措不仅增加了国家的土地资源和财政收入,还使得寺院经济得到了有效的控制,减少了其对社会经济的负面影响。

柴荣还收购佛像铸钱,以解决当时严重的“钱荒”问题。这一举措在当时引起了很大的轰动,不仅解决了货币短缺的问题,促进了经济的恢复和发展,还向社会传递了一个明确的信号,即国家对佛教的态度和决心。

柴荣的灭佛行动取得了显著的成效,为后周后来的统一战争奠定了坚实的基础。同时,柴荣的灭佛行动也对佛教的发展产生了深远的影响。虽然佛教在短期内遭受了一定的打击,但从长远来看,这场运动也促使佛教进行自我反思和改革,更加注重与社会现实的结合,走向民间化、本土化的道路。

在柴荣的铁腕手段下,“灭佛运动”得以向纵深推进,后周的国库日渐充盈,虽然也造成了部分佛家典籍的遗失,但在当时的背景下,柴荣的政策无疑是推动历史进程的。正是在柴荣的努力下,后周得以迅速崛起,为后来北宋统一中原地区奠定了基础。

这四次灭佛事件虽然发生在不同的时代,有着各自独特的历史背景,但它们背后却有着诸多共性原因。

经济因素在其中扮演了至关重要的角色。佛教寺院经济的过度膨胀,大量土地和财富集中于寺院,僧尼逃避赋税徭役,严重影响了国家的财政收入和经济发展,成为了引发灭佛的重要导火索。

政治层面,佛教势力的壮大对皇权构成了潜在威胁,寺院与世俗政权之间的权力争夺,以及佛教思想与儒家正统观念的冲突,都促使统治者采取措施来削弱佛教势力,以维护自身的统治地位。

文化方面,佛教作为外来宗教,与中国本土的儒家、道教文化在融合过程中产生的矛盾,也是灭佛事件的重要推动因素之一。

这四次灭佛事件对佛教的发展产生了沉重的打击,许多寺庙被摧毁,佛经被焚毁,僧尼被迫还俗,佛教宗派也因此走向衰落。

然而,从另一个角度来看,这些事件也促使佛教进行自我反思和改革,使其更加适应中国的社会和文化环境,为佛教的中国化进程注入了新的动力。

评论列表