前两篇,我们分别介绍了全国300多座地级城市的女性人均受教育年限和人均活产子女数。

从分布看,两者似乎存在一种关联:受教育程度越高、生育人数越低。事实果真如此吗?这一篇,我们以人均受教育年限为横坐标、以人均生育子女数为纵坐标,观察全国300多座城市这两项指标的关联情况。为了让图表更直观更美观,此处采用排名作为关联分布的基准,这与常见的以数值为基准有所不同。

从总体的分布可知:女性的教育程度,正在深度影响生育选择。人均受教育年限越长的城市,其人均生育子女数的排名越低。

图表中还引入了一个叫城市线别的指标,从这项看,人均生育子女数与线别的关联不大,五线城市有生育率极高的,也有极低的。

这是基于全国10%人口得出的结论,某种意义说,这不是巧合,而是一个清晰的现代生育图谱。

为什么女性受教育程度越高,生育数量往往越低?

首先,教育延后了女性的生育窗口。读完本科、硕士,进入职场站稳脚跟,女性可能已接近或超过30岁。最佳生育年龄与事业上升期重叠,迫使很多人不得不“二选一”。

其次,观念彻底变了。高教育往往伴随更强的自我意识与职业追求。“生孩子”不再是人生必选项,而是可选项。是否生、何时生、生几个,都成为需要权衡的计划。

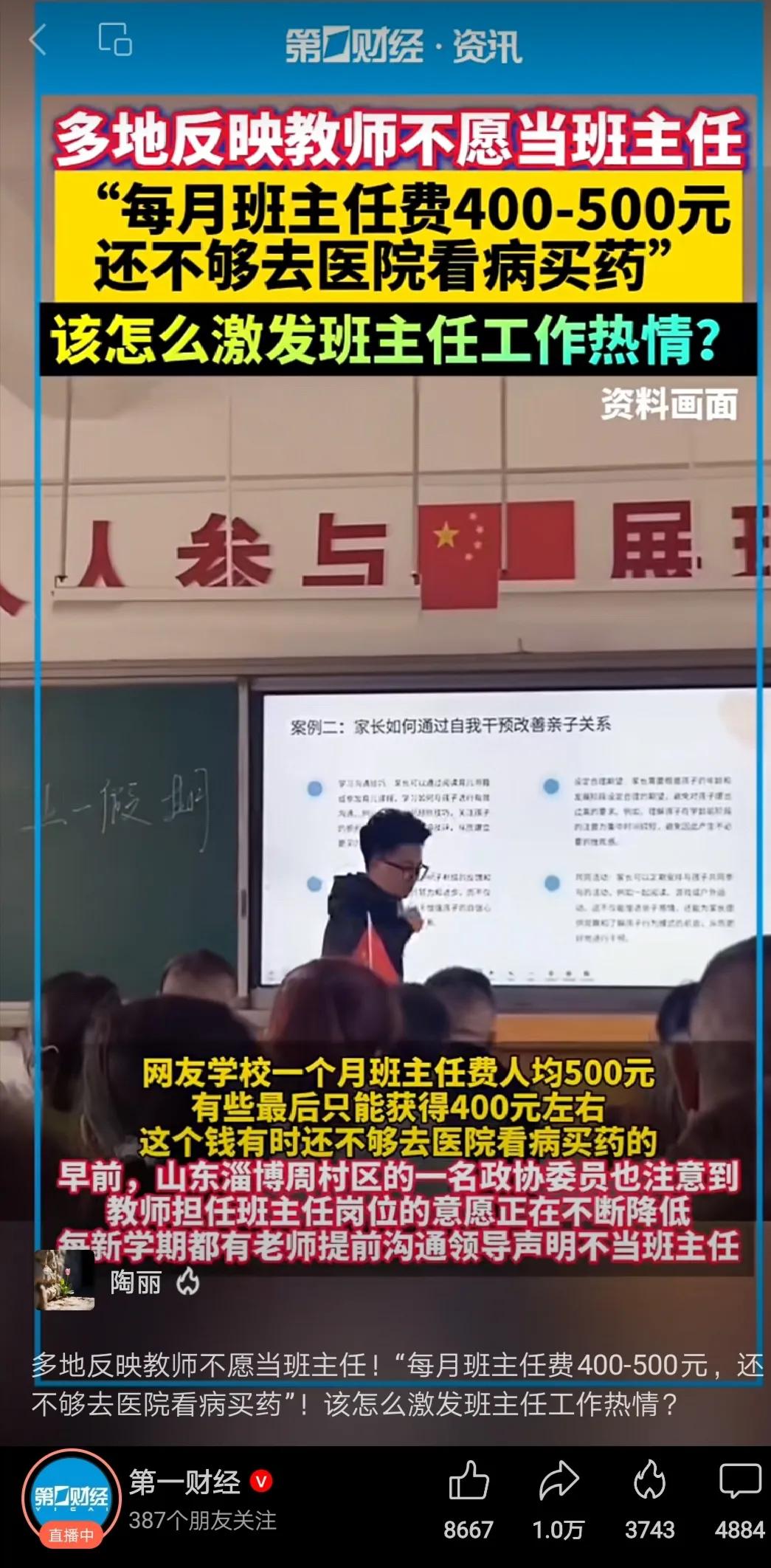

再者,高教育常对应高生活成本。在一二线城市,住房、教育、医疗等开支巨大,“多生一个”不只是多双筷子,而是沉重的经济负担。

图表背后,其实是成千上万女性在个人发展、经济现实与社会期待之间的艰难抉择。

生育率持续走低,已是全球共同课题。从日本到意大利,从北京到上海,越来越多的地区面临人口老龄化、劳动力短缺的危机。

这时候,人工生殖技术(Assisted Reproductive Technology, ART)逐渐走入公众视野。

它原本主要用于解决“不孕不育”问题。比如试管婴儿技术(IVF),自1978年首次成功以来,已帮助数百万家庭实现生育梦想。但如今,它的意义远不止于此。

对于许多高教育、晚生育的女性来说,ART提供了一种“延长生育时间”的可能。卵子冷冻、胚胎移植等技术,让女性可以在年轻时保存优质卵子,等到事业稳定后再生育。这在某种程度上缓解了“生育与事业”的冲突。

从数据上看,我国每年约有30万试管婴儿诞生,人工生殖周期数逐年递增。这说明技术正在被广泛接受,也逐渐成为应对低生育率的一种现实手段。

但技术从来不是万能的。尤其当人工生殖越走越远,伦理争议也随之而来。

例如代孕。虽然它帮助了一些无法自行怀孕的女性,但也容易将女性身体工具化,引发剥削风险。贫富差距、法律空白、情感纠纷,都是现实中难以回避的问题。

又如基因编辑、CRISPR等技术理论上可规避遗传疾病,但如果用于“设计婴儿”、选择性别或增强性状,就会滑向优生学的危险边缘(事实上,优生优育是我们接触相当多的宣传标语)。

我们不得不问:技术的底线在哪里?孩子的权益如何保障?家庭的伦理结构是否会因此改变?

我们不能因噎废食,也不能放任自流。

人工生殖技术确实可能是应对低生育率的一种有效方式——尤其对于教育水平高、生育意愿被现实压抑的女性群体。但它必须在严格的伦理与法律框架下运行。

只有这样,技术才能真正为人的福祉服务,而不是制造新的困境。

评论列表