120 万重兵为何成“惊弓之鸟”?1949 年蒋介石退守台湾时,手中虽仍握有这一数字的兵力,但与解放战争初期巅峰时的 420 万国军相比,已缩水近四分之三。抗战结束后,凭借美国援助扩充的军备曾让国军拥有大量美式装备精锐,然而短短数年便在战场上溃不成军——辽沈战役被歼 47 万,淮海战役 55 万,平津战役 52 万,渡江战役 43 万,四大战役合计损失 197 万余人,更有大批部队整建制起义投降(部分将领率十几万甚至几十万人倒戈),兵力结构彻底崩溃。

兵力锐减的核心原因:除四大战役合计 197 万余人的惨重伤亡外,大规模起义投降成为压垮国军的关键。从高级将领率部起义到整军倒戈,不仅直接削弱兵力,更摧毁了部队的战斗意志与指挥体系,让 120 万残兵沦为缺乏凝聚力的“惊弓之鸟”。

早在战局恶化前,蒋介石已显露出战略预判——派亲信陈诚赴台构建据点,提前打造退身之所。这种“未败先谋退路”的布局,看似深谋远虑,实则暴露了其对反攻大陆的底气不足:当 120 万残兵需要依托台湾岛的防御工事苟延残喘时,所谓“反攻”从一开始就只是镜花水月。

兵力锐减的核心原因:军事指挥与用人失误关键战役的毁灭性打击解放战争中的四大关键战役,给国民党军队带来了毁灭性的打击,直接导致其主力部队丧失殆尽。连续的惨败不仅让兵力急剧减少,更引发了军心与指挥体系的结构性崩溃,为后续蒋介石残部的虚弱埋下了伏笔。

四大战役的具体损失数据触目惊心:

辽沈战役:歼灭国军 47 万

淮海战役:歼灭国军 55 万(因刘峙指挥失误被粟裕抓住战机)

平津战役:歼灭国军 52 万

渡江战役:歼灭国军 43 万

这四场战役合计造成国军 197 万兵力损失,而更致命的是大量部队整建制投降或起义。正如历史记载,有些国军将领甚至带着手下十几万乃至几十万人投诚,这种大规模的倒戈不仅是兵力数字的减少,更是军心彻底涣散的体现。指挥体系的崩塌让剩余部队失去了有效调度,多数成为残兵败将,战斗力锐减。此时的国民党军队,已从曾经的“百万雄师”沦为一盘散沙,所谓的“120 万重兵”不过是不堪一击的空壳。

用人策略的致命缺陷蒋介石在军事上的溃败,与其用人策略的致命缺陷密不可分。他始终坚持“任人唯亲”的原则,宁愿重用顺从听话的亲信,也不愿提拔真正善战的将领,这种偏好直接蛀空了军队的战斗力。

以刘峙为例,他深谙“官场成功学”,凭借高超的交际手腕和对上司的刻意讨好,深得蒋介石信任。尽管其军事能力低下,却在关键战役中被委以重任。淮海战役中,刘峙因指挥失当错失战机,导致 55 万大军被粟裕将军全歼,成为解放战争中的重大转折点。即便如此,他依然稳坐高位,可见蒋介石对“顺从者”的偏爱已到了无视战局的地步。

与刘峙形成鲜明对比的是薛岳。这位曾在长沙会战中抗命蒋介石却取得辉煌胜利的“战神”,到了解放战争时期,却因不愿盲从而逐渐被边缘化。他的军事才华被束之高阁,权力被层层削弱,最终沦为闲职。更令人唏嘘的是,这位战功赫赫的将领晚年在台湾竟因拖欠房租被告上法庭,其凄凉境遇与刘峙的“恩宠不衰”形成刺眼反差。

顺从者平步青云,善战者晚景凄凉:刘峙式的“听话将领”即便造成数十万大军覆灭的惨败,仍能获得信任;而薛岳这样敢于抗命却能打胜仗的将领,却难逃被排挤的命运。这种用人逻辑,不仅寒了将士之心,更直接导致国民党军队在战场上的节节败退。

类似的例子还有胡宗南,作为蒋介石的心腹,虽屡战屡败却始终身居要职,最终在解放战争中葬送了几十万部队。这种“任人唯亲”而非“任人唯贤”的用人策略,使得国民党军队在关键战役中频频错失良机,战斗力被不断削弱,成为其最终败走台湾的重要推手。

不敢反攻的深层逻辑:军事、政治与国际因素残兵战斗力与士气崩溃1949 年退守台湾的 120 万国民党兵力,看似规模可观,实则是经历辽沈、淮海等连续惨败后拼凑的败军集群。这些士兵普遍带着“兵败如山倒”的心理阴影,部队缺乏系统整编,士气与战斗力已跌至谷底。

败军心理的致命侵蚀在海南战役中体现得尤为典型。当时海南岛部署了几十万大军构建多层防线,却被解放军轻松突破,整个防御体系迅速崩溃。这场溃败不仅暴露了国军防御的脆弱性,更让台湾岛上的残兵陷入“人心惶惶”的恶性循环——连依托海峡天险的海岛都守不住,退守台湾后又怎能奢望反攻?

从兵力对比与实质战力看,国军残兵的劣势更为明显。解放军从解放战争初期的 170 万发展到数百万规模,而退守台湾的国军不仅装备落后、补给不足,更缺乏有效指挥体系。蒋介石曾坦言:“几百万大军都没能干过我们一百多万人的队伍,现在 120 万败军更不可能对抗大陆数百万大军。”这种自我认知,恰恰戳破了“重兵反攻”的幻想——当一支军队连基本的信心与凝聚力都已丧失,数量便只是空洞的数字。

败军心理的连锁反应:连续战败让士兵普遍丧失信心,海南防线的快速崩溃进一步加剧台湾守军的恐慌,形成“防御脆弱—士气低落—更难防御”的恶性循环,彻底瓦解了反攻的心理基础。

此时的国民党残兵,面对的是经历战火淬炼、兵力与装备全面占优的解放军。装备落后、补给匮乏的他们,连构建有效防御都捉襟见肘,所谓“反攻大陆”不过是蒋介石无力回天的自我安慰罢了。

内部权力斗争与统治危机蒋介石集团退踞台湾后,所谓的“反攻大陆”计划从一开始就受制于尖锐的内部矛盾。当120万重兵沦为虚张声势的数字时,真正消耗其精力的,是从权力顶层到民间根基的全面统治危机——“军事反攻”的口号背后,实则是“权力维稳”的迫切需求。

权力清洗:从军事将领到情报监控的全面掌控在权力巩固的过程中,蒋介石首先将刀刃对准了内部的军事将领。由于数百万大军在大陆的溃败,国军实权大佬对蒋介石早已心存不满,这种不满情绪成为权力隐患。为消除威胁,蒋介石以“整顿军纪”为名,系统性削夺薛岳等老将的兵权。更关键的是,为让蒋经国顺利接班,他刻意安排其进入情报单位,通过监控与剥夺兵权的方式,彻底瓦解老将们的指挥权——顺从者被边缘化,不顺从者则遭严厉打压。这种“父子共治”的集权模式,直接导致军心涣散,指挥体系濒临崩溃。

权力洗牌的核心逻辑:蒋介石通过“情报监控+兵权剥夺”的双重手段,将军队控制权牢牢绑定在家族利益上。蒋经国主导的情报系统如同一张无形的网,让昔日战功赫赫的将领们人人自危,军队的战斗力在猜忌与内耗中被严重侵蚀。

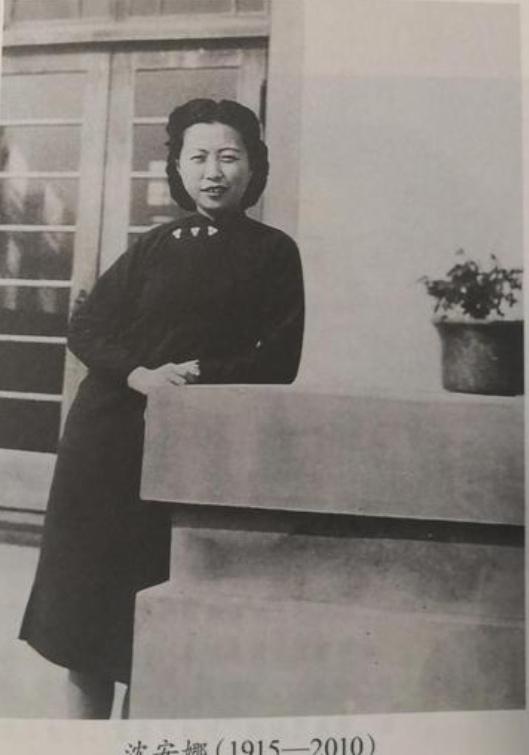

权力斗争:家族、派系与美国势力的交织权力的漩涡并未止步于军方。宋美龄凭借美国的支持,在集团内部形成与蒋介石分庭抗礼的势力,双方围绕资源分配与决策主导权的明争暗斗从未停歇。这种“夫妻制衡”的局面,进一步撕裂了本就脆弱的指挥体系。而随着蒋介石晚年身体状况恶化,蒋经国仓促接班后,缺乏足够威望与能力整合各方势力,“家业”迅速陷入分崩离析的境地——内部的不团结,使得任何关于“反攻”的战略规划都沦为纸上谈兵。

民心丧失:从资源掠夺到街头抗议的统治合法性危机内部的权力倾轧最终传导至民间,彻底动摇了统治根基。为维持庞大的军政体系,国军对台湾本地资源进行掠夺式管控,加之高压的统治政策,民众的不满情绪日益累积。到了1950 年代,台湾街头频繁爆发抗议国军的示威活动,民众对蒋介石集团的支持度降至冰点。这种从“期望”到“失望”再到“反抗”的民心转变,标志着其统治合法性的全面崩塌——当枪口需要同时对内维稳时,所谓的“反攻大陆”不过是自欺欺人的幻影。

蒋介石退踞台湾后能否实施“反攻”,美国对其政权的态度转变起到了决定性作用。解放战争后期,国民党军队的溃败让美国政府对蒋介石彻底失去信心——不仅认为其军事能力低下,更对其政治腐败感到失望,甚至暗中物色替代人选,一度考虑完全终止援助,任其自生自灭1。此时的蒋介石政权如同风中残烛,连最基本的生存都依赖美国的“施舍”,更谈不上获得“反攻大陆”的国际支持。

就在蒋介石政权岌岌可危之际,1950年朝鲜战争的爆发成为关键转折点。美国为遏制共产主义扩张,突然改变对台政策:派遣第七舰队驶入台湾海峡,以“保护台湾”为名,实际上形成了对解放军渡海作战的军事威慑。这一行动客观上为蒋介石提供了喘息之机,使其避免了“晚年被关进功德林”的命运1。但这种“保护”是一把双刃剑:美国需要的只是将台湾打造成冷战前沿的“不沉航母”,而非支持蒋介石主动发起反攻。蒋介石政权从此沦为美国全球战略的棋子,一举一动都受制于华盛顿的决策,失去了军事行动的自主权。

美国的战略摇摆更直接削弱了“反攻”的可行性。事实上,早在1949年底,解放军就已开始筹备攻台计划,粟裕将军曾制定详细作战方案,计划投入50万兵力跨海登陆。若不是朝鲜战争爆发后美国第七舰队的介入,台湾的防御体系本可被突破。这一历史细节反证:蒋介石所谓的“反攻”从根本上依赖国际局势的偶然变化,而非自身实力——当美国将战略重心放在朝鲜半岛和欧洲时,台湾海峡的平静不过是冷战格局下的暂时平衡,主动发起大规模军事行动的可能性从一开始就不存在。

关键制约:美国对蒋政策始终以自身利益为核心——溃败时弃如敝履,冷战需要时视为棋子。蒋介石既无法掌控美国的战略转向,又缺乏独立的军事与经济基础,所谓“反攻大陆”从根本上就是建立在沙滩上的幻想。

历史结局:蒋家王朝的衰落与启示从“反攻大陆”的激昂口号到蒋家王朝在台湾的昙花一现,这段历史的落幕恰如一面镜子,映照出政权兴衰的深层逻辑。退守台湾后,蒋介石的“反攻梦”逐渐褪色,晚年的他不仅要面对身体机能的衰颓,更陷入与宋美龄的权力纠葛,曾经的政治强人终成孤岛困兽。小岛上的居民对其支持彻底垮塌,民心丧失的多米诺骨牌一旦倾倒,便再难逆转1。即便蒋经国接过权力棒,也未能挽回颓势,蒋家政权在台湾的统治终究如风中残烛,逐渐瓦解,“反攻大陆”彻底沦为自欺欺人的口号。

这背后是“军事失败-政治内耗-民心丧失”的恶性循环:蒋介石用人唯亲、指挥失当导致军事节节败退,内部权力斗争与对外部势力的过度依赖又持续削弱统治根基。更致命的是其短视的统治术——不顾民众感受、用完即弃的用人风格,为短期利益牺牲长远发展的决策逻辑,让“蒋家王朝”逐渐失去了最根本的民心支撑1。当一个政权将个人权威置于民心向背之上,其衰落早已注定。

回望1949年那120 万重兵,历史最终证明:兵力多寡从来不是关键,失去民心与正确战略才是致命伤。蒋家王朝的覆灭,与其说是军事上的失利,不如说是政治逻辑与人心向背的必然结局。

评论列表