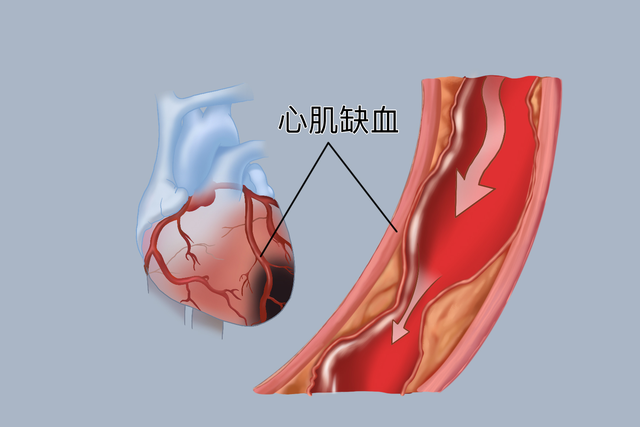

我们都知道,发动机是汽车的心脏。一旦油路堵塞、供油不足,发动机就会抖动、熄火,甚至直接报废。

而我们人体,也有一台永不停歇的“发动机”——心脏。它同样需要畅通的“油路”——冠状动脉,来输送富含氧气的血液。当这条生命之路变窄、堵塞,心脏就会因为“吃不饱饭”而发出痛苦的呻吟。这就是我们今天要谈的——心肌缺血。

这不仅仅是“胸口疼”那么简单,它是一个危险的预警信号,是心绞痛、心梗等一系列夺命事件的前奏。

中国心血管病报告指出,心肌缺血患者已超1亿,平均每10秒就有1人因心脏问题倒下。它不声不响,却可能在你最放松时,把生命从指缝中溜走。

心肌缺血:不是“心痛”,是心脏在“断粮”心脏就像一座24小时运转的工厂,需要源源不断的“燃料”(血液)。当冠状动脉(给心脏供血的“高速公路”)被斑块堵住,心肌细胞就陷入“断粮”状态——这就是心肌缺血。

它不是“心绞痛”的同义词,而是更危险的前奏!

1. 典型信号:胸骨后压榨性疼痛,像被巨石压住,常放射至左肩、下颌或后背;

2. 迷惑信号:女性更常见“假象”——胃痛、莫名乏力、牙痛,甚至以为是“更年期综合征”;

3. 致命陷阱:很多人忍一忍“就过去了”,殊不知,缺血持续超过20分钟,心肌细胞就会“饿死”,变成心梗!

心肌缺血不是凭空而来的,它偏爱以下几类人群:

1. “三高”人群: 高血压损伤血管内皮,高血脂提供“垃圾”原料,高血糖腐蚀血管壁。三者是动脉粥样硬化的“铁三角”。

2. 老烟枪: 烟草中的尼古丁等有害物质直接损伤血管,加速硬化。

3. 肥胖与缺乏运动者: 体重超标加重心脏负担, sedentario(久坐)的生活方式代谢变慢。

4. 有家族史者: 如果直系亲属有早发冠心病史(男性<55岁,女性<65岁),你的风险也更高。

5. 压力山大者: 长期精神紧张、焦虑、A型性格(争强好胜)的人,更易出现心血管问题。

6. 饮食不健康者: 高盐、高脂、高糖饮食的长期爱好者。

如果你符合以上多条,那么,你的心脏可能正在默默承受压力。

好消息是,心肌缺血是一个可以管理、甚至可以部分逆转的过程。关键在于早发现、早干预。

第一步:明确诊断(听懂心脏的“话”)

如果出现可疑症状,请立即就医。医生可能会建议你做:

1. 心电图: 最基础、快速的检查。

2. 动态心电图: 背24小时,捕捉那些一过性的缺血。

3. 心脏彩超: 看心脏结构和功能是否受损。

4. 运动负荷试验: 让你在跑步机上运动,同时监测心电图,看心脏在负荷下的表现。

5. 冠状动脉CTA或造影: 这是诊断冠心病的“金标准”,能清晰看到血管堵了多少,堵在哪里。

第二步:生活方式干预(给心脏“减负”)

这是治疗的基石,比吃药更重要!

管住嘴:

低盐: 每天<5克盐,告别咸菜、加工肉。

低油: 用植物油代替动物油,多吃蒸煮菜,少吃油炸红烧。

低糖: 戒掉含糖饮料和甜点。

地中海饮食: 多吃蔬菜、水果、全谷物、鱼类、坚果,适量摄入禽肉。

迈开腿:

在医生指导下,进行规律的有氧运动,如快走、慢跑、游泳、打太极,每周至少150分钟。运动能促进侧支循环建立,相当于为心脏开辟了“备用小路”。

戒烟限酒:

戒烟是性价比最高的治疗! 没有商量余地。

严格限制酒精,最好不要喝。

稳住心态:

学会释放压力,通过冥想、瑜伽、兴趣爱好等方式保持心态平和。

第三步:遵医嘱药物治疗(给心脏“保驾”)

医生会根据你的情况开具药物,切勿自行停药:

1. 抗血小板药(如阿司匹林): 防止血栓形成。

2. 他汀类药物: 降低胆固醇,稳定斑块,防止它破裂。

3. β-受体阻滞剂: 减慢心率,降低心肌耗氧量,让心脏“省着点用劲”。

4. ACEI/ARB类药物: 降压、保护血管。

第四步:必要时血运重建(给血管“疏通”)

如果血管堵塞严重,药物无法控制,医生可能会建议做支架(PCI) 或搭桥手术(CABG),像疏通管道一样,重新为心脏开辟一条畅通的供血之路。

心肌缺血,不是命运的终审判决,而是一记响亮的警钟。它提醒我们,是时候改变不良的生活习惯,是时候倾听身体发出的微弱信号,是时候把健康真正放在第一位。