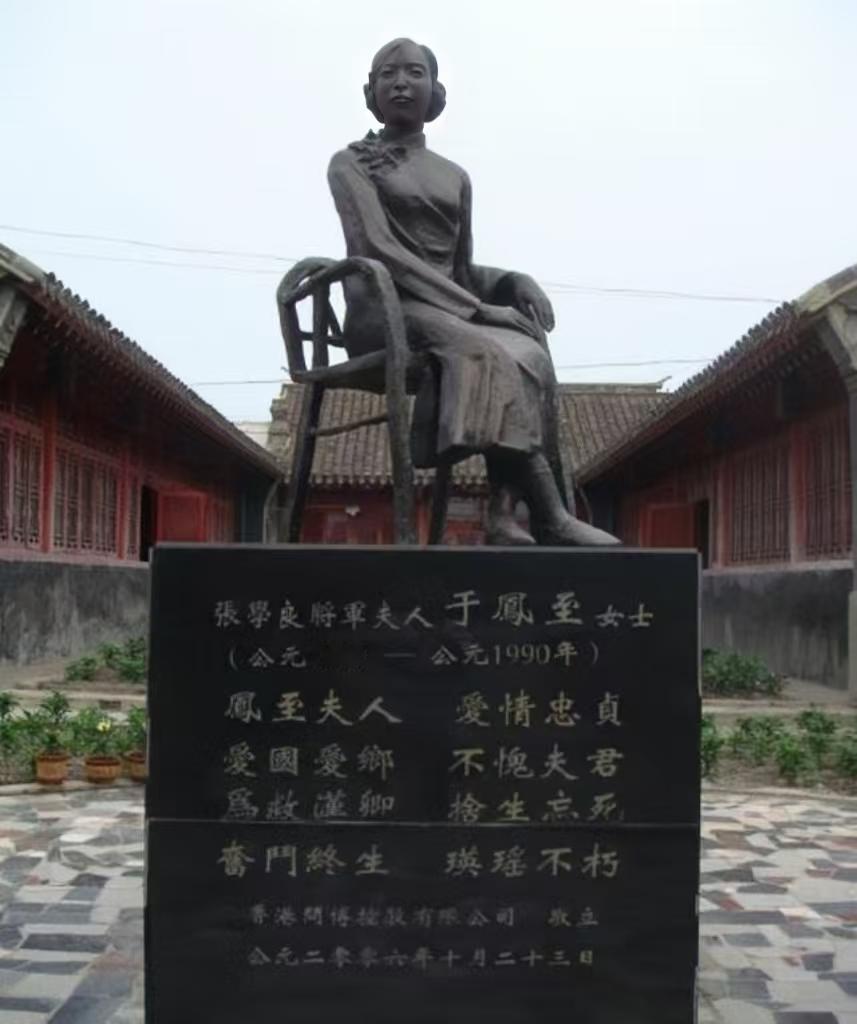

于凤至女儿披露:母亲1940年的一句话,道出了张学良婚姻的真实状况

......

「母亲临行前说的那句话,我至今还记得清清楚楚...」

2014年春天,94岁的张闾瑛坐在美国洛杉矶的阳光房里,回忆起74年前的那个冬日。

她的声音有些颤抖,眼中闪烁着泪光。

那是1940年12月,湖南湘西凤凰县的一个雪夜。45岁的于凤至即将踏上赴美治病的路程,而她永远不会想到,母亲临行前的那句话,竟然预言了整个家族此后半个多世纪的命运走向。

更让人震撼的是,这句话揭开了张学良复杂感情世界的真实面纱,也道出了一个传统中国女性无与伦比的智慧与大度。

01

1940年12月15日,湖南湘西凤凰县。

雪花纷纷扬扬地飘洒在这座古老小城的青石板路上,将整个世界装点得银装素裹。

在县城边上一座被军警严密守卫的大院里,24岁的张闾瑛正陪着母亲于凤至收拾行囊。明天,母亲就要启程前往美国治病了。

房间里点着两盏煤油灯,昏黄的灯光照在于凤至略显憔悴的脸上。

她的动作很慢,每拿起一件衣服都要仔细端详好久,仿佛要把这些熟悉的物品深深印在记忆里。

一条藏青色的旗袍,是1928年在沈阳订做的;一只翡翠手镯,是婆婆张作霖夫人去世前亲手传给她的;还有一本已经泛黄的诗集,是她和张学良新婚时他送的礼物...

「妈,您真的决定了吗?」张闾瑛忍不住问道。

这已经是她今天第三次问这个问题了。

于凤至停下手中的动作,轻抚着女儿的脸颊:「闾瑛,妈的病情你也知道,国内的医疗条件有限,不去美国治疗的话...」

她没有说完,但张闾瑛明白母亲的意思。

乳腺癌,这个可怕的疾病已经折磨了于凤至整整两年。从1938年发现病症开始,于凤至一直在与病魔作斗争。她试过中医,也看过当时国内最好的西医,但病情依然在恶化。

在那个医疗技术落后的年代,乳腺癌几乎就是绝症的代名词。

唯一的希望,就是去美国接受当时世界最先进的治疗。

「可是爸爸怎么办?」张闾瑛的声音有些哽咽,「您一走,他一个人...」

「你爸爸不是一个人。」于凤至打断了女儿的话,目光复杂地看向窗外,「他还有赵四。」

提到赵一荻,房间里的气氛瞬间变得微妙起来。

这个被外界称为「赵四小姐」的女人,已经陪伴在张学良身边整整12年了。从1928年天津相识,到1936年西安事变,再到现在的软禁生活,她从未离开过张学良半步。

张闾瑛小心翼翼地观察着母亲的表情。

在她的记忆中,母亲从来没有在她面前表达过对赵四小姐的任何不满。相反,这么多年来,于凤至一直表现得大度而包容,仿佛赵四小姐的存在是理所当然的。

但作为女儿,张闾瑛能够感受到母亲内心深处的复杂情感。

那是一种难以名状的痛苦——既有作为妻子的不甘,又有作为女性的同情;既有对丈夫的理解,又有对自己命运的无奈。

「妈...」张闾瑛想说些什么安慰的话。

「闾瑛,」于凤至突然转过身来,神情变得严肃,「有些话妈妈一直没有跟你说,但现在,妈妈必须告诉你。」

张闾瑛的心跳开始加速。

母亲的语气让她感到不安,仿佛接下来要听到什么改变一切的秘密。

就在这时,房门突然被轻轻推开了。

张学良走了进来,他的脸上带着疲惫和不舍。这个40岁的男人,曾经的东北少帅,如今被软禁了整整4年,曾经意气风发的神采早已消失不见。

他看到母女二人的表情,敏感地察觉到了什么:「你们在聊什么?」

于凤至和张闾瑛交换了一个眼神。

张闾瑛以为母亲会转移话题,毕竟这么多年来,关于赵四小姐的话题,父母从来不会在孩子们面前公开讨论。

但这一次,于凤至没有回避。

她站起身来,走到张学良面前,眼中含着复杂的光芒。

然后,她说出了那句让张闾瑛至今难忘的话...

02

要理解于凤至那句话的深刻含义,就必须回到24年前,回到那个改变了三个人命运的起点。

1916年,奉天(今沈阳)。

19岁的于凤至身穿一袭大红喜袍,头戴凤冠霞帔,端坐在张家大帅府的花轿里。

这是一场典型的门当户对的包办婚姻。

于凤至的父亲于文斗是黑龙江的副都统,张学良的父亲张作霖正值事业上升期。两家的结合,既有政治考虑,也有门第匹配的传统观念。

新郎张学良只有16岁,还是个面容清秀的少年,而新娘于凤至已经19岁,在那个年代算是「大龄」新娘了。

但于凤至并不介意。

她从小接受的就是传统的女子教育:三从四德,相夫教子。在她的观念里,嫁给张学良就是嫁给了整个张家,她的使命就是做一个合格的张家媳妇。

事实证明,她确实做到了。

婚后的于凤至很快就赢得了张作霖的欢心。这个精明的东北王很快发现,自己这个儿媳妇不仅知书达理,更重要的是具有政治智慧。

于凤至会在张学良与父亲产生分歧时巧妙地居中调解;会在张家与其他军阀的夫人交往中展现出得体的外交手腕;更会在张学良年少轻狂时给出恰到好处的建议。

「这个媳妇,比我那几个儿子都懂事。」张作霖曾经这样评价于凤至。

1918年,于凤至为张学良生下了长子张闾英。

1919年,次子张闾珣出生。

1920年,女儿张闾瑛降生。

三个孩子的相继出生,让于凤至在张家的地位更加稳固。但同时,频繁的生育也让她的身体变得虚弱,再加上东北的苦寒气候,她的健康状况一直不太好。

更重要的是,随着年龄的增长,张学良开始展现出与父亲截然不同的性格特点。

如果说张作霖是传统的北方汉子——粗犷、务实、重视家族传统,那么张学良则更像一个接受了新式教育的现代青年——喜欢新潮事物,崇尚自由浪漫,对西方文化充满好奇。

张学良爱好摄影,喜欢跳舞,痴迷飞行,这些在于凤至看来都是「不务正业」的爱好。但她从来不会公开反对,只是默默地承担起管理家务、教育子女的全部责任。

1928年,张作霖在皇姑屯被日本人炸死。

21岁的张学良临危受命,成为新的东北王。

而也就是在这一年,16岁的赵一荻走进了张学良的生活。

那是在天津的一个舞会上。

赵一荻是天津银行家赵庆华的女儿,从小在天津长大,接受的是完全西式的教育。她会说英语,会跳舞,会开车,在那个年代简直就是「新女性」的代表。

更重要的是,她有着南方女子特有的温婉秀美,这与于凤至的北方女性风格形成了鲜明对比。

张学良被深深吸引了。

对于一个刚刚失去父亲、承担起巨大压力的年轻人来说,赵一荻的出现就像黑暗中的一束光。她能够理解他的孤独,能够与他分享对新时代的憧憬,能够在他困顿时给予精神上的慰藉。

而于凤至,在张学良眼中更像是一个贤惠的姐姐或者称职的管家,而不是能够与他心灵相通的伴侣。

最初,于凤至试图挽回丈夫的心。

她开始学习跳舞,尝试理解张学良喜欢的新事物,甚至主动与赵一荻接触,希望能够找到化解矛盾的方法。

但她很快就发现,这不是一场简单的争夺战。

张学良对赵一荻的感情,不是一时的迷恋,而是真正的心灵契合。而赵一荻对张学良的爱,也不是为了金钱或地位,而是真心实意的付出。

更让于凤至震撼的是,赵一荻从来没有要求过任何名分。

她甘愿做张学良的红颜知己,陪伴在他身边,但从不干涉他的家庭生活,也不与于凤至争夺正室的地位。

这种奇特的三角关系,在外人看来匪夷所思,但在三个当事人之间,却形成了一种微妙的平衡。

于凤至掌管着张家的内务,教育着孩子们,维护着张学良在社会上的形象;赵一荻则陪伴着张学良的精神生活,分享着他的喜怒哀乐,给予他情感上的支撑。

1936年12月12日,西安事变爆发。

张学良为了逼迫蒋介石抗日,毅然发动了震惊中外的兵谏。

赵一荻和于凤至都在西安,都亲眼见证了这个改变中国历史的关键时刻。

事变之后,张学良毅然送蒋介石回南京,从此被软禁,再也没有回到东北。

这一次,于凤至和赵一荻都毫不犹豫地选择跟随张学良,共同承担未知的命运。

从1936年到1940年,四年的软禁生活,三个人朝夕相处。

于凤至看到了赵一荻对张学良的忠诚,也感受到了她的善良和真诚。而赵一荻也更加理解了于凤至的难处,明白了她作为正室夫人的责任和压力。

在那些漫长的囚禁岁月里,三个人之间竟然产生了一种超越情感纠葛的深层理解。

他们都明白,在那个风雨飘摇的年代,能够相互依靠的人是多么珍贵。

直到1940年,于凤至被诊断出乳腺癌。

评论列表