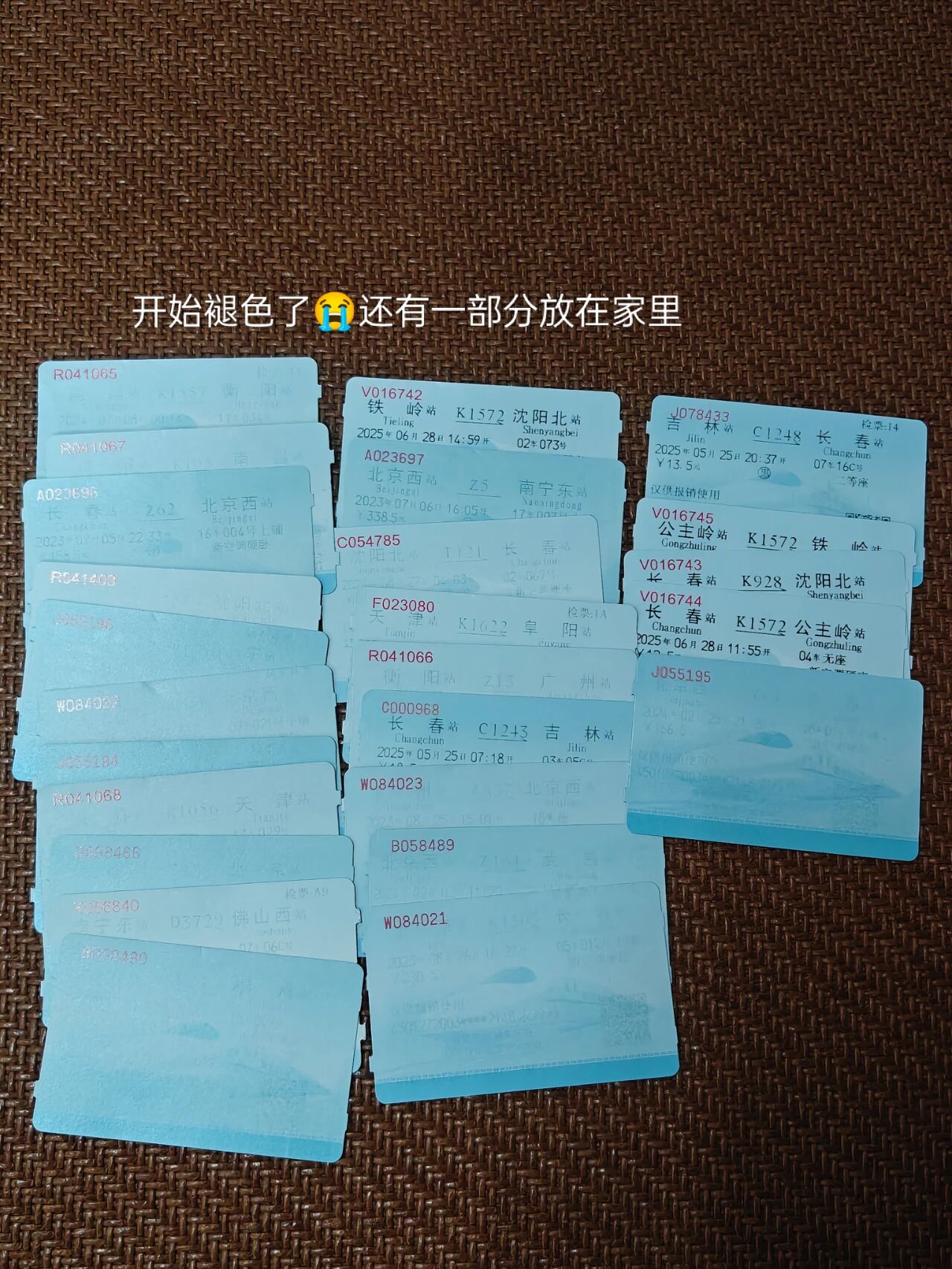

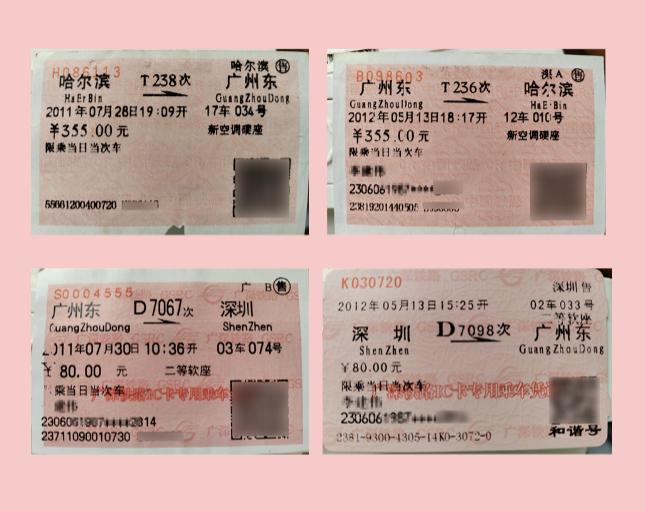

在前不久的十一假期,我们和纸质火车票做了一场小小的告别。用了70多年的纸质车票正式谢幕,从此只存在于收藏夹和记忆里。在“我的红蓝票根”来信中,我们看到了被时光浸染的票根。

有人在去贵州支教的火车上收到了当地大学生手写的感谢明信片;有人坐火车去看了场陪伴了自己20年的偶像李宇春的演唱会;有人在手机还是实体按键、没有短视频可刷的年代,读大部头小说来消磨时光;有人带着学生乘坐绿皮火车完成了14次暑期实践,行程超过11万公里;有人被车窗外的风景治愈至今:草原、戈壁、雪山、冰川、藏羚羊......

小小的一张车票,承载着这些无法复刻的瞬间,我们在回忆中重塑着自己的人生故事,原来我们的人生是那样地鲜活且具体。

(图/《春色寄情人》)

@猫王

印象最深的一次是大学时去贵州支教。在火车上遇到贵州当地的大学生,当她得知我们去她的家乡支教,她写了一张明信片送给我,字里行间满是感谢,我内心很是感动。

@第三只鸽子

我是个土生土长的株洲人,生活在这座火车拉来的城市,屋子就在铁轨边上,从小听惯了火车呼啸穿过。

我人生中最早的一次火车出行,应该可以追溯到小学以前。因为父母当时在深圳工作,所以没少往返于株洲和深圳。我算是留守儿童,和爷爷奶奶生活,我们家就是人文地理中所谓的“候鸟家庭”,每年只在寒暑假相聚,寒假父母开车回来,暑假我坐火车过去。六年级的暑假,我第一次尝试一个人坐火车到深圳,此后告别了大人全程陪送往返的形式。从初中开始,红色票根变成了蓝色票根,从一整夜的火车变成了3小时的高铁。

@绾青

第一次坐火车是在高考结束后的那个夏天,和朋友们一起进行毕业旅行,从茂名一直坐到南宁,再中转到昆明。

印象最深刻的一次是去年的国庆节,和朋友约好了一起去西安。当时的票好难买,最后拼拼凑凑买到了一张上海到平凉(多买了几站但能到西安)、车程将近30个小时的硬座票。那时的心情满是欣喜与激动,怀揣着一种“反攻长安”的豪情。通宵地坐着绿皮硬座,但丝毫不觉得累,一下车立刻就奔赴朱雀门早市买了肉夹馍和茉莉冰豆浆,在朋友圈发出一句:“丞相假延精兵五千,十日之内必下长安!”

@任性

人生第一次坐火车,我记得是三四岁的时候陪外婆来北京看病,当时的我还可以睡在硬座的座位下面。

印象最深刻的坐火车旅行是上大学那年,一个人拉着行李箱,从黑龙江一路坐去云南。在北京中转去昆明的火车上,有个男孩带着一个老人想和我挤着坐,说一会儿就下车了,结果这个“一会儿”是和我在车上共度了40多个小时,他们只比我早一个站下车。

@随风清扬

从18岁开始坐绿皮火车硬座去旅行。

如今,作为大学摄影老师的我带着同学们做暑期社会实践,坚持“苦旅慢行”,全程坐绿皮火车硬座。

2008年到现在,一共14次暑期实践,行程超过11万公里。比如2019年的“大陆四极行”、2023年的“从长江到长城”、2024年的“长征之路”、2025年的“环塔铁路行”等。

其中,2019年的“大陆四极行”,全程43天,共305个小时的火车硬座,单程58小时(哈尔滨—吐鲁番),在火车上度过了16个晚上。这次实践,成为9位学生一辈子难忘的青春记忆。

@居居

那是上大学后第一次回家,正赶上疫情。同学们放弃了大一考四级的机会,蜂拥般抢了从学校到唐山火车站的大巴票。凌晨1点的硬座,赶最晚一趟的大巴,才9点就到了唐山站,剩下的4个小时让我感到又冷又新奇。唐山站好大啊。原来人们在火车站打地铺打扑克的说法是真的。而且矿泉水好贵啊,不过幸好我带了泡面。

同乡的几个好友相互照应着捱到了上火车,但都分散在了几个不同的车厢。我困极了,但又不敢睡。火车的暖风空调夹着脚臭味、呼噜声,小孩的欢笑声将我按在座位上,我抱着书包动弹不得。硬梆梆的座位让我的屁股实在苦不堪言,还是把颈枕垫在屁股下才好受一点。

冬天的凌晨5点,外面还是一片漆黑。我到了清河城站,终于感受到了干燥又不凛冽的小城冬风。

@续昼灯

第一次从南宁出发去长春,在石家庄中转,一个普通女孩从四季常春的偏远山村一路向北。摇摇晃晃的车厢,我睡在下铺,桌子上摆着一本大学英语课本和一桶泡面。我看到此前18年从未看过的风景:一望无际的大平原、光秃秃的大树、五彩缤纷的秋天,听到不同于我家乡方言的、纯朴厚重的北方口音。紧张、懵懂、放空,说实话,现在回想起来,我已经记不清那时的心情。我时常感叹:当时怎么就来了这里呢?傻乎乎地写下志愿,就此开启了生命中难忘的一章。

随后伴随我的更多是独在异乡的艰辛,我也有过绝望、懊悔、挣扎。好在时间是抚平伤口的一剂良药,感谢东北这片开阔的黑土地包容我的不堪,我在这觉醒、重塑、蜕变,像它一样坚韧、从容、达观地面对人生的风风雨雨。现在的我更多的是接纳,相信一切都是最好的安排。

@666666

2000年9月26日,响应单位停薪留职、下海创业的号召,办理完了相关手续后,我和妻子带着刚出生40天的儿子坐上了人生第一趟长途火车,从山东省烟台市去山西省太原市做五金工具销售业务。当年没有直达的火车,只能从烟台坐到蓝村站,再从蓝村站掉头去太原。绿皮火车,1600里的路程需要行驶25个小时,我们也根本买不到卧铺票。

刚出生40天的孩子太小,跟着我们长途跋涉坐火车时哭时闹,等他睡着了我们夫妻俩抓紧时间洗尿布,再抽空小憩一下。眼见着家乡熟悉的风景随着铁轨的哐当声逐渐远去,远方陌生的山水沟壑扑面而来,一丝丝茫然萦绕心头。我们夫妻俩互相鼓劲、互相打气,相信相依为命的三个人肯定会在异乡取得成功。

感谢沿途各站上车的陌生旅伴,他们看到我们夫妻俩带着刚满月的孩子,经常伸出援手,把硬座让给我们夫妻俩轮流休息,硬座头顶上方晾着的洗干净的十几块尿布随着列车的节奏在不断晃悠,也没人表示厌烦。沿途陌生人的友善让我们感到莫大的暖心。

@newjoy

2007年7月8日的K165次列车,这是我大学毕业回家时留下的红色票根。

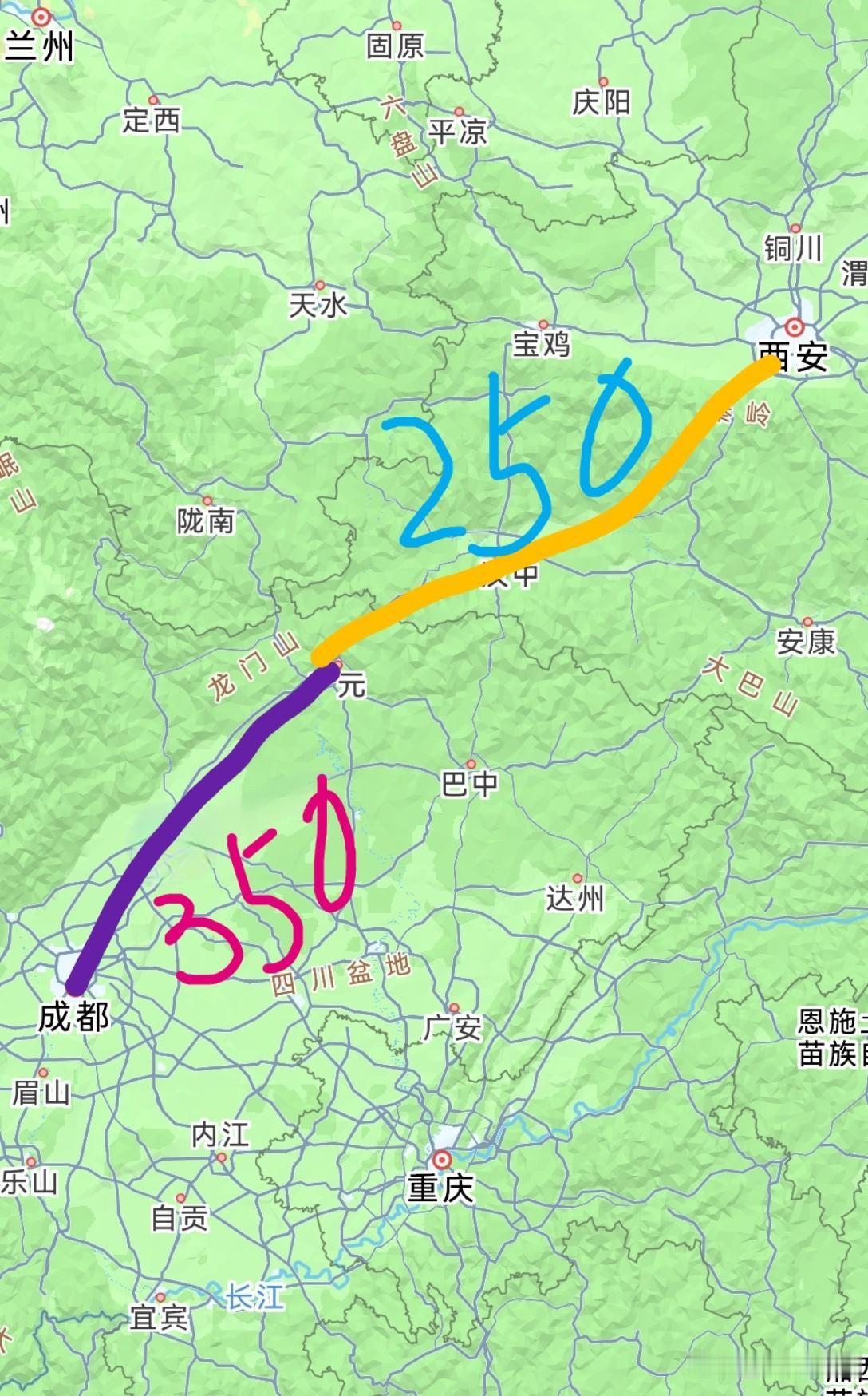

火车开过秦岭,我对自己的命运将信将疑。北上求学的路,把我从小县城带到了大省会。对于自己跌跌撞撞敲开的大学之门,我谈不上满意,也没有陷入沮丧。

那一路上并无风景可看。穿过隧道,穿过风,那个少年靠着车窗,心事重重,想要逃离平凡的生活,却注定要就此漂泊。

那时没有充电宝,没有短视频可刷,也没有笔记本电脑。手机还有实体按键,怕在路上电量不够,上车后发短信告知父母“已上车,勿念”便关机,下车后再报声平安——“到了”。

往返西安与绵阳的车厢里,除了与谈得来的乘客分享零食、八卦,更多则是埋头看从学校图书馆借来的大部头小说。偶有同行的老乡兼学友,才会合上书本和他们掏心掏肺地谈天说地。

那时仗着年轻身体好,总是买学生半价硬座票。到站之前,在尿骚弥漫的车厢厕所里擦把脸,拖着快要散架的身体,奔赴学校或故乡。一年又一年,归来又走远。

而那一天,我破例奢侈地选择了卧铺,为大学时代划上了一个斑驳的句号。

@黑子

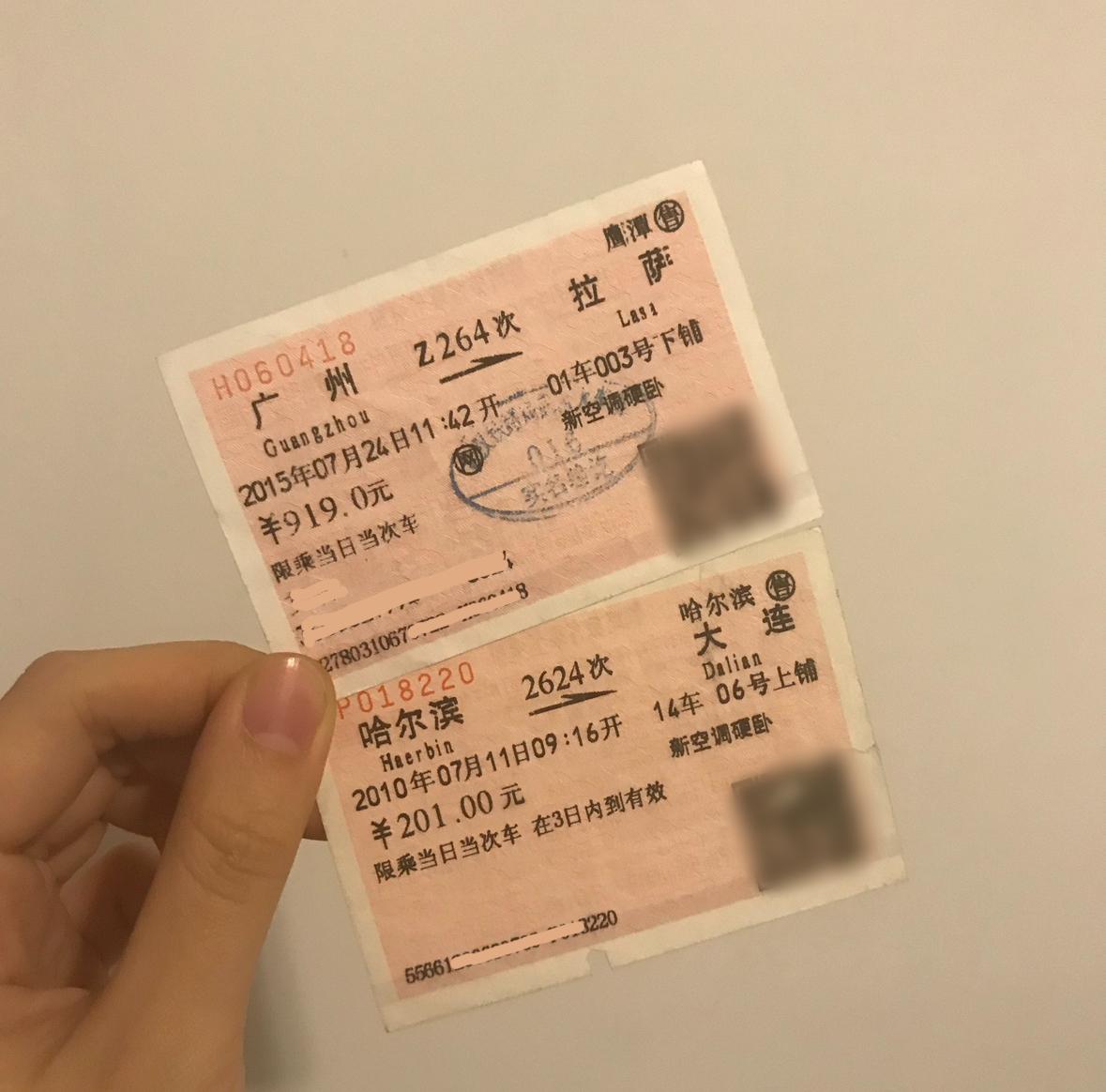

2010年,从广州到拉萨,和大学的好友及两个大姐同事,带着对西藏最大的好奇和期待出发。一路上四个女人聊天打牌吃喝睡,过了郑州以后的风景对我们来说都是陌生的。我们在火车上看草原、戈壁、雪山、冰川、藏羚羊......那一趟旅行的治愈可以抵达今日,消解掉生活中大部分的鸡毛蒜皮。

@里4

印象最深的一次火车旅行是在本科毕业时,从哈尔滨去深圳,中间从广州东转车。那是我第一次离开黑龙江,心情又激动又忐忑。

那时刚毕业,为了省钱,也觉得自己年轻,所以选择了硬座。正常38小时抵达,实际用了40多小时才到广州东。当时我不知道怎么用售票机购买广深城际列车车票,一个东北老乡要去东莞,她顺便帮我买的票。

在深圳当了10个月的社工,次年5月回去考村干部,之后又考研,这是后话。我在深圳的10个月学到了很多,增长了见识,也重新认识了自己。

@花花

大学的时候还没有高铁,每次回家要坐4个多小时的绿皮火车。火车上充斥着嘈杂的交谈声、吃东西的声音、撕包装袋的声音,以及推着零食车来回的工作人员吆喝着“让一让”的声音。

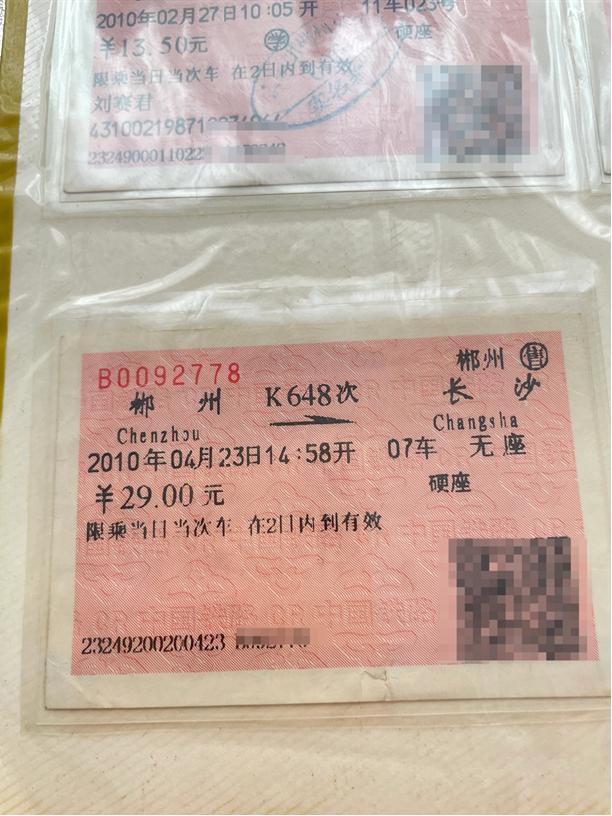

我已经习惯了这种情景,但有时也不免心里有些烦躁。但那一次,旁边站着的一个男孩引起了我的注意,他冷眼旁观着这一切,丝毫看不出有一点的烦躁或难受,那种平静与周遭的环境似乎处在两个平行空间。我不禁与他交谈了起来,在这逼仄的空间里似乎也没有那么难受了,因此也开启了人生的一段缘分。如今我们已经步入婚姻11年了,回头望去,还是会禁不住感叹。那张火车票我至今都保留着,2010年4月23日,从郴州到长沙。

@刘小熊

最近一次火车旅行,从沧州到石家庄再到成都,是去看我最爱的李宇春的演唱会,心情是雀跃的。我爱了她的歌20年,她的歌陪伴了我20年,我们互相见证了彼此的成长,互相给予对方力量,我们都成为了今天更好的自己。我相信我们还会有接下来的30年、40年、50年……

@Hysteria

人生第一次坐火车是在6岁时,我和父母一起从黑河去北京。绿皮火车洗手间的气味一直弥漫在记忆里,至今已逾20年。

原想分享的是2016年独自乘火车从广州去拉萨那一次车程长达56个小时。但当真的翻出票根,却发现记忆浓度更高的,是和年幼时的好友第一次结伴从哈尔滨去大连。时间已是15年前,彼时的火车缓缓穿越辽阔的东北平原,从烈日当空到暮色四合,两个未成年少女大剌剌地四处游荡,不以为意地完成了一段有惊无险的旅程。那几乎就是我们近20年的牢不可破的友谊的缩影。

@可可

小时候的我第一次独自坐火车去到远在1000公里外的地方,内心很激动也很紧张。小小的我保持着很高的警惕心,一路上都不与别人讲话,一上车就放好书包和箱子,爬上卧铺,因为有点害怕甚至不敢去上厕所。

以往和奶奶一起坐的都是过夜的火车,但这是我第一次一个人坐火车,所以买了一趟白天的车次。躺在床上的我有点无聊,却毫无睡意,就这样一直紧绷着神经盯着床板度过了10个小时。对当时还小的我来说,这真是一次神奇的体验。

@老五

我和老婆高中时就开始处对象。大学时我在石家庄本地上学,她去了西安,10月一到我就忍不住坐车去西安找她。坐了一宿硬座,激动得没睡着,现在闭上眼还能回忆起泡面的香味、火车连接处的烟味。后来疯狂兼职,每次攒够钱就去一趟西安,现在我的相册里还保留着第一次去西安的车票。一眨眼,我俩在今年10月结婚啦!年轻真好。

@木铃木啦啦啦

在2020-2022年期间,是我积攒票根最多的时候。装进储存罐的票根,我细算了大概费用,有将近3000元,大多是往返于珠海和广州,还有回家。

那年我专插本失利,在广州上班,周末到培训机构学习。那段当学生的时光是快乐的,谋生活比较痛苦。插本学校在珠海,后续考试、材料提交、资料审核、专业课学习等,都是乘坐轻轨往返。

人生兜兜转转,从求学、工作的高铁票根,到后来出国学习的登机牌,以后可能还会有更多那样的瞬间,而这些记忆都会随着时间的流逝而模糊。有些老人家甚至一辈子都没坐过一次火车或高铁。当一切回归平常,再次抚摸这些带有个人记忆的“专属纸质车票”时,那些记忆就会涌现,那些美好就会再次温暖我们。

@郑开秀

我的上一个工作单位在离家百公里外的一个邻县小镇上。因为山高路远,通勤性价比不高,所以我一般都是周一清晨上班去,周五傍晚下班回,期间住单位。某种意义上,我也曾算是名“外出务工人员”。

来去的路上,我更喜欢乘坐绿皮火车(相较于客车来说可以少两次中转)。近3个小时的路途很漫长,许多旅客上车后就趴在车桌上休息,而对我这个喜欢发呆、放空的年轻人而言,乘火车是一种享受。每次旅途中我都喜欢望向车窗外:春看青山、夏观碧水、秋望金田、冬赏白雪,一年四季的景色随着火车向前不停地变换。这趟旅途看了6年多,还是百看不厌。毕竟,“人生就像一场旅途,在乎的不是目的地,而是沿途的风景和看风景的心情”。

@昴

我的父亲是铁路职工,所以我很小的时候就去过火车站,也坐过火车。

2008年湖南冰雪灾,那年我才8岁,家人带着我去深圳找姨妈过年。路上遇恶劣天气,火车停运了一天,车上的食物都卖完了,我们自带的食物也吃完了,记得是相邻卧铺的小姐姐分了一半泡面给我。回忆起那年来,大人总是觉得很苦的。但在那时小小的我眼里,没有热水,干嚼方便面也有趣,家里人在车厢里打扑克也热闹,和邻床小姐姐一起玩贴画书很开心。这些都是美好的回忆。

@王叶

4岁时,我随父母、叔叔和堂哥一同去北京,探望在那里进修的姑姑。去程买的是硬座,车厢里混杂着各种气味。返程时,大人们买了三张卧铺票。妈妈睡在中铺,我和堂哥被安排在下铺。爸爸和叔叔为了让我们睡得安稳,先是坐在窗边的小椅子上休息,到了后半夜,直接躺在地上凑合着睡了。

去北京的这趟旅程长达十几个小时,载着我童年的好奇。我们去了天安门广场,参观了北京动物园,把随身带的火腿肠,隔着栏杆喂给了大象。由于是初次到大城市,没有把握好时间,还差点误了返程的火车。

如今,我的足迹逐渐遍布全国各大省市,早已习惯了飞机的快捷。但我始终对火车怀有一种特殊的偏爱。火车让我真切地感受到中华大地的广袤与山河的渐变。我喜欢靠在窗边,看风景在眼前缓缓流淌,仿佛时光也放慢了脚步。可能我喜欢的,不光是火车本身,还有那种在路上的感觉吧。

写在最后

一代人有一代人的告别,我们的人生故事也在续写。

纸质火车票会消逝,但还会有新的介质承载我们忐忑、惊喜、遗憾、温暖的心情与回忆。

取出一张车票,最重要的是踏上旅途的勇气。

只要生活还在继续,新的风景就会一直在路上。

(*特别说明:因篇幅有限,我们选取了部分故事予以展示,在此感谢所有投稿者。投稿图片均为读者原创,未经允许不得作其他用途。投稿中相同ID的作品只计入选一次。)

策划 | 阿晨、启涛

审核 | 启涛

校对 | 遇见

运营 | 邓官靖雯