在东北亚的林海雪原间,曾活跃着一个如苍狼般坚韧的民族——女真族。

他们踩着长白山的积雪,

饮着黑龙江的江水,

在山林与草原的交汇处繁衍生息,

用弓箭书写传奇,

以铁骑搅动风云。

从商周时期的“肃慎”,

到隋唐的“靺鞨”,

再到辽金时期的“女真”,

这个民族的名字虽历经更迭,

骨子里的血性与智慧却从未消散,

最终在历史长河中留下了浓墨重彩的印记,

甚至两度入主中原,

深刻改写了中国历史的走向。

从肃慎到靺鞨:在林海中萌芽的文明女真族的先祖,最早可追溯到商周时期的“肃慎”。

那时的他们,还生活在长白山以北、黑龙江中下游的原始森林里,以狩猎和渔捞为生。

寒冬来临时,他们裹着兽皮,踩着雪鞋,手持石镞弓箭穿梭在松树林间,追逐着野猪、狍子;

夏季则乘着独木舟,在黑龙江的支流里捕鱼,用鱼皮缝制衣物。

这种“鱼皮部落”的生活方式,虽原始却充满生命力。

这份来自遥远北方的贡品,不仅是肃慎与中原王朝最早的交流见证,更让中原人第一次知晓,在那片冰封的土地上,还生活着这样一个擅长制造兵器的民族。

到了两汉时期,肃慎被称为“挹娄”,他们依然保持着狩猎传统,却已开始发展农业,学会了种植粟米和大豆。

魏晋南北朝时,挹娄改称“勿吉”,部落联盟逐渐形成,实力也日益增强。

他们不再满足于向中原王朝称臣纳贡,甚至曾出兵攻打邻近的高句丽,展现出强悍的战斗力。

隋朝统一后,勿吉正式更名为“靺鞨”,并分裂为数十个部落,其中最著名的当属粟末靺鞨和黑水靺鞨。

粟末靺鞨生活在松花江流域,靠近中原,受汉文化影响较深,他们学会了筑城定居,仿照中原制度建立官制,甚至出现了文字的雏形。

唐武则天时期,粟末靺鞨首领大祚荣在牡丹江流域建立了“渤海国”,定都上京龙泉府(今黑龙江宁安)。

渤海国鼎盛时期,疆域涵盖今东北东部、朝鲜半岛北部和俄罗斯远东部分地区,被誉为“海东盛国”。

这里的宫殿仿照长安建造, 街上商铺林立,贵族子弟学习儒家经典,中原的丝绸、茶叶与靺鞨的人参、貂皮在这里互通有无,文明的火种在林海间蓬勃燃烧。

他们不事农耕,以渔猎为生,性格剽悍,擅长骑射,被中原人称为“黑水中的猛士”。

正是这个部落,后来逐渐发展壮大,成为了女真族的直系先祖。

辽代女真:在压迫中觉醒的猛虎公元10世纪,契丹族建立的辽国崛起,征服了东北地区的靺鞨各部,黑水靺鞨也被迫臣服,被契丹人称为“女真”。

辽国统治者为了控制女真族,将居住在松花江以南、汉化程度较高的女真部落迁到辽东半岛,编入辽国户籍,称为“熟女真”;

而将居住在黑龙江以北、保持原始生活方式的女真部落称为“生女真”,让他们在原地游牧狩猎,却对其课以重税,还时常掠夺他们的财物和人口,甚至规定女真贵族每年必须向辽国进贡大量的人参、貂皮、海东青。

为了获取海东青,许多女真部落不得不深入极寒的山林,无数人冻死、饿死在途中。

压迫之下,必有反抗。

生女真完颜部的首领完颜阿骨打,就是在这样的背景下崛起的。

他身材魁梧,力大无穷,年轻时曾单枪匹马杀死一头熊,在女真部落中威望极高。

看到族人饱受辽国的欺凌,完颜阿骨打心中早已埋下反抗的种子。

他暗中积蓄力量,联合周边的女真部落,训练兵马,打造兵器。

辽国天庆四年(1114年),完颜阿骨打召集女真各部将士,在涞流水(今吉林拉林河)畔誓师。

他手持宝剑,高声喊道:“辽国欺我女真久矣!今我等举兵反辽,只为生存,只为尊严!”

将士们群情激昂,纷纷拔剑高呼,声震山林。

同年,完颜阿骨打率领两千女真骑兵,在出河店(今黑龙江肇源)与辽国大军相遇。

当时辽国兵力达十万之众,而女真军只有两千人,双方兵力悬殊。

但女真将士个个悍不畏死,他们趁着夜色,骑着快马,挥舞着弯刀,像猛虎下山般冲入辽军阵营。

辽军早已习惯了安逸,哪里见过这样凶猛的敌人,顿时溃不成军,纷纷逃窜。

出河店一战,女真军大获全胜,缴获了大量的马匹和兵器,实力大增。

次年,完颜阿骨打在会宁(今黑龙江阿城)称帝,建立“大金”政权,正式与辽国分庭抗礼。

此后,女真军势如破竹,先后攻克辽国的黄龙府、上京等重镇。

公元1125年,金国灭辽,随后又挥师南下,于1127年攻破北宋都城汴京,俘获宋徽宗、宋钦宗二帝,史称“靖康之耻”。

至此,金国成为了中国北方的霸主,疆域涵盖淮河以北的大部分地区,与南宋形成对峙局面。

在统治北方期间,女真族吸收了中原的先进文化,却也保留了自身的民族特色。

他们仿照汉字创制了女真文,用于书写公文和典籍;

推行“猛安谋克”制度,将女真族壮丁编入军事组织,平时从事农业生产,战时则应征入伍,这种“兵民合一”的制度,让金国的军队始终保持着强大的战斗力。

同时,女真族的服饰、饮食也对中原产生了影响,比如他们穿的窄袖短衣、束腰长裤,逐渐取代了中原传统的宽袍大袖,成为当时流行的服饰;

他们喜爱的烤肉、烈酒,也成为北方人日常饮食的一部分。

明代女真:从分裂到统一的铁血征途公元13世纪,蒙古帝国崛起,灭亡了金国,女真族再次陷入分裂,分散在东北各地,受元朝和后来的明朝统治。

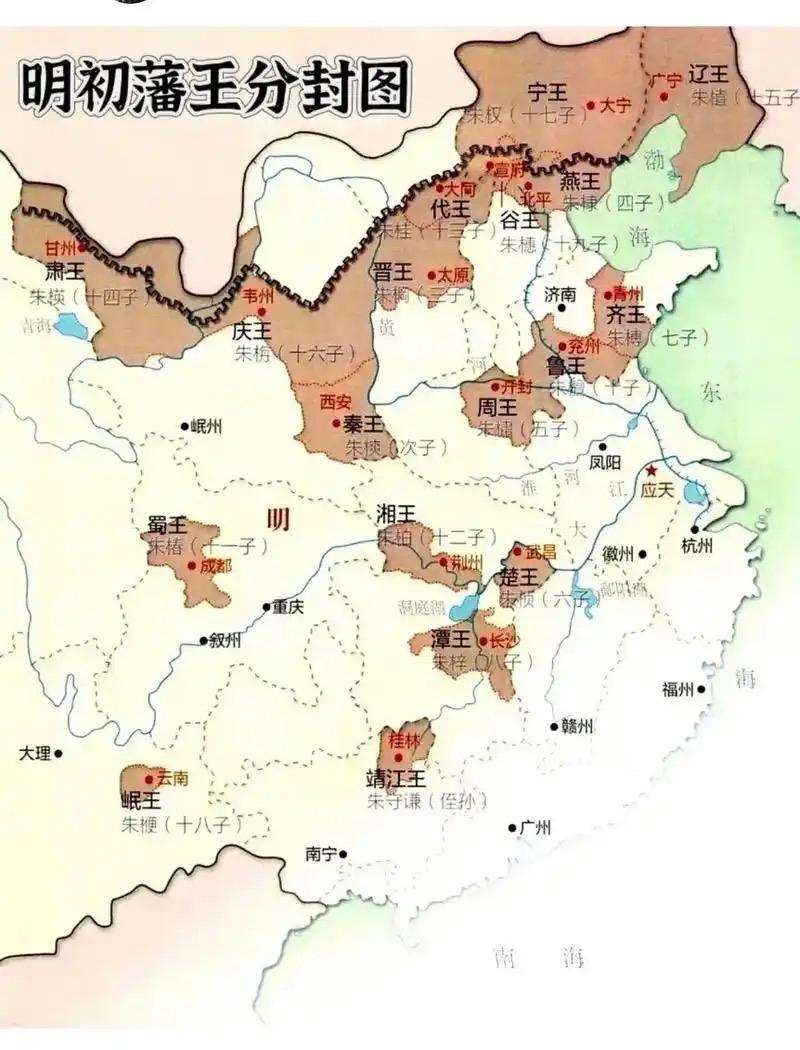

明朝建立后,为了控制女真族,将其分为建州女真、海西女真和野人女真三部分,实行“分而治之”的政策——扶持弱小部落,打压强大部落,让女真各部互相牵制,难以形成统一的力量。

在这样的分裂局面下,建州女真逐渐崭露头角。

他们生活在长白山南部、鸭绿江流域,靠近明朝边境,不仅学会了农耕技术,还通过与明朝的贸易,获得了铁器、布匹等物资,实力不断增强。

到了明朝末年,建州女真出现了一位改变民族命运的领袖——努尔哈赤。

努尔哈赤出身于建州女真一个没落的贵族家庭,祖父和父亲在明朝与女真部落的冲突中被误杀,这让他从小就埋下了复仇的种子。

他以祖父和父亲留下的十三副铠甲为起点,召集部众,开始了统一女真的征程。

在这个过程中,努尔哈赤展现出了超凡的军事才能和政治智慧:

他采取“远交近攻”的策略,先吞并弱小的部落,再逐步蚕食强大的海西女真;

他创立了“八旗制度”,将女真族壮丁分为八旗,每旗既是军事组织,也是生产单位,让女真族成为了一支“上马为兵,下马为农”的强大力量;

他还命人创制了满文,改变了女真族长期没有文字的局面,促进了民族文化的发展。

经过数十年的征战,努尔哈赤先后统一了建州女真、海西女真和部分野人女真,结束了女真族长期分裂的局面。

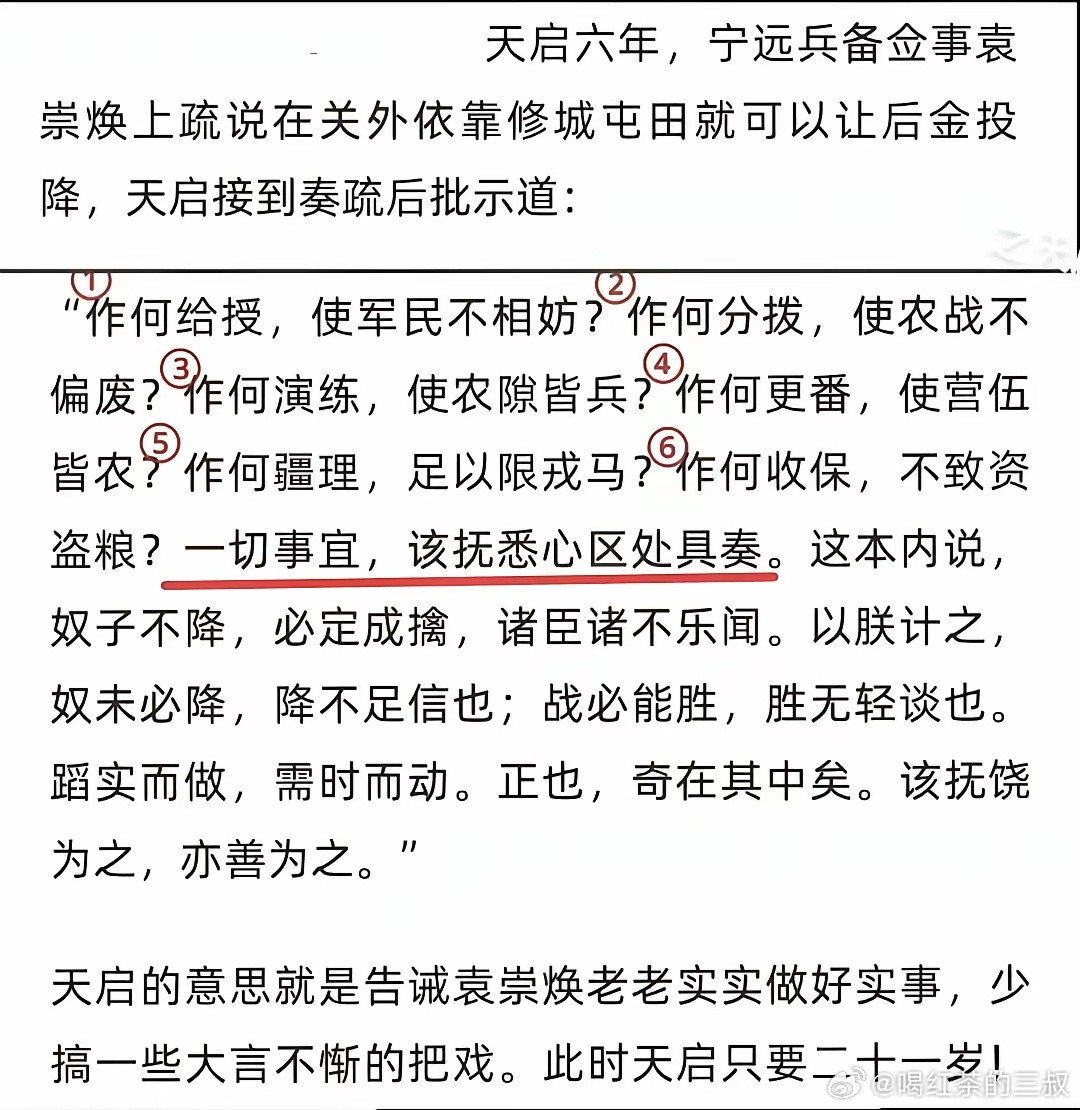

公元1616年,努尔哈赤在赫图阿拉(今辽宁新宾)称汗,建立“后金”政权,随后以“七大恨”告天,正式起兵反明。

在萨尔浒之战中,努尔哈赤率领六万后金军队,击败了明朝十万大军,彻底打破了明朝对东北的统治,为后来清朝的建立奠定了基础。

努尔哈赤死后,他的儿子皇太极继位。皇太极进一步加强中央集权,改革官制,吸收汉族官员加入统治集团,同时继续对外扩张。

公元1635年,皇太极下令将族名改为“满洲”,次年称帝,改国号为“清”。至此,女真族完成了从部落联盟到封建王朝的转变,一个新的时代即将开启。

公元1644年,清军入关,击败李自成的大顺政权,定都北京,开始了对全国的统治。

在随后的数百年里,满族(即女真族的后裔)与汉族及其他少数民族不断融合,共同创造了清朝的繁荣与辉煌。

清朝前期,满族统治者采取了一系列措施来巩固统治:

他们推行“摊丁入亩”“地丁银”等政策,促进了农业生产的发展;

他们加强对边疆地区的管理,平定了准噶尔叛乱,收复了台湾,巩固了中国的疆域;

他们重视文化建设,组织编纂了《四库全书》等大型典籍,虽然也实行过文字狱,但总体上推动了中国文化的传承与发展。

在这个过程中,满族也逐渐融入中华大家庭。

他们学习汉族的儒家文化,满族贵族子弟从小就诵读《论语》《孟子》;

他们的服饰、饮食也与汉族相互影响,旗袍、马褂成为了中国传统服饰的代表,满汉全席更是集中国饮食文化之大成。

同时,满族的一些习俗也被汉族所接受,比如春节贴春联、挂灯笼的习俗,就融合了满族的一些传统元素。

到了近代,随着清朝的灭亡和新中国的建立,满族与其他民族一道,成为了中华民族大家庭中的重要成员。

如今,在东北的沈阳、长春、哈尔滨等城市,依然能看到满族文化的痕迹:

沈阳故宫保存着清朝早期的宫殿建筑,长白山下的满族乡还保留着满族的传统习俗,满语虽然使用人数不多,但在政府的保护下,正逐渐被更多人了解和学习。

女真族的历史,

是一部从林海雪原走向中原大地的奋斗史,

是一部在压迫中觉醒、在分裂中统一的传奇史。

他们曾如苍狼般在山林中驰骋,以铁血手腕建立王朝;

也曾如海绵般吸收中原文化,与各民族共同缔造文明。

如今,虽然“女真”这个名字已成为历史,

但这个民族的血性、智慧与文化,

早已融入中华民族的血脉,

成为中华文明不可或缺的一部分,

在历史的长河中,永远回响着属于他们的荣光。

评论列表