1965年的初夏,一辆吉姆车穿梭在湘赣边界的崇山峻岭间,车内坐着的是时年七十二岁的毛主席。

这是毛主席时隔三十八年后,再次踏上前往井冈山的路途,那走过当年来时路,

又会有什么感想呢?

可谁也没想到,当车队行至险峻的盘山公路时,突然在荒山野岭中抛锚,这如何是好?更让人意想不到的是,毛主席竟然提议,把自己的水喂给汽车喝,这到底是为什么呢?

如果您想知道的,欢迎先点个关注。

1965年3月,中南海海棠初绽,毛主席却一反常态,没有像往年那样国庆后才南下,而是在春暖花开之际就登上了专列。

在武汉东湖梅岭停留一个半月后,他又辗转长沙,最终在五月中旬,作出一个重大决定,那就是重上井冈山。

自从1927年,秋收起义后,率领部队登上井冈山,创建中国第一个农村革命根据地,毛主席便与这片土地结下深厚情谊。

这么多年来,中国历经革命和变革,毛主席虽日理万机,却时常在深夜批阅文件的间隙,想起当年的岁月。

因此在长沙视察期间,毛主席终于趁着这个机会,表示井冈山是革命的摇篮,想回去看看。

汪东兴立刻着手筹备,考虑到当时的局势,经中央研究决定,此次行程不对外公开,仅通知江西省委与井冈山管理局做好准备。

井冈山管理局立刻行动起来,对毛主席的安排进行细致布置,局长孙景玉特意叮嘱下属们:

毛主席当年在井冈山时过惯了苦日子,这次接待绝不能铺张,要像对待自家亲人一样,简单且实在。

5月21日,长沙的天刚蒙蒙亮,毛主席乘坐专列前往醴陵,当列车缓缓驶离站台时,毛主席望着窗外掠过的田野,轻声说:

“三十八年前,从这里步行去井冈山,走了半个多月,如今有专列和汽车,确实快多了。”

专列抵达醴陵站,毛主席换乘吉姆车,继续向茶陵方向行进,行驶在湘东的乡村公路上,窗外的景色不断变换。

金黄的稻田随风起伏,错落的农舍旁飘着袅袅炊烟,偶尔有背着背篓的村民路过,看到车队便停下脚步,好奇地张望。

当车行至攸县境内的洣水河边时,前方出现了一条宽阔的河道,这里没有桥梁,只能依靠轮渡渡河。

工作人员提前与当地轮渡站沟通,将其他船只暂时调离,只留下一艘性能最好的轮渡。

人车上了船,渡过了洣水后,车队继续前行,傍晚时分抵达茶陵县城,那是毛主席当年战斗过的地方。

1927年11月,中国第一个县级红色政权,即茶陵县工农兵政府便在这里成立。

当晚,毛主席住宿在县委办公室临时架设的木床上,房间里陈设简单,只有一张木桌、两把椅子,墙角放着一个装书的樟木箱。

这是毛主席出行时必带的物品,里面装着他经常读的马克思主义经典著作与历史书籍。

那一夜,毛主席的房间里灯光,直到凌晨三点才熄灭,或许在阅读茶陵州志里,他又回到了那个战火纷飞的年代。

5月22日清晨,茶陵县城笼罩在一层薄雾中,吃过简单的早餐后,毛主席再次乘坐吉姆车,朝着江西省永新县进发。

永新是井冈山革命根据地的重要组成部分,当年毛主席曾在这里领导过三湾改编,确立了党对军队的绝对领导。

此后车队沿着山间公路,向宁冈县茅坪驶去,那里是毛主席当年居住和工作的地方。

毛主席曾在这座楼上写下《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》等重要文章,为中国革命指明了方向。

当车队渐渐靠近八角楼时,毛主席微微撩开车窗的窗帘,目光仔细地打量着八角楼的外观,看那青灰色的瓦顶、木质的窗棂、墙上的标语。

一切既熟悉又陌生,他的眼神中满是感慨,仿佛在与三十八年前的自己对话,此后车子调转了方向,继续向黄洋界驶去。

黄洋界是井冈山的五大哨口之一,海拔一千三百多米,地势险峻,易守难攻,素有一夫当关,万夫莫开之称。

1928年8月30日,国民党军队趁红军主力在外作战,调集重兵进攻黄洋界。

当时驻守的红军不足一营,他们凭借险要地形,用石头、滚木、土枪与敌人展开搏斗,最终成功击退敌军,保住了井冈山革命根据地。

当天下午,车队抵达黄洋界山顶,毛主席下车后,接过工作人员递来的竹拐杖,沿着石阶一步步向哨口遗址走去。

站在黄洋界的悬崖边,毛主席俯瞰群山,云雾如同白色丝带缠绕在山间,当年战斗的痕迹虽已渐渐模糊,但那段历史却清晰地印在他的脑海中。

在哨口遗址旁,矗立着一块石碑,上面刻着毛主席写下的《西江月・井冈山》。

毛主席走到石碑前,轻声念着词,念到“黄洋界上炮声隆”时,停下了脚步,笑着对身边的人解释:

很多人都说,当年黄洋界保卫战时,前两发炮弹受潮没打响,第三发没受潮才响了。

其实第三发也受潮了,只是前两发打出去时,炮膛受热,把第三发炮弹的潮气烘干了,才侥幸打响。

工作人员见毛主席谈兴正浓,便拿出事先准备好的黄洋界讲解词,递到毛主席手中。

毛主席仔细翻阅着,当看到其中题为《毛主席的空山计》的内容时,忍不住笑起来。

原来当年红军为了歌颂黄洋界保卫战的胜利,仿照京剧《空城计》的曲调,改写编唱了一段《空山计》。

毛主席平日里喜爱京剧,尤其喜欢《空城计》,时常在休息时哼唱,此时看到这段歌词,他兴致大发,轻声哼唱起来。

那熟悉旋律在山间里回荡,让工作人员仿佛穿越时空,回到那个激情与热血的年代。得知溥仪也曾经来过,还写了两首诗,毛主席听后,不禁诗兴大发,表示他这次来,也想填两首词。

然而就在欢乐氛围中,意外突然发生了,准备下山前往茨坪时,司机钻进驾驶室,扭动钥匙尝试启动车子,可引擎没有任何动静。

司机的心提到了嗓子眼,他深知这辆车承载着怎样的责任,也明白在这荒山野岭中,车子出故障意味着什么。

他立刻下车,打开引擎盖仔细检查,发现水箱的水温已经飙升到了顶点,水箱里的水几乎已经耗尽。

显而易见,因为长时间在盘山公路上行驶,发动机负荷过大,导致水箱开锅,这如何是好呢?

司机急得满头大汗,环顾四周,发现这里前不着村、后不着店,根本找不到水源,只好快步走到毛主席面前,有些愧疚地说明情况。

但毛主席却摆了摆手,平静地说不用换车,司机的技术好,这辆车也跟着他跑了不少路,已经有感情了。

接着毛主席笑着表示,水箱开锅了,加点凉水,降降温就好了嘛,他的车上还带了一箱凉开水,那是准备路上喝的,先给车子喝吧。司机愣了一下,没想到毛主席会将自己的饮用水分给车子,要知道在这山间,饮用水本就珍贵,毛主席却丝毫没有犹豫。

他连忙走到车后,打开后备厢取出水,将水缓缓倒入汽车的水箱中,很快原本滚烫的发动机渐渐冷却下来。

司机再次钻进驾驶室,扭动钥匙,这一次,引擎顺利启动,发出了平稳的轰鸣声。

车子沿着盘山公路向茨坪进发,毛主席感慨当年到茨坪,靠的是两条腿,走一趟要大半天,现在有了汽车,一个小时就能到了。

接下来几天里,毛主席走遍茨坪的各个角落,参观井冈山革命博物馆,看到用过的东西,仿佛回到了那个艰苦卓绝的革命年代。

他登上茨坪的后山,手持竹拐杖,沿着山路向上攀登,即使工作人员提醒前方没有路,他也笑着说:路是人走出来的,有山就有路。

他用拐杖拨开路边的荆棘,为大家踩出一条小路,还接见了井冈山的老红军和老党员。

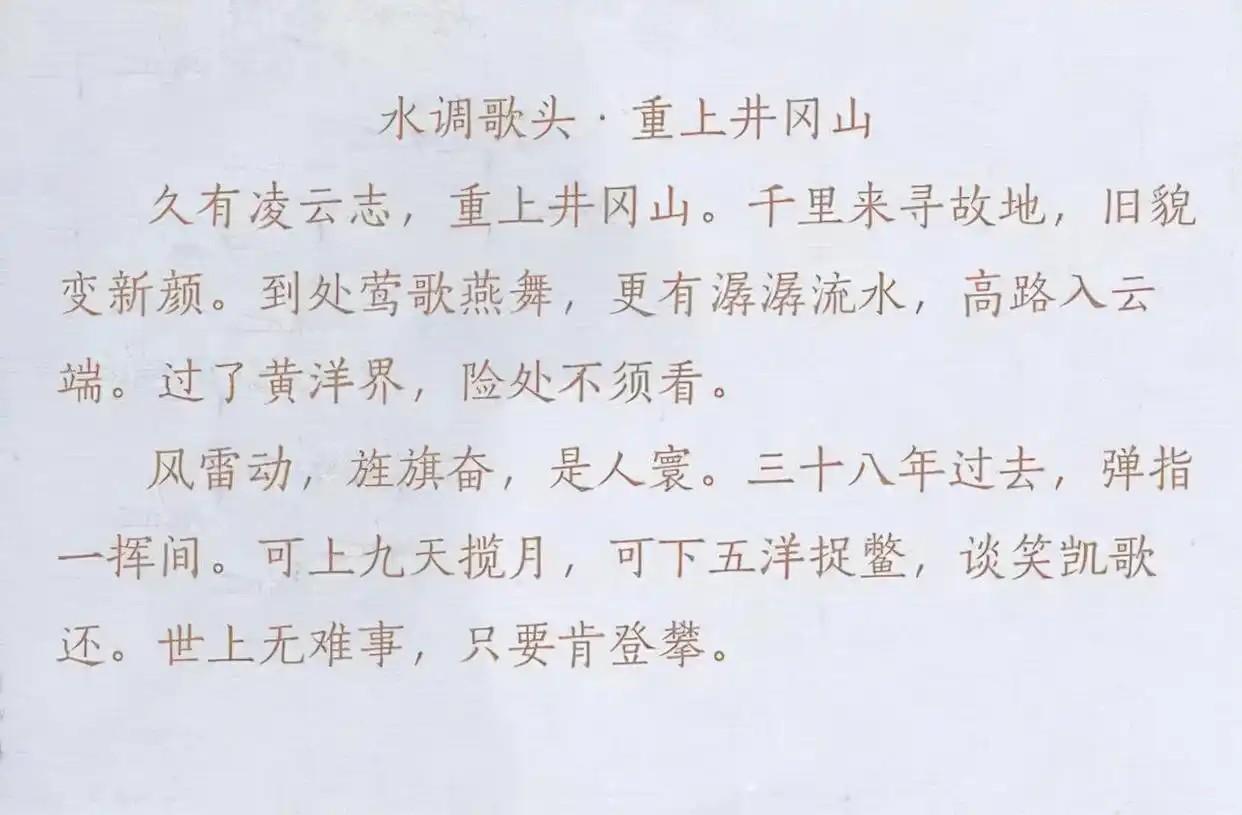

在离开井冈山的前一天,毛主席完成了那两首酝酿已久的词作,写下“久有凌云志,重上井冈山”。千里来寻故地,旧貌变新颜”,表达对井冈山的深厚情感。

他写下“可上九天揽月,可下五洋捉鳖,谈笑凯歌还”,展现了对中国未来发展的坚定信心,而“世上无难事,只要肯登攀”则成为激励一代代人的名言。

1965年5月30日,毛主席结束了为期九天的井冈山之行,踏上了返回北京的路途。

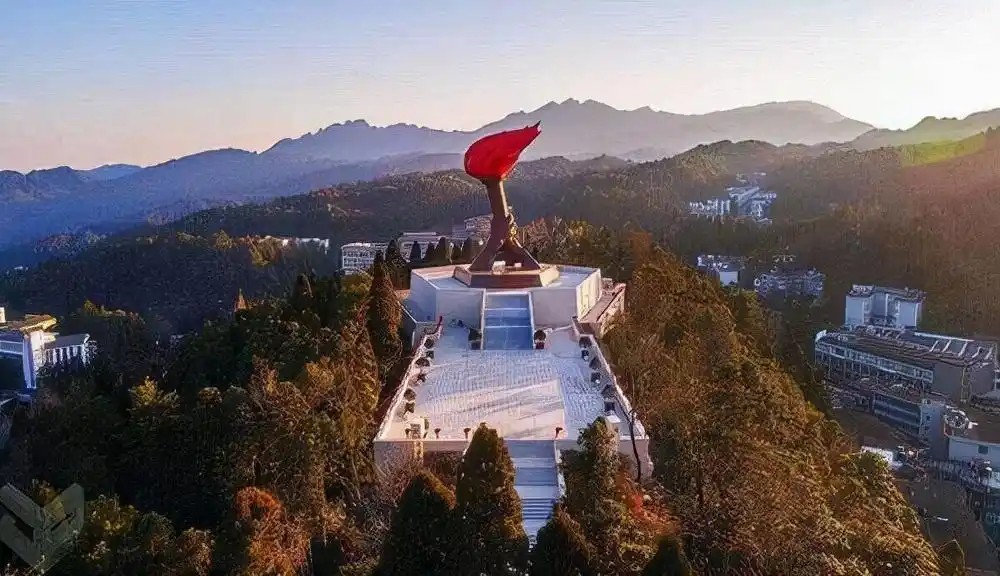

如今井冈山的竹林依旧青翠,八角楼的灯光依旧明亮,黄洋界的炮声虽已远去,但井冈山精神却永远留在了人们心中。

看到这儿,您有何感想,欢迎关注留言评论。