1937年底,八路军在整个晋察冀地区不断发展壮大,引起了日寇的恐慌,其立即采取经济封锁和残酷扫荡,不仅导致群众生活更加动荡贫困,也导致了大批负伤的八路军战士和无辜群众等待救治。但晋察冀地区100多座县城内,竟没有一所像样的医院,仅有少量的药铺、诊所,医生数量有限,素质也参差不齐。

最需要的时候,白求恩来到晋察冀

为了改善医疗状况,1937年11月9日,随着晋察冀军区成立,军区卫生部也在原115师卫生部基础上正式组建。次年1月,4个军分区的卫生部也相继成立。但即便如此,医务人员的数量仍远远不能适应现实的需要,更不要说高水平的医务人员,仅有5个中国医科大学学生,要面对根据地内十余万部队和1300万群众,根本就是杯水车薪。

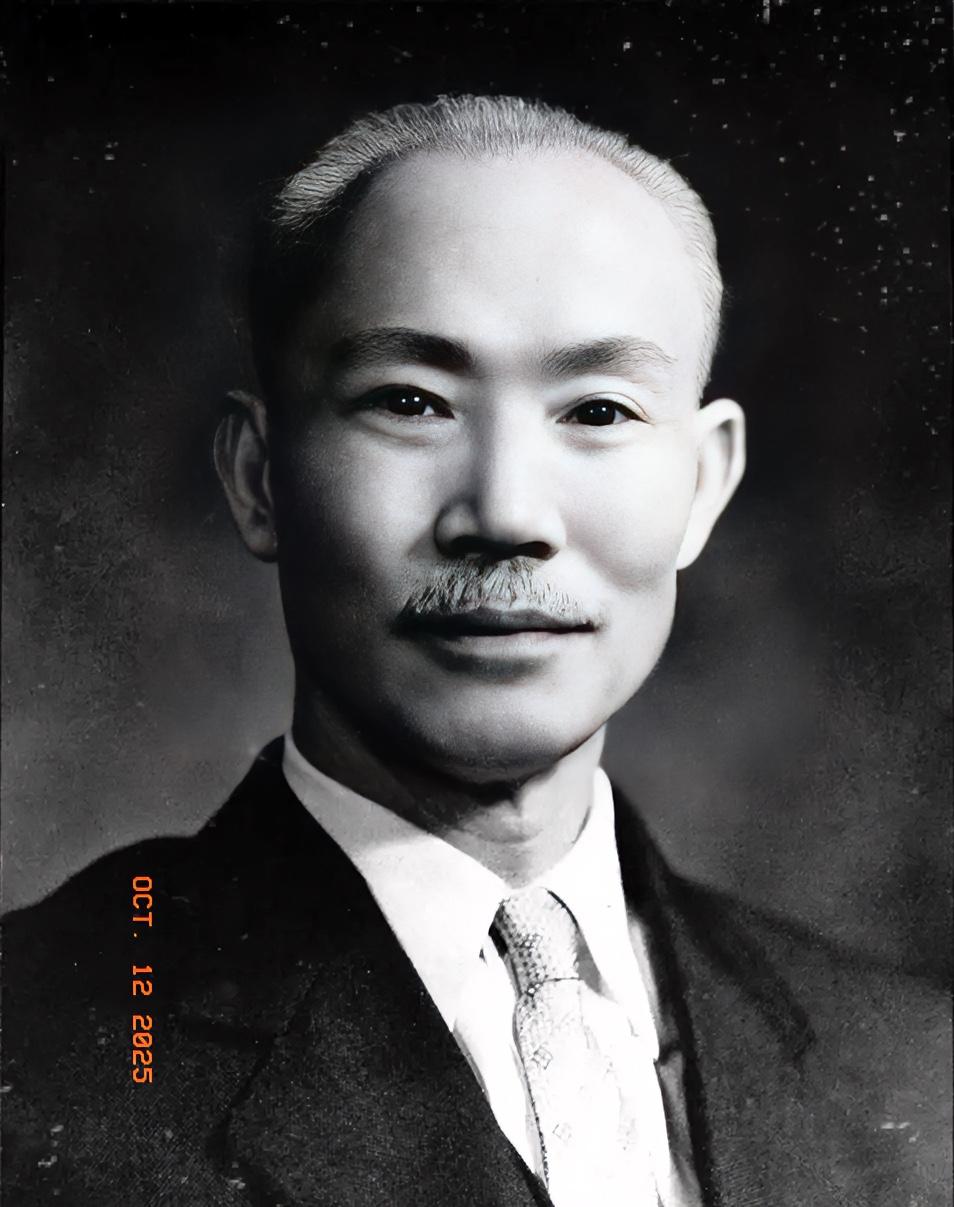

就在这样的形势下,加拿大共产党员白求恩于1938年6月从延安来到晋察冀,被聘请担任军区卫生部顾问。白求恩是加拿大著名的胸外科医生,并当选为美国胸外科学会会员、学会理事会理事。他在国外原本有着非常优越的生活条件,却甘愿来到条件艰苦的中国,还主动来到危险的敌后战场工作。

最危险的地方,他做手术救下大批重伤员

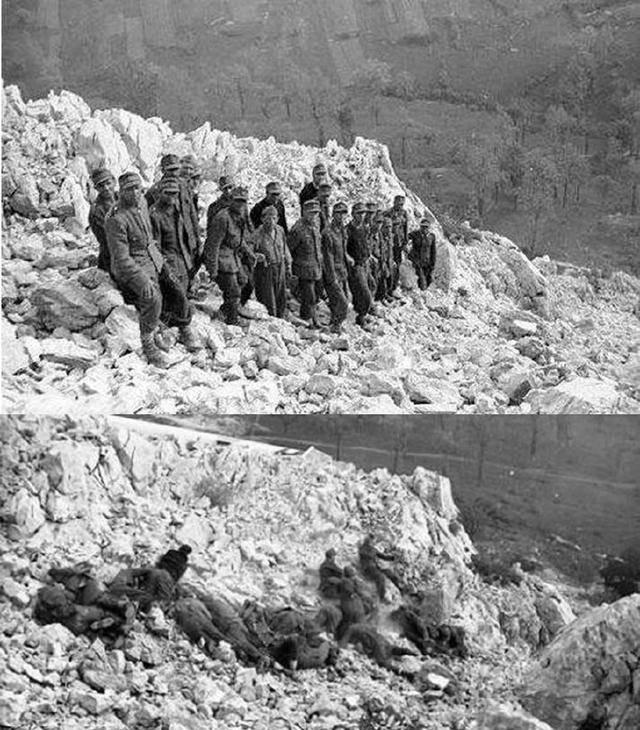

他刚到晋察冀边区,也曾对这里生活与工作条件的艰苦感到惊讶,他在写给友人的信里提道:“所谓的医院,仅仅是偏僻农村里的平房,用黄泥和石头盖成,处于高达一万英尺的荒山深谷中。”“全区1300万人口中,我是唯一合格的医生”“医院里经常有2500名伤员,去年(1938)作战1000余次,而只有5名中国医科大学毕业的医生、50名没有受过训练的‘医生’和1个外国人承担了全部工作”。即便如此,白求恩仍然竭尽全力救治伤病员。1938年11月,八路军组织在广灵至灵丘公路伏击日寇,他第一次组建流动医疗队参加战地抢救,就连续工作40个小时,为71名重伤员做了手术。此后4个月,他率医疗队在山西雁北和冀中前线进行战地救治,行程750千米,做手术300余次,救治了大批伤员。

为医疗培训做出卓越贡献

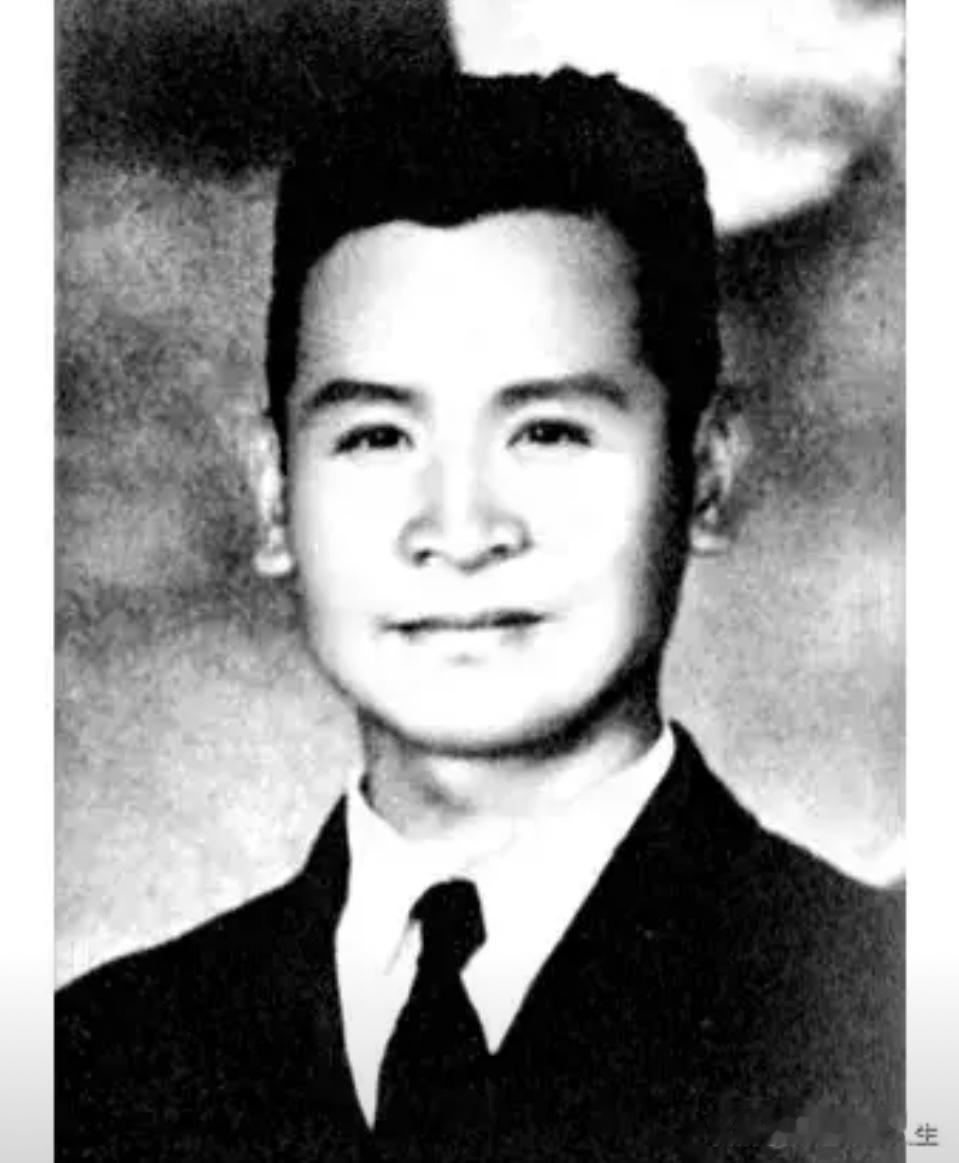

他还编制了《消毒十三步》《防空袭条例》等一系列卫生基础教材,在短时间内“力图把农家子弟和青年工人培训为医生”。1939年8月,晋察冀边区司令聂荣臻建议成立专门卫生学校,白求恩大感兴奋。准备返回加拿大,为学校募款购置图书、仪器和标本。但就在此时,日军对冀西山区发动了大规模的“冬季扫荡”,白求恩再次投入前线救治,结果在手术时不幸左手中指被手术刀刺伤感染病毒,抢救无效,于1939年11月12日去世。

中共中央为此发出唁电:“白求恩同志的这种国际主义的精神,值得中国共产党全体党员学习,值得中华民国全国人民的尊敬。”为纪念白求恩大夫,1940年2月,晋察冀军区命令将军区卫生学校改名为“白求恩卫生学校”,此后,该校培养军医386人,调剂员339人,护士203人,极大改善了晋察冀边区的医疗状况。