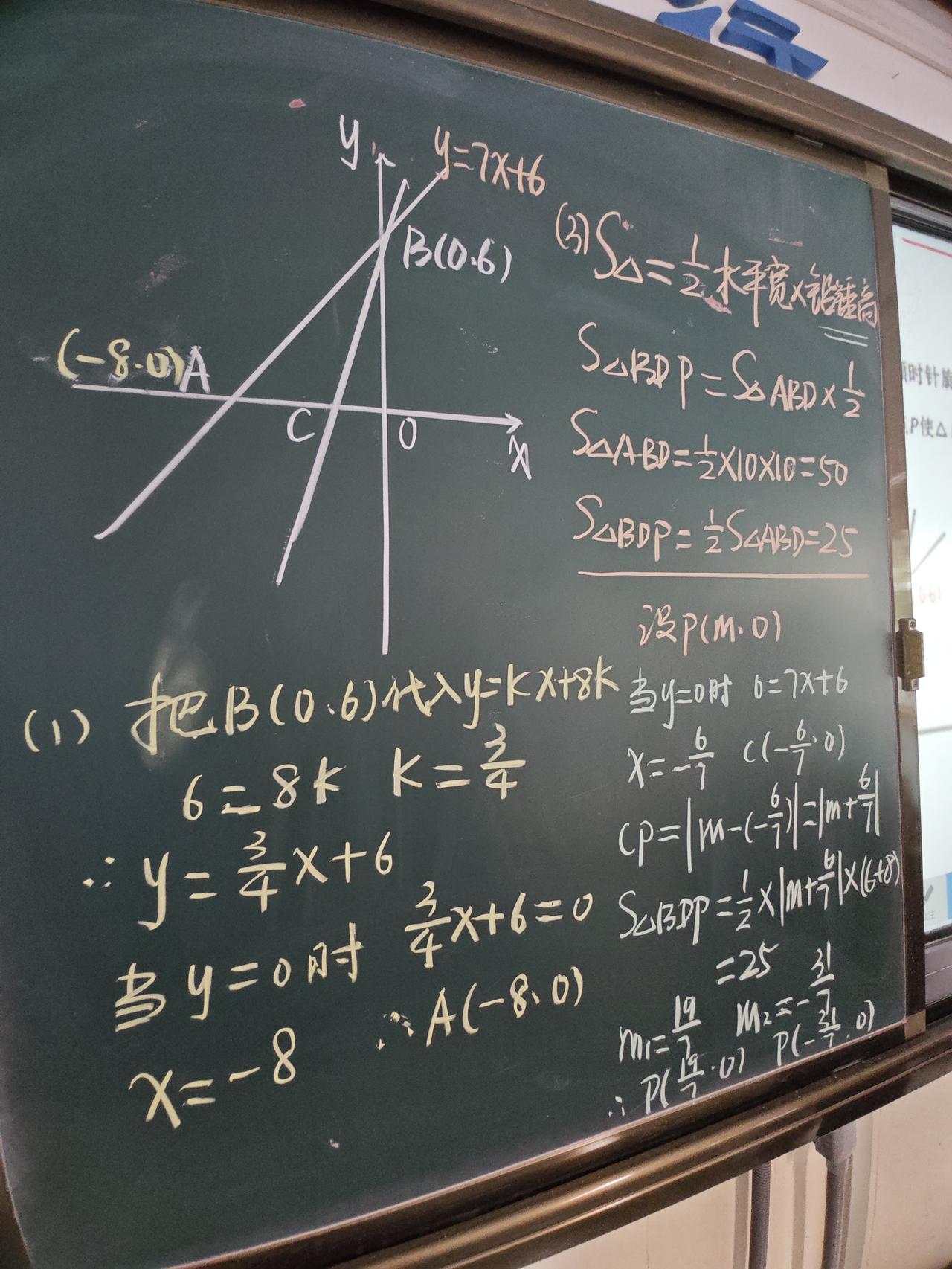

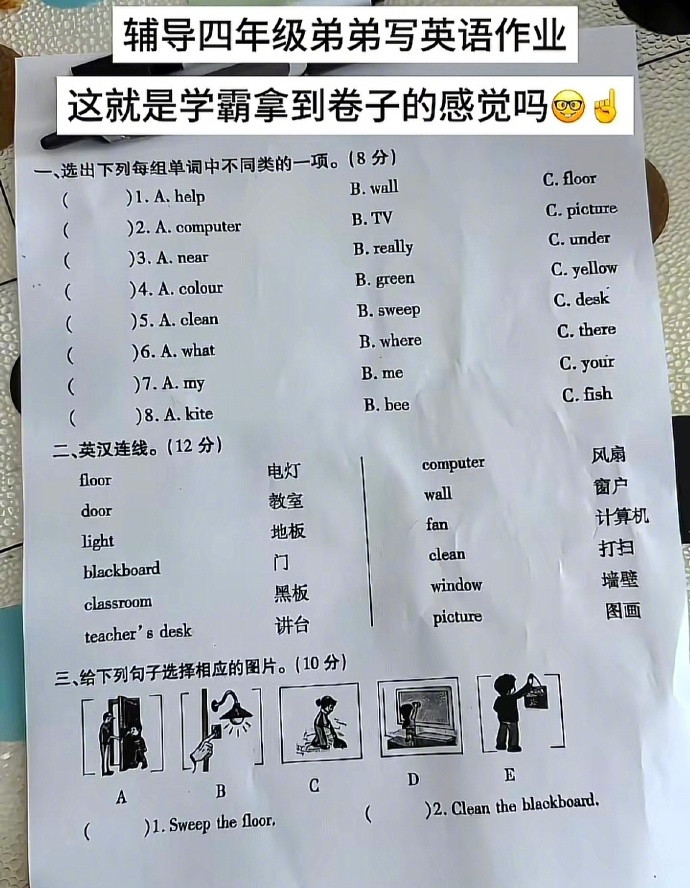

李亚栋院士降低中学数理难度的建议,本质是呼吁教育回归育人本质——通过减轻过度拔高带来的内耗,为兴趣和创造力留出生长空间。这一观点直击当前基础教育痛点:当数学物理沦为“筛选工具”而非“思维训练”,多数学生陷入“学不会-厌学-被迫补课”的恶性循环。 这种异化从小学就已开始。比如经典的“牛吃草”问题,本可用方程轻松解决,却非要让小学生用算术“巧算”,美其名曰锻炼思维,实则制造无意义的解题技巧内卷。这种人为拔高难度的做法,除了筛选出“早熟”的孩子,对大多数学生而言,只是徒增挫败感。 争议的核心实为高考单一评价体系与多元人才培养的矛盾。更可行的路径或许是“分层设计”:在确保基础数理素养的前提下,建立“必修基础课+选修进阶课+特长培养项目”的弹性体系。同时借鉴德国职业教育经验,让擅长技能实践的学生也能获得社会认可的发展路径。 教育的终极目标不是用同一把尺子测量所有人,而是让每个孩子找到适合自己的成长节奏。降低基础难度与保留拔高通道并不矛盾,关键在构建多元立体的评价生态——这或许才是李亚栋院士建议未被言明的深层价值。

![真的是这样吗???[思考][思考]](http://image.uczzd.cn/11016907391062164362.jpg?id=0)