“点火伤阴”与“添柴育阴”的智慧:谈温燥与温养的天壤之别!

今天咱们来聊一个肝厥病例。

这患者是位姓额的女士,才二十二岁,年纪很轻。她怎么回事呢?是在除夕夜亥时生产之后,不小心受了寒,落下了浑身的关节疼痛——这在中医里叫产后受寒痹痛。大家知道,产后女性气血亏虚,这时候风寒最容易入侵。

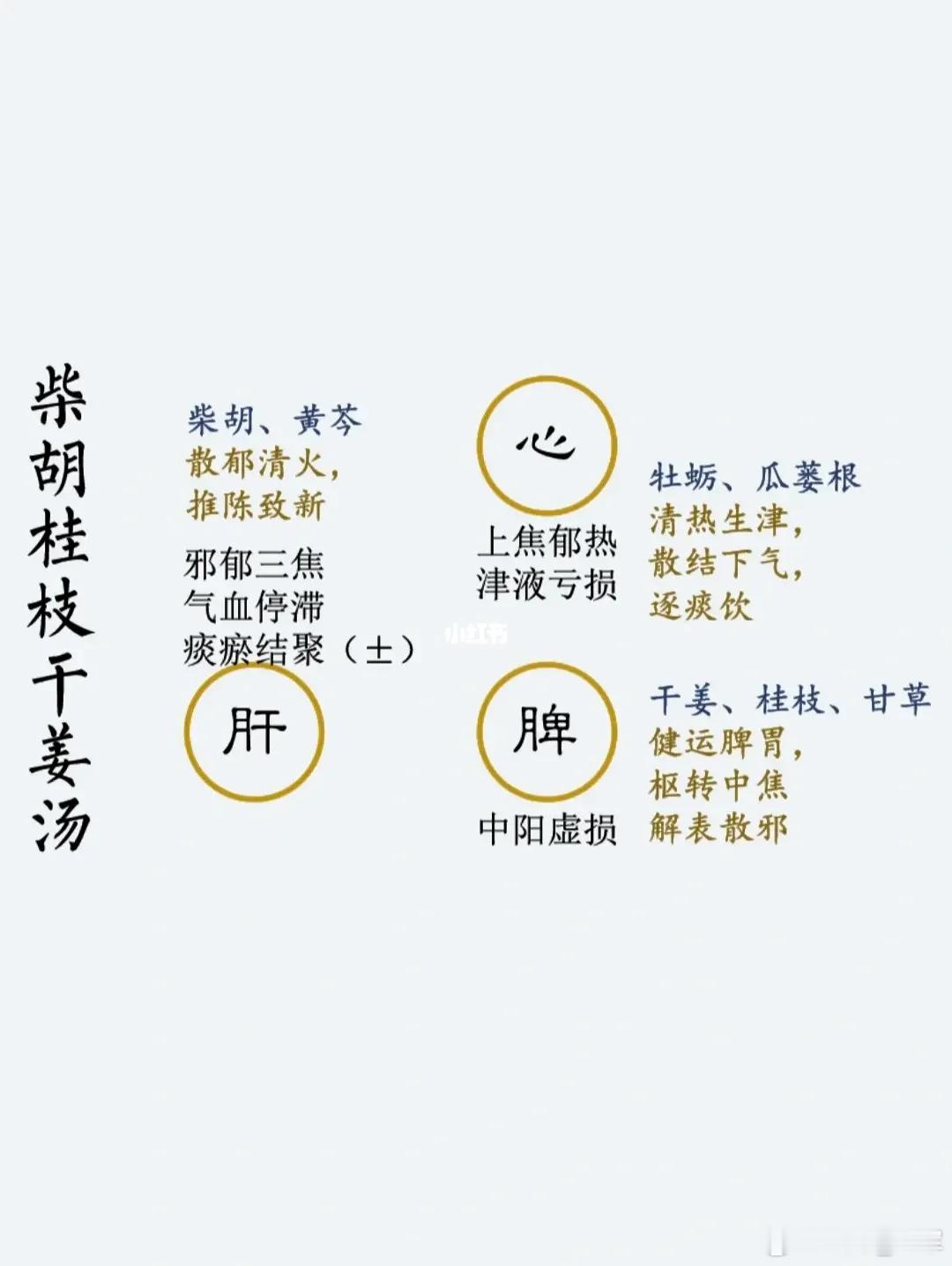

当时接诊的医生一看,这是寒证啊,得用温药。于是就开了桂枝、附子这类大辛大热的药,这类药我们叫温燥之品。她吃了以后,哎,疼痛确实缓解了,效果不错。医生一看有效,就认定了这个方向,觉得她这体质非靠温阳不可。结果呢,桂枝、附子这类药,居然给她用了一年多!

这就出问题了。吴鞠通曾说过:很多医生分不清温燥和温养的区别。温燥的药,像附子、干姜、桂枝,好比是救急的火把。身体有寒邪,用它来驱散,那是可以的,这叫治病;但你长期用它来养生,那就坏了。为什么?因为它只点火,不添柴。

我打个比方:咱们补阳气,有温补和温燥两种路子。温补,好比是往炉子里加好煤块,比如用巴戟天、菟丝子这些药,是慢慢滋养你身体的阳气根基;而温燥呢,是直接拿火把在空炉子里烧,温度一下子上来了,可炉子里没燃料啊,烧一会儿就只剩灰了,还把炉壁烧得干裂。

再拿炖汤比喻:羊肉是温补的,是往汤里加肉,是添物质基础;而往里加花椒、干姜,那是调味点火,是助阳升温。你要是一锅清水只放花椒大料,烧开了也只是短暂的热气,没法真正滋养人。

这位女士的问题就出在这儿:产后本来就血虚,阴液不足,再被温燥药烧了一年多,好比炉子里水烧干了,柴也烧尽了。结果呢?阴液被耗得差不多,出现了肝厥之证。

肝在中医里是体阴而用阳,意思就是它需要阴血来濡养,才能正常行使功能。现在阴液亏到底了,肝阳失去制约,就往上冲,形成了肝风。她表现出的症状非常典型:

1. 巅顶头痛:痛到不能忍。头巅顶是肝经和督脉交会的地方,肝阳上冲,就堵在这儿了。

2. 畏明:怕光怕到极端。窗帘缝里透进一点豆大的光,她就受不了,必须全黑才能安静。这说明她阴液枯竭,阳气无所依附,像裸奔在外,所以连一点光这种阳的象征都受不了。

3. 一日厥去四五次:就是昏厥,肝风挟痰上扰清窍,神志都不清了。

我来看时,脉象是弦细数,按之无力。弦是肝象,细是阴亏,数是虚火,按之无力说明本质是虚证。这是危急重症,阴竭风动,再不止住,就要脱了。

我用的方子,是大名鼎鼎的大定风珠。这个方子不治病邪,是专门救阴的。思路就是:赶紧往炉子里加水,加浓稠的、能滋养的物质,把虚飘的阳气拉回来,这叫潜阳育阴。

组成:生地黄、麦冬、麻仁、阿胶、鸡子黄、生龟板、生鳖甲、生牡蛎、白芍、炙甘草、海参、鲍鱼。

大队养阴药:生地黄、麦冬、麻仁——增液润燥;

血肉有情之品:阿胶、鸡子黄——填补真阴;

介类潜阳药:生龟板、生鳖甲、生牡蛎——质地沉重,把上浮的阳气拉下来;

扶正调中:白芍柔肝,炙甘草和中;

海洋补品:海参、鲍鱼——用这些血肉有情之品来填补精髓。

特别是鸡子黄的用法,很讲究:药煎好后,冲入生鸡蛋黄搅匀。这叫混元液,最能滋养心肾之阴。过去老人冲鸡蛋花喝,也是类似的道理。

服药过程也很见功夫:

初服只是微见小效,说明阴亏太甚,如旱地降雨,先润表层;

后来加鲍鱼片,继续填补;

到初三,厥止、头痛减,是风势渐平;

但初四出现上热下寒,左汗右无的怪象,我认为是阴阳不相接续,气血道路不通。我果断减量加青蒿,让体内郁伏的热邪透发出来,令其复厥。果然当夜又厥了二三次,这不是病情加重,而是正气鼓动,把邪气推出来的瞑眩反应。之后恢复原方,继续填补,人就渐渐不怕光,直至痊愈。

最后以专翕大生膏收功,用大量厚味药材,长期调补,把身体的物质基础彻底补回来。

从这个案例中,大家一定要明白:

1,温燥不可久用。附子、桂枝是良将,但不是良民。能攻病,不能养生。

2,阴阳互根。阳气的生发,必须建立在阴液的基础上。阴没了,阳也就飘了,人就会出现各种风象。

3,治病要分明层次。这位女士先是寒痹,后是阴虚风动,证型完全变了。前医却固守旧方,差点酿成大祸。

所以咱们平时调理,也要学会判断自己是真的阳气不足,还是阴亏造成的虚火。如果是后者,盲目温阳就等于火上浇油。多看舌象:舌红少苔,脉细数的,多半要养阴;舌淡苔白,脉沉弱的,才考虑温阳。方向对了,养生才能事半功倍。

好了,这个医案咱们就讲到这儿。希望大家能记住吴鞠通那句话:温燥与温养不同,可以治病,不可以养生。用药如用兵,方向比努力更重要。