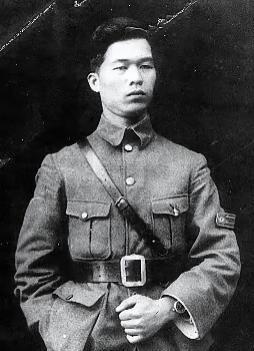

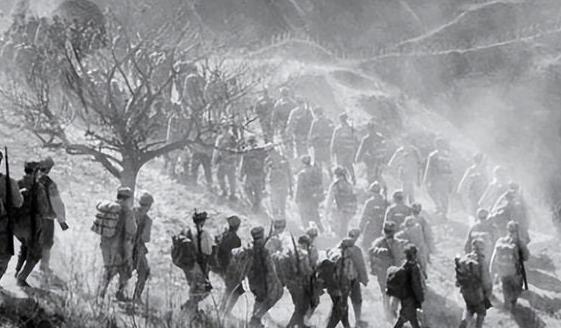

1950年顾祝同跑到台湾后,他的死对头陈诚就上报蒋介石,说:“顾总长德高望重,应该让他回到大陆主持大局(收拾残局)!”[无辜笑] 当时的大陆局势已经明朗,解放军控制了除西南部分地区外的全部国土,让顾祝同此时返回,几乎等同于自投罗网,陈诚深知这一点,蒋介石也心知肚明。 陈诚和顾祝同的过节由来已久,陈诚掌控着国民党内势力庞大的“土木系”,是蒋介石最信任的嫡系将领,而顾祝同虽然也出身黄埔,但长期被视为何应钦的人。 何应钦和陈诚之间的明争暗斗持续了十几年,在大陆时期地盘大、位置多,矛盾还能暂时掩盖,退到台湾后情况完全不同了。 整个岛屿就那么大,能分配的职位屈指可数,陈诚此时掌握着台湾的军政大权,自然想把潜在竞争对手排挤出核心圈,提议让顾祝同“回大陆”,正是他借机铲除异己的手段。 顾祝同能在国民党内部存活这么久,绝非偶然,在派系斗争激烈、人事变动频繁的环境里,他从黄埔时期一路做到高层,靠的是一套独特的生存哲学。 他的核心策略只有一条,绝对服从蒋介石,在所有重大决策上,顾祝同从不与蒋介石对抗,甚至主动把决定权上交,这种姿态让他在多次政治风波中全身而退。 1947年的孟良崮战役就是个典型案例,那次战役中顾祝同名义上是徐州总司令,但蒋介石越过他直接指挥张灵甫的整编74师,顾祝同对此毫无异议完全配合。 战役失败后前线指挥汤恩伯被撤职,陈诚也被停职反省,唯独顾祝同没受什么影响,继续担任原职,原因很简单,蒋介石需要的不是能干的将领,而是听话的下属。 面对陈诚的这次算计,蒋介石的处理很微妙,他没有直接否决提议,而是把球踢给了顾祝同,让他自己决定去还是不去,或者推荐其他人选。 这个处理方式既给了陈诚面子,又给了顾祝同台阶,顾祝同立刻明白了蒋的意思,迅速推荐了另一个人选,时任陆军副总司令汤尧。 汤尧在西南地区还有一些残部,推荐他“回去”在名义上说得过去,更重要的是这个人选既满足了程序要求,又不会触动任何人的利益。 结果正如预料,汤尧返回大陆后很快被俘,彻底退出了政治舞台,而顾祝同不仅躲过一劫,后来还升任“国防部长”,在台湾权力核心圈继续待了多年。 这场看似凶险的权力较量,最终以顾祝同的全身而退收场,陈诚虽然占据优势地位,却没能达到目的,整个过程中真正掌控局面的始终是蒋介石。 类似的内斗在国民党高层从未停止,从大陆到台湾,派系之间的明争暗斗消耗了大量精力,当权者忙着相互算计,却忽视了真正需要解决的问题。 这种内耗带来的后果是显而易见的,一个组织如果把主要精力用在内部斗争上,必然会逐渐失去活力和竞争力,国民党在大陆的失败,内部分裂是重要原因之一。 顾祝同的生存智慧确实让他个人获益,但这种完全依附于最高权力的方式,对整个集团来说并非好事,它强化了人身依附关系,弱化了制度和规则的作用。 历史已经翻篇,但这些往事仍然值得回味,它提醒我们一个健康的组织需要的不是权谋高手,而是有效的制度和共同的目标,当内斗成为常态,衰败也就不远了。 网友们议论纷纷: “国民党内部这种内斗传统真是根深蒂固,都败退台湾了还在争权夺利,难怪会输掉大陆。” “陈诚这一手借刀杀人玩得真狠,明明知道回去就是送死,还说得那么冠冕堂皇。” “顾祝同能混成‘不倒翁’确实有一套,关键时刻总能找到垫背的,汤尧也太惨了……” “老蒋才是真正的高手,既不得罪陈诚,又保住顾祝同,还找到替死鬼,权谋玩得透啊。” “说白了就是派系斗争害死人,明明大势已去,还忙着内斗,这样的团队不垮才怪。” “历史真是惊人的相似,看看现在某些单位的办公室政治,简直和当年国民党一模一样。” 大家觉得,如果当时顾祝同真的被派回大陆,历史会有不同的走向吗? 官方信源:中国第二历史档案馆