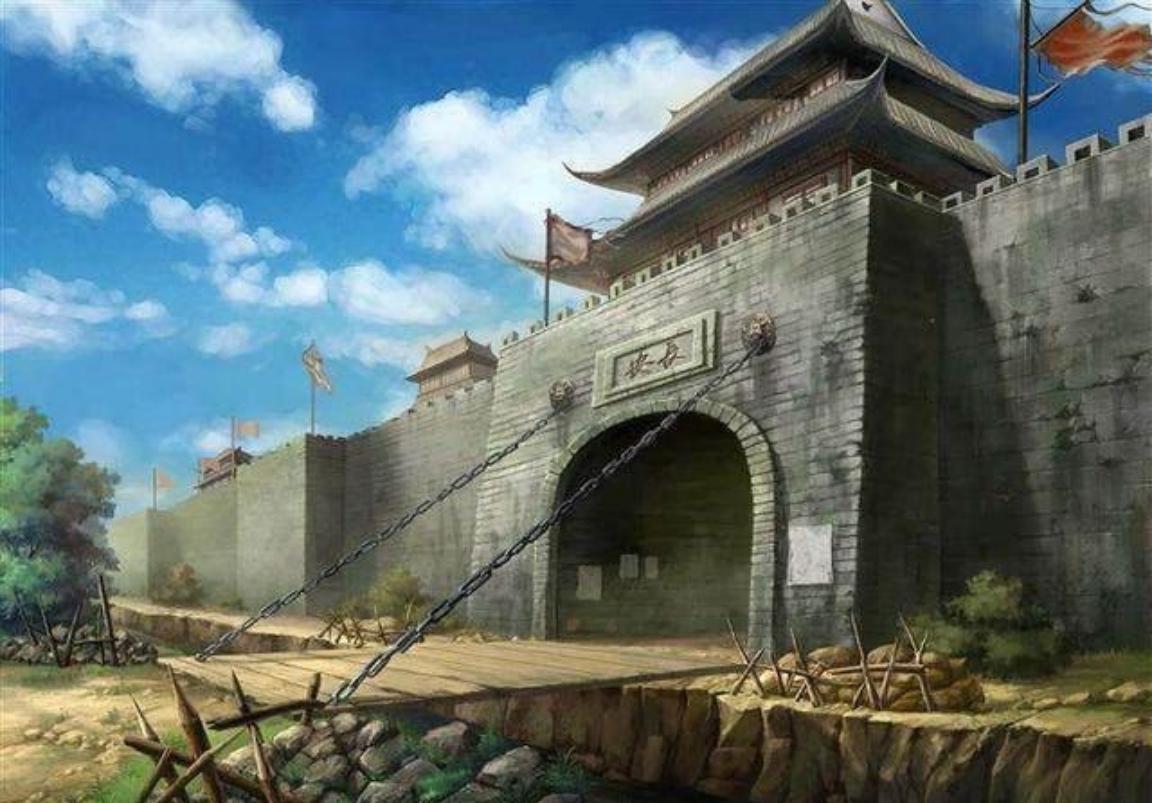

古代城门为何朝里开,不会很容易被敌军攻破?不得不服古人的智慧 、 边关烽火熊熊,敌军铁骑直扑城下,撞车轰鸣声中,城门岿然不动。这扇看似普通的门,为何偏偏设计成向里开?它藏着怎样的防线玄机,让一代代守军化险为夷? 从春秋战国那会儿起,华夏大地就没少打仗。秦汉时候,匈奴人南下劫掠,边塞城墙上箭痕累累。唐宋年间,安史之乱、金兵南侵,城池一次次成了战场主场。明清边关,倭寇扰边,蒙古余部时不时来捣乱。这些年头,城门就是咽喉要道,一开一合间,关乎成千上万条性命。古人建城,可不是拍脑袋决定的,每一处设计都得经得起实战检验。城墙高筑,壕沟环绕,门洞狭窄,只够车马单行。门板厚实,铁钉密布,轴心深埋墙体。这样的格局,历经王朝更迭,从中原到边疆,全都一个样。为什么不往外开呢?往外开听着稳当,敌军撞不进,可古人偏选了向里开。这里面学问大着呢,得从守城实打实的需要说起。 冷兵器时代,敌军攻城多靠撞车或人力猛推。城门要是向外开,守军得从里面拉住门扇,手臂使劲拽,力气有限,门重如山,容易吃亏。向里开就好办了,士兵用身体或石木顶住门板,借地面的摩擦力,整个身子往前压,就能扛住千斤之力。敌方再怎么撞,门缝里漏风都难,守军稳如泰山。汉代边塞遗迹里,这种门制随处可见,帮着挡住了多少次匈奴铁蹄。宋金交锋时,燕云城池凭这设计,守军少费许多气力,转而专心射箭还击。想想看,空间也省了,门洞本就窄,往外开得占城外地儿,敌军还能顺势堆障碍。向里开,门板紧贴墙内,防守空间全在自家地盘上。古人这点小算盘,打得精明,合情合理。 再来说关门这关键一步。敌军来势汹汹,哨兵一报警,守军得赶紧封门。要是门向外开,士兵非得出城外拉绳合扇,等于把自个儿扔到箭雨里。弓手瞄准,石弹飞来,关门的几个人一倒,门户大开,城池就完了。向里开多好,士兵藏门后伸手拽缆,门扇自转合拢,敌箭砸在外头,伤不着人。唐代安史乱中,长安城门就靠这法子,守卒安全撤回箭楼,继续监视敌情。金兵围汴京那阵,城门向里开启,帮着挡住了第一波箭潮。平时城门敞开,百姓进出方便,战时一拉即合,节奏全在守军手里。 还有求援这事儿,不能少说。城池被围,断了外联,古人没无线电,得派信使溜出去搬救兵。夜里敌哨松懈,守军挑黑灯瞎火时开门放人。要是门向外开,敌军门外扔石头堆土,士兵清障碍时就暴露了,求援路子堵死,全城成瓮中捉鳖。向里开呢?士兵从内推开窄缝,信使钻出,身后赶紧合上,主动权牢牢攥手里。明代戚继光抗倭,东南城池就用这招,信使夜奔数百里,援军及时赶到,战局翻盘。这样的门制,确保城内不孤立,内外呼应。 这些设计,听着简单,背后是古人反复琢磨的智慧。春秋战国起,城邑制度化,秦统一后郡县制推广,城门规范跟上。汉武帝河西筑防,唐太宗贞观之治,城池布局更讲究。宋明清沿袭,边关要塞全套用。为什么经得起时间考验?因为它合乎实际,防患于未然。敌军撞不进,士兵少伤亡,求援有门路,一环扣一环,逻辑严丝合缝。搁现在看,这不光是军事小窍门,更是先贤对国土的深沉守护。