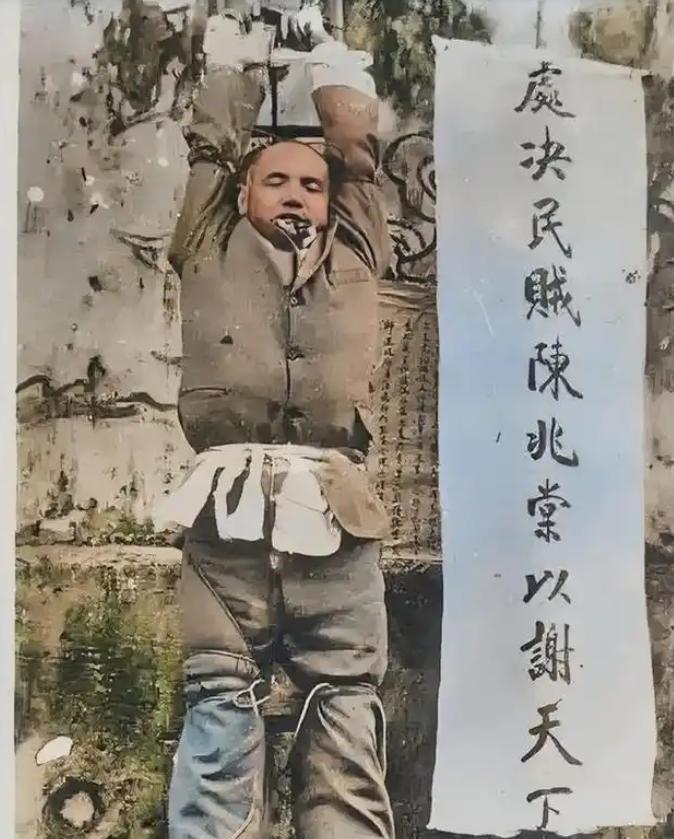

1911年,潮州知府陈兆棠被五花大绑押上刑场时,嘴里突然被塞进一把干粪,他挣扎着吐出秽物,朝革命军怒吼:"死就死,哪能拿钱帮助你们谋反?” 最后却又留下意味深长的12个字。 陈兆棠最早在四川威远县做知县。 那地方盗贼成灾,案子堆成山。 陈兆棠一上任就大刀阔斧处理积案,很快把县里的治安搞得井井有条。 当他调走时,老百姓依依不舍,拉着他的车一直送了五十多里地,很多人都哭了。 他还自掏腰包修书院,支持地方教育,这些事在当时地方志里都有记载。 之后他被派去大邑县,那里治安更糟。 陈兆棠采取“文治、法治、武治”一起上,既抓教育,也搞法治,还训练民团。 他的办法见效很快,没多久抢劫盗窃的事就大为减少。 再后来,他又去了崇庆州。 那地方每年盗案都上千起,陈兆棠到任后,采取重罚重奖的方式,严打盗匪,自己生活却一贯节俭。 离任后,治安马上又滑坡,百姓这才觉得陈兆棠其实挺管用。 不过,他的狠手段也给他带来了不少麻烦。 杀盗匪太多,在百姓和文人圈里都成了“酷吏”的代名词。 有人说他五年杀了三百多盗匪,甚至给儿子提亲都被吓跑了。 就连老师王闿运都写诗劝他别再这么狠。 汪精卫也曾批评他,说这种官员太过了,容易让人心寒。 但要说陈兆棠为人,其实很清廉。 做官多年,家里一直很穷,甚至连迁家的路费都拿不出来。 后来跟着岑春煊去了广东,带兵打仗。 按规矩新官要交两千两银子“统费”,他死活不肯收,还立了“不要钱、不徇私、不任性”三不原则。 他带兵非常能打,屡建战功,军队里威信很高。 虽然铁面无私得罪了不少人,但在动荡年代,这样的官员其实很难得。 像陈兆棠这种一板一眼、说一不二的官员,虽然短期内能把局面稳住,但时间久了,百姓就有怨言。 特别是在潮州做知府时,治安虽然好了,名声却越来越差,老百姓甚至恨他入骨。 到1911年武昌起义爆发,形势急转直下。 很多官员不是逃跑就是投降,陈兆棠却坚持留下,继续组织防守。 革命军攻城时,他还在调兵遣将,最后府衙被攻破,他才被抓住。 革命军说只要交十万银元就能保命,他直接拒绝,说“死就死,哪能拿钱帮助你们谋反?” 最后,被当众五花大绑,塞了干粪,十三枪毙命。 死前还说了那句“不死于君,不死于国,死于因果”。 陈兆棠的结局其实很有代表性。 他是那种老派官员,骨子里有理想、有底线,但面对大变局,个人能力再强也扭不过大势。 他一生清廉能干,既不贪钱也不徇私,但因为社会变革,最后还是被推上了风口浪尖。 杀盗匪救了百姓,也成了自己的罪名。 革命党人视他为死敌,百姓对他又怕又恨。 他的死,既是一个时代结束的象征,也让人看清了动荡年代下个人命运的无奈。 陈兆棠虽然因为“嗜杀”出名,结局极惨,但他的清廉和刚正、对地方的治理能力,在清末那个大乱的年代,其实很难得。 他的故事也让我们明白,历史人物很难用简单的好坏去评价,每个人都在自己的时代做着力所能及的事。 陈兆棠的命运,是个人选择和时代潮流共同作用的结果。 参考:《清史稿》