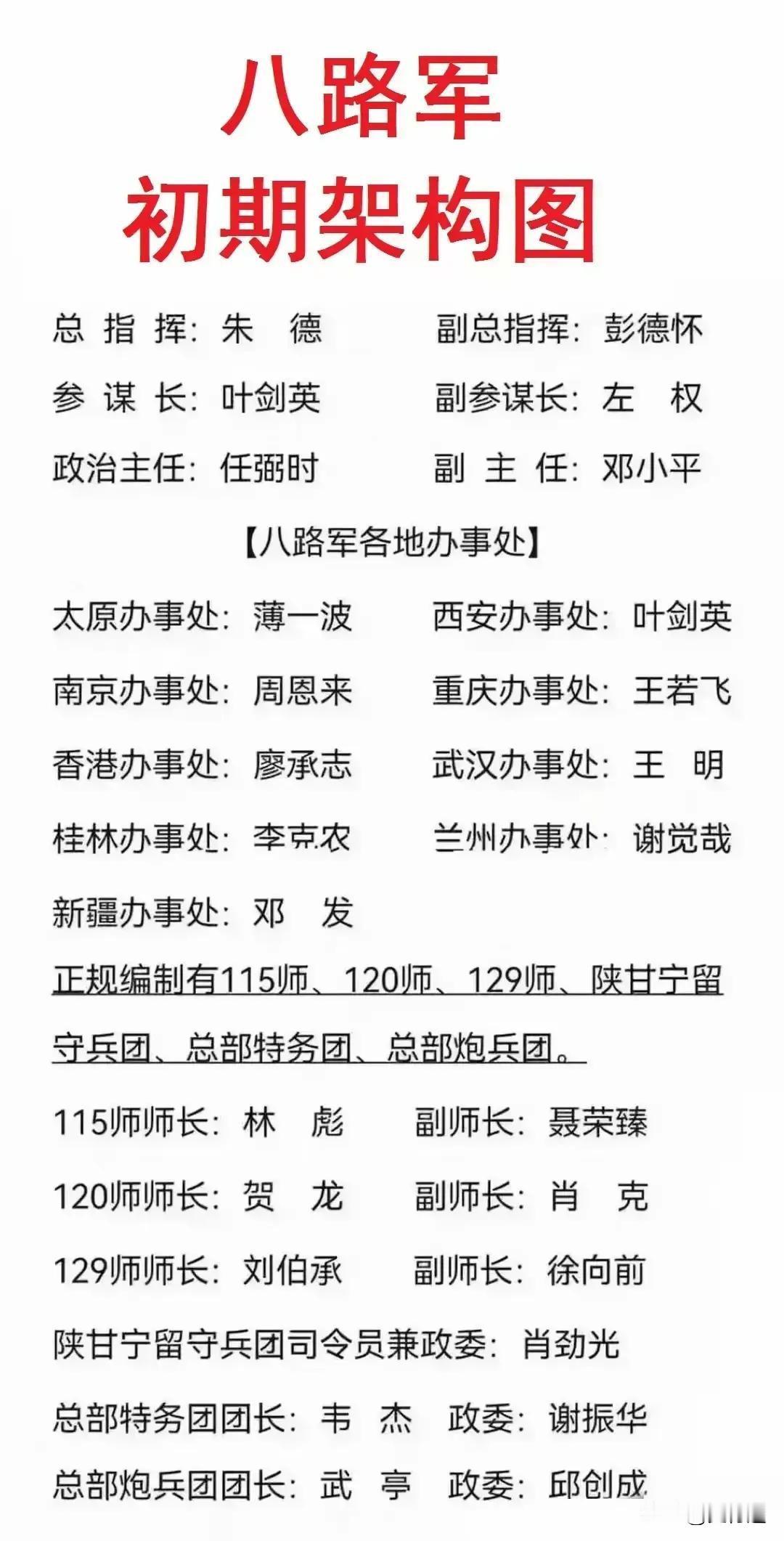

这就是八路军初期架构图,朱德和彭德怀从一开始就是领军人物 西安事变的硝烟刚散,全国的局势像被人推开了一条缝。 1936年冬天那场兵谏,等于把僵死的局面敲出了裂口。国共关系在一夜之间从敌对转到试探,中共中央紧接着提出了“五项要求、四项保证”,开出了合作的条件。 纸面上的话看似平静,背后却带着沉甸甸的意味:这是底线,也是邀请。 1937年开春,周恩来、博古、叶剑英这些熟面孔一次次出现在西安、南京、庐山。 车马辗转,衣衫没几天是干的,整日都在会谈和等待中耗掉。 谈判桌上的气氛,不是握手言欢,而是针尖对麦芒。 共产党坚持红军保持一路军的架子,朱德与彭德怀分任正副总司令,师旅建制齐全,这样才算有骨有肉。国民党那边则咬死了要缩编,军一级统统取消,只留几个师,人数还要压到一半。话说白了,就是想把这支队伍削成空壳。 僵局延续,国民党甚至提出让毛主席和朱德“出国考察”,不能留在部队。 还打算给红军将领编造一批化名,朱德叫朱蹭陂,彭德怀换成彭特立,刘伯承改作刘百诚,一张电报里密密麻麻写了下去。看似荒唐,其实心思很毒:既然不能完全掌控,就在名义上消解这股力量的锋芒。 谈判气氛冷到极点,周恩来只能一遍遍回去汇报,再揣摩蒋介石的真实盘算。 共产党人心里明白,局势比面子重要。 外敌当头,拖下去只会让机会溜走。中央多次研究,还是决定忍下一口气。编制可以缩,但红军的主心骨不能动。朱德和彭德怀必须坐在最前面,这是不容谈判的底线。 就在这拉锯未定的时候,卢沟桥的枪声打断了一切。 1937年7月7日,日军炮火轰向华北,北平、天津先后失守。国民党原本还能推脱的空间瞬间消失。淞沪会战爆发,国民党军队正面伤亡惨烈,弹尽粮绝的状态逼得蒋介石再无退路。 八月,合作协议终于定案。 1937年8月25日,中共中央革命军事委员会一纸命令发出:红军主力正式改编为国民革命军第八路军,总指挥朱德,副总指挥彭德怀,下辖115师、120师、129师,全军四万六千多人。 当天朱德和彭德怀发表就职通电,宣告这支队伍名义上换了身份,实质上肩上担子更重。 有趣的是,番号的来源并不体面。115、120、129,这些数字原本是东北军的旧号。西安事变后,蒋介石对东北军怀恨在心,把张学良软禁,又撤掉那些番号。 如今重新拨给改编后的红军,多少带点施舍和羞辱的味道。 电报里那些滑稽的化名从来没人用过,可番号却伴随了这支军队整个抗战。后来平型关的山谷里,115师一仗打得日军溃不成军;晋西北的沟壑间,120师开辟起根据地;太行山上,129师一步步扎根。那些冷冰冰的数字,逐渐成为老百姓口中热腾腾的希望。 部队刚刚改编时,还得接受国民党设置的钳制。 最典型的就是政治委员制度的取消。国民党怕共产党做思想工作,所以强行要求废掉这条制度。聂荣臻、关向应、张浩这些原本拟任的政委,被迫换了头衔,有的挂上副师长,有的挂政训处主任。 对于八路军来说,这无异于抽走灵魂。 没有政委,干部和士兵之间的纽带就松动了。可共产党并没有就此屈服,几个月后,等时机一到,政委制度很快恢复。 同一个八月里,洛川会议在窑洞中召开。 那几天,政治局的桌子上摊开地图,大家讨论的不再是虚空的方案,而是怎样打游击战,怎样在敌人后方生根。会议通过了《抗日救国十大纲领》,把“敌后根据地”写进了未来的规划里。 八路军的战略方向由此定下,既要出现在正面战场,也要深入敌后,点燃大片山川。 九月,国民政府军事委员会发布命令,把“八路军”改称“第十八集团军”。名称的变化,在当时意味着承认地位。几天之后,中国共产党发表国共合作宣言,第二天蒋介石在庐山发表谈话。广播里的声音传遍城市与乡村,人们知道了:合作不再是密室里的纸面,而是公开的承诺。 从1936年的西安,到1937年秋天的庐山,半年多的拉锯,数不清的电报和会谈,把这条路铺出来。朱德和彭德怀自始至终站在队伍最前面,他们的名字没有因为一纸荒唐的化名而被掩盖。 后来人记住的,是他们并肩走在队伍最前列的身影,是他们带领部队在平型关、在太行山、在无数山谷里迎风冒雪的脚步声。 那一年秋天的风,吹过洛川的黄土高坡,也吹过庐山的松林。 新组建的部队正要开拔,战士们肩上背着步枪,身上穿着换了标志的军装。 名义上是第十八集团军,百姓口中还是八路军。旗帜在风里猎猎作响,像是预告着一条血与火交织的道路已经展开。

评论列表