【法国承认巴勒斯坦国后陷“升旗”争议,市政厅在法律与道义间拉锯】

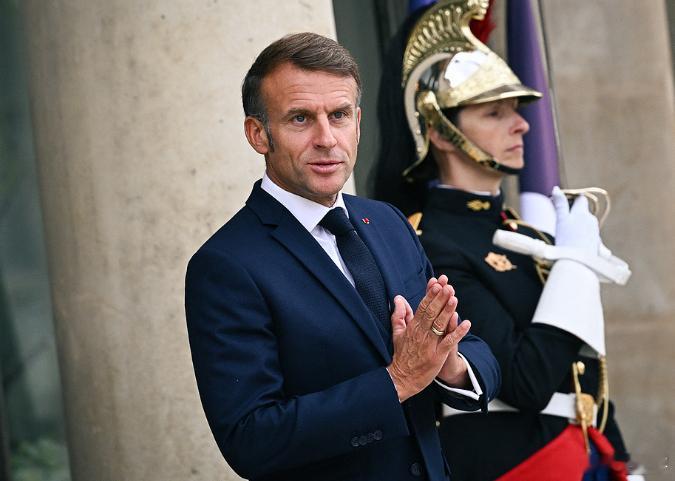

法国街头的国旗,似乎比总统的口头承诺更真实。马克龙在联合国大会上宣布承认巴勒斯坦国,一时间,全法国86个市政厅响应号召,升起巴勒斯坦国旗,以示声援。然而,热烈的举动很快遭遇现实冷风——部分市政厅在地方政府启动法律程序后,被迫将旗帜撤下。市长们怒了,这场“承认与撤旗”的闹剧,把法国公共政策的尴尬摆在了阳光下。

南特、楠泰尔、拉库尔讷夫,这些城市的市政厅本意简单明了:向正在受难的巴勒斯坦民众表达支持。楠泰尔市长拉斐尔·亚当直接指出,政府不能一边承认国家,一边又禁止悬挂该国国旗,这是自相矛盾。拉库尔讷夫市长吉尔·普克斯的声音更直白:谈论中立是虚伪的。对比之下,乌克兰国旗可以高挂埃菲尔铁塔、映射巴黎夜空,巴勒斯坦的旗帜却被视作敏感符号,这种“双标”几乎明目张胆。

法国内政部的回应,是典型的官方逻辑:公共建筑不得用作表达政治、宗教或哲学观点的平台。乍一看,这似乎合理,符合法国强调公共服务中立的法律精神。但当内政部强调悬挂巴勒斯坦国旗可能引发公众骚乱时,逻辑就显得摇摆不定——安全与中立,被当作政治工具来运用。律师利昂内尔·克鲁索指出,中立原则并不妨碍市政厅对遭受军事侵略的人民表达声援,这句话道出了法律条文背后的空洞与现实的摩擦。

这场冲突,不仅是旗帜的争执,更是一场价值观的博弈。一边是国家层面的外交宣布,马克龙以联合国演讲的形式承认巴勒斯坦国,向国际社会释放信号;另一边是地方政府与法律条文的约束,市长们在法律与政治之间踟蹰,试图在现实中兑现声援的诚意。结果是象征性的举动被法律程序压制,政治与民意之间的张力被无限放大。

从民意角度看,市政厅升旗是最直接的公共表达,它比外交演讲更贴近街头的真实情感。86个市政厅的响应说明,法国民众对国际正义和人道主义有直观反应,他们希望通过可视化的象征,表达对巴勒斯坦人民的支持。然而,国家机器却用条文和行政命令,将这种情感硬生生拉回框架内。外交承认与内部执行的脱节,使马克龙的“行动力”看起来空洞,而街头的民意成为无声的控诉。

这场事件也暴露出法国在国际事务和国内治理上的矛盾:外交层面高调承认,国内执行却迟缓甚至受阻。马克龙的国际政治意图与公共建筑管理之间的脱节,让承认行为显得像一场表演,而地方市政厅则成为“表演中的演员”,被迫在法律与道义间拉锯。公众看到的,是口头承认与行动之间的巨大反差,这种视觉冲击力,可能比任何演讲更深刻。

同时,这也提醒我们,国际政治的符号意义,往往在国内政策执行中遇到现实阻力。旗帜不仅是纸和布,它承载的是情感、价值观、历史与现实的交汇。法国承认巴勒斯坦,但法律条文和内政部干预,将象征意义拆解成了法律条款的碎片。在这个过程中,民众的情感被行政程序冷却,外交宣言的温度被制度逻辑拉低。

最终,撤旗与升旗的冲突,不只是法律争议,而是法国社会在价值观、政治意愿与现实制度之间的张力。城市市政厅的旗帜,短暂升起又被迫降下,如同现实对理想的反复提醒:国际声援需要制度空间,口头承认也需要落地措施,而民意的真实呼声,往往比纸面声明更有力量。

当我们回望南特、楠泰尔和拉库尔讷夫的市政厅,会发现这不仅是旗帜之争,更是民意与制度、外交与现实的碰撞。马克龙的承认是一种政治宣言,但街头的旗帜告诉世界:真正的支持,不在演讲台上,而在每一个希望通过行动表达正义的人心中。