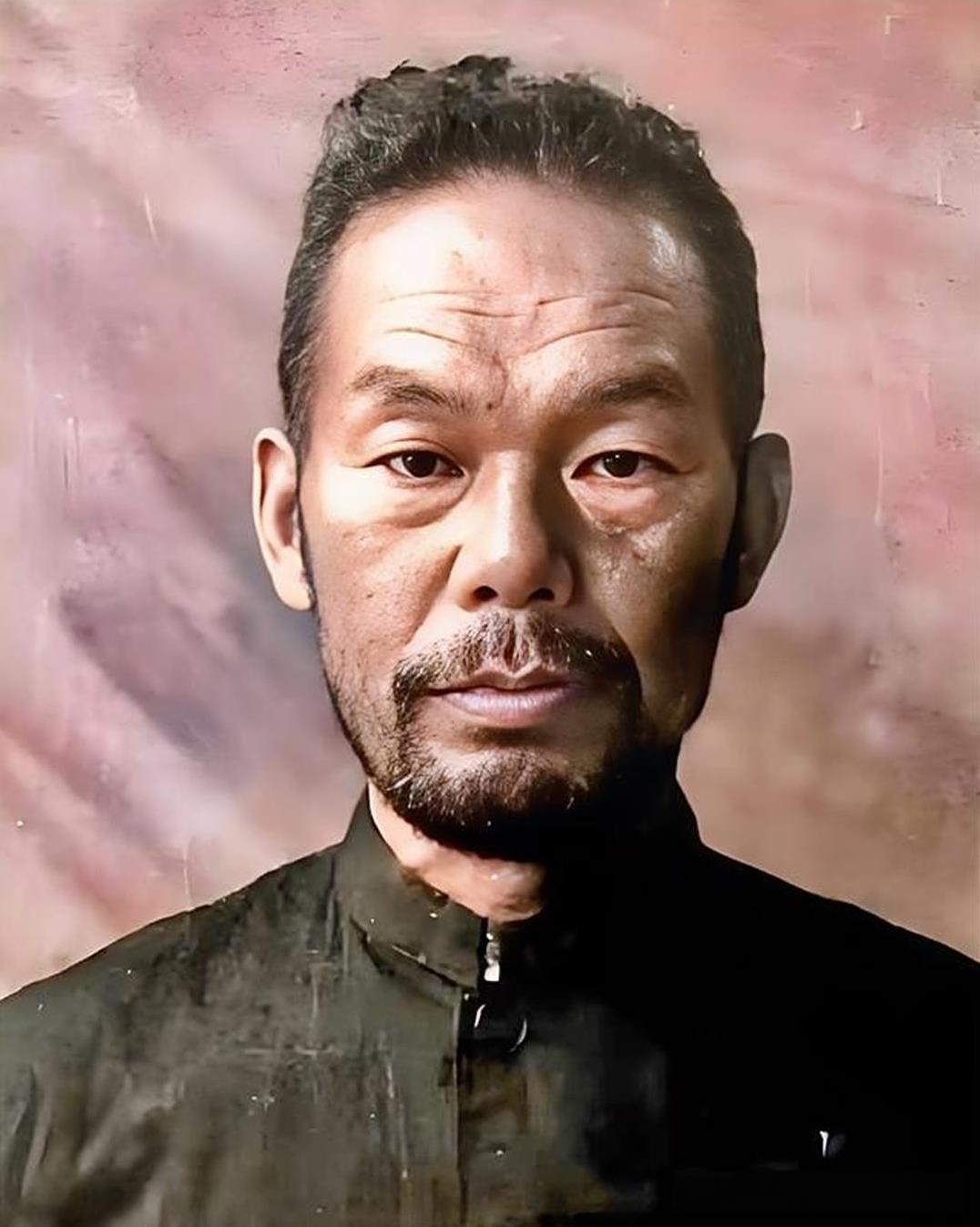

1948年,一个日本人冒充中国人并加入解放军,在辽沈战役中屡次立功,还参加了抗美援朝,但是没过多久,他的身份就暴露了…… 2021 年 6 月,东京医院的病床上,88 岁的砂原惠气息微弱,却死死攥着一个褪色的布包。子女凑近才看清,包里是一撮早已干燥的黑土。 这是 1948 年辽宁北镇县土改时,村民塞给他的 “念想”。弥留之际,他反复念叨着 “北镇”“白桦林”“张荣清”,直到说出 “骨灰分两半” 的遗愿,才缓缓松开手。 这撮黑土,成了串联他一生选择的关键信物,也揭开了他从日本少年 “砂原惠” 到中国战士 “张荣清” 的跨越国界的人生。 时间回到 1955 年 3 月,牡丹江航校的白桦林里,22 岁的砂原惠蹲在雪地里,双手冻得通红却动作轻柔。他从贴身口袋里掏出两枚军功章。 一枚是辽沈战役的 “侦察英雄” 奖章,一枚是平津战役的 “战斗模范” 奖章,小心翼翼地埋进土里,还特意用白桦树枝做了个不显眼的标记。 当时他刚接到遣返通知,心里满是不舍与不甘:“这些荣誉是‘张荣清’挣来的,是中国给的,不能带回日本。” 埋完奖章,他对着树林深深鞠躬,转身时眼泪落在雪地上,瞬间凝成小冰晶。这一幕,他后来从未对人说起,直到临终前整理旧物,才在日记里写下:“白桦林是它们的家,就像北镇是我的家。” 1950 年冬,朝鲜汉江前线的战壕里,17 岁的 “张荣清”(砂原惠)借着微弱的炮火光芒,在入党申请书上一笔一画地写字。 钢笔没水了,他就用指尖蘸着自己的血继续写,字里行间满是坚定:“我自愿加入中国共产党,为保护中国人民、为朝鲜和平战斗到底。” 当时部队已明确要求日籍人员留在国内,他却偷偷修改了登记表上的国籍信息,跟着三十八军跨过鸭绿江。 汉江阻击战中,全班死守阵地三天三夜,战友一个个倒下,他的后背也被弹片击中,却始终抱着机枪不放。 被抬下火线时,他怀里除了染血的入党申请书,还有那个装着黑土的布包,他说:“有这包土在,就像乡亲们在身边,我不能退。” 而这一切的起点,要追溯到 1945 年辽宁北镇县的农村。12 岁的砂原惠和母亲、妹妹流落至此,父亲病逝、语言不通,一家人连吃饭都成问题。 是村里的王大爷收留了他们,让砂原惠去放牛,还说 “只要肯干活,就有饭吃”;是李婶教他说中国话,把自家孩子的旧衣服改给他穿; 是学堂的先生默许他在窗外听课,还偷偷塞给他识字课本。有一次,砂原惠放牛时摔断了腿,村民们轮流来看他,有人送鸡蛋,有人给草药,王大爷还说:“咱们是一家人,别客气。” 这些温暖,让他在心里悄悄把 “日本福冈” 的籍贯划去,换成了 “辽宁北镇”。 1948 年解放军进村,他看到战士们帮村民挑水、修房子,和当年欺压百姓的日军完全不同,便下定决心:“我要当解放军,保护这些好人。” 1953 年身份暴露后,砂原惠在牡丹江航校的日子,成了他对 “身份认知” 的又一次考验。当时航校有不少日籍技术人员,食堂为他们单独准备了大米饭,而解放军战士吃的是高粱米。 砂原惠看到后,当场拍着桌子质问:“凭什么他们能吃细粮?我们打仗的时候,他们在哪?” 直到政委耐心解释 “这些技术人员是来帮我们建航校、教飞行员的,是朋友不是敌人”; 他才红着脸坐下,后来还主动跟日籍技术人员道歉:“我不该不分青红皂白发脾气,咱们都是为了建设新中国。” 这段经历,让他明白 “中国人” 的身份,不是靠排斥外人界定,而是靠包容与正义传承。 遣返日本后,砂原惠的生活始终围着 “中国” 转。他在福冈开了家小店,却总跟顾客讲东北的故事;他教子女说中国话,把那撮黑土放在客厅最显眼的位置; 从 1972 年中日建交到 2020 年,他往返中日超过三百次,有时是参加日籍解放军老战士聚会,有时是回北镇县看望王大爷的后代,每次都要带些日本的糖果,分给村里的孩子。 2010 年,他组织 “日籍解放军老战士代表团” 访华,特意带着大家去牡丹江航校的白桦林,虽然没找到当年埋的军功章,却对着树林敬了个标准的军礼,那是 “张荣清” 的军礼,也是他对这片土地的致敬。 如今,砂原惠的骨灰一半撒在富士山,一半埋在北镇县的山坡上。埋骨灰时,子女按照他的遗愿,把那撮黑土也一起埋了进去。 北镇县的乡亲们在山坡上立了块小木牌,上面写着 “张荣清(砂原惠)之墓”,旁边刻着他常说的 “血管里是日本血,心里装着中国魂”。 信息来源: 人民中国杂志社《血与心—日籍解放军战士原惠的传奇人生》 解放军出版社《中国人民解放军第四野战战史》 新星出版社纪实漫画《血与心》 中日友好协会《日籍老战士访华实录》