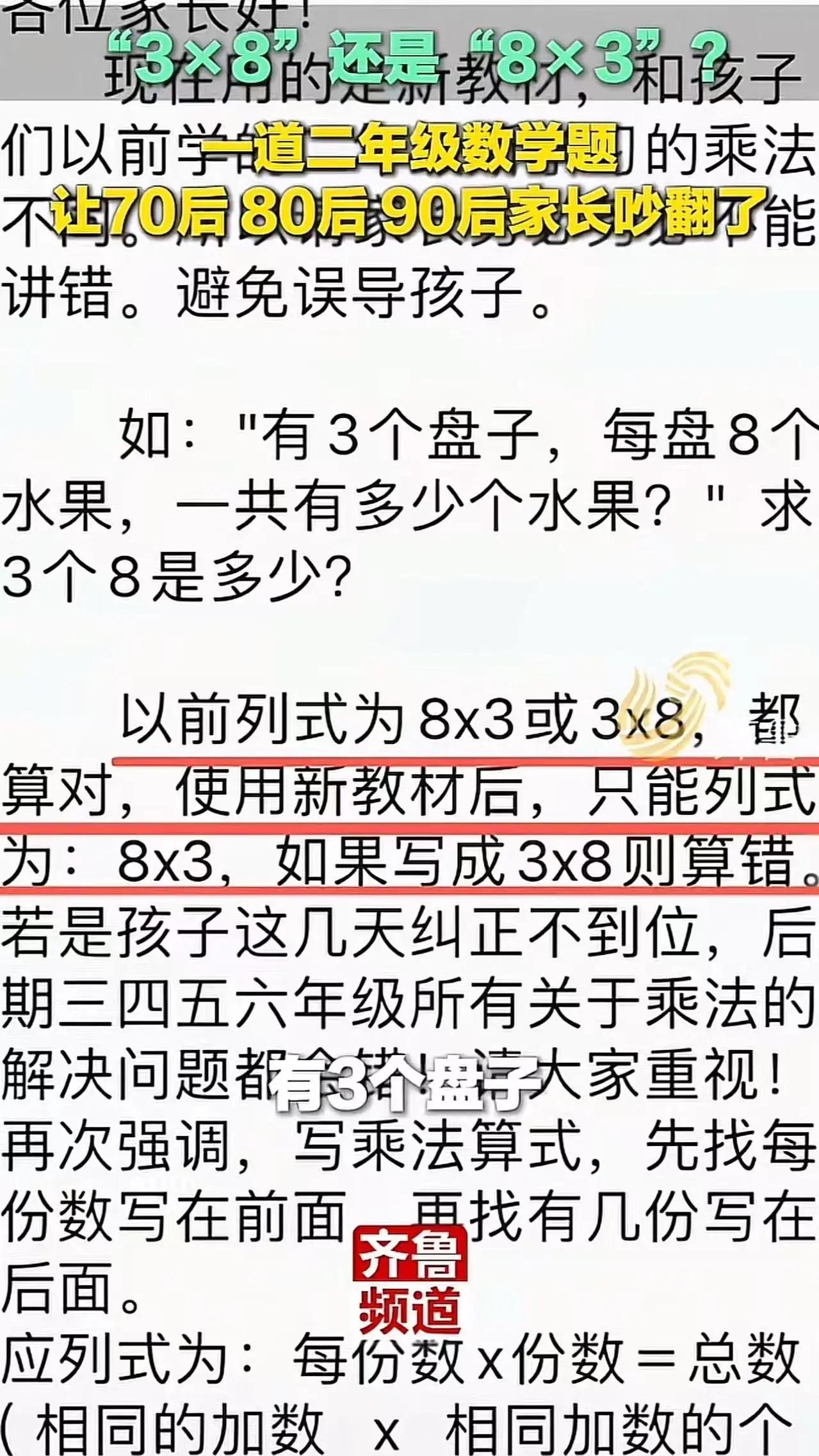

最近,一道小学二年级的数学题让70后、80后、90后的家长吵翻了!到底是3×8还是8×3?家长:“我们小的时候没问题,教老大的时候也没问题,教老二为什么却不行了? 这道看似简单的数学题,竟然引发了“世纪大争论”。70后、80后、90后家长们纷纷在朋友圈、家长群里激烈“辩论”,有人觉得这是“考验记忆力”的问题,有人则觉得这是“教育观念”的差异,更有人开始反思:我们到底是在教孩子数学,还是在教自己认知的“固有印象”? 其实,这背后折射出的是一个深层次的社会现象——我们在快速变化的时代中,如何适应新教育、新思维?为什么曾经的“数学无难事”在新一代孩子身上变得如此“复杂”? 很多家长回忆起自己小时候,学数学是一件“简单明了”的事情。记忆中的乘法表、口诀、题海战术,似乎都变成了“标配”。那时的我们,似乎没有“为什么要这样做”的疑问,只知道“按部就班”就能拿高分。而如今,面对同样的题目,孩子们的“错觉”却变得如此“复杂”。 为什么会这样?答案其实很简单——教育的本质在变。过去的教育强调“记忆”和“重复”,而现在更注重“理解”和“创新”。这就像是从“填鸭式”到“启发式”的转变。我们习惯用过去的经验去衡量现在的教育,却忽略了孩子们正在经历的“认知蜕变”。 更深层次地看,这也是一场“认知的冲突”。我们习惯了用“我小时候的标准”去衡量孩子的学习,但事实上,孩子们的思维方式、学习习惯都在发生变化。比如,这道题“3×8”和“8×3”,在数学上是等价的,但在某些人的认知里,可能更习惯于“左乘右”或者“右乘左”的思维方式。 这就像是我们在用老眼光看新世界,难免会觉得“不适应”。其实,这反映出的是我们对“变化”的恐惧。我们担心,孩子的成长会偏离我们熟悉的轨迹,甚至害怕被“时代抛弃”。但如果换个角度想,这正是孩子们在用自己的方式探索世界——他们在用不同的“视角”理解问题。 而我们作为家长,最需要做的不是“指责”或者“抱怨”,而是要学会“换位思考”。理解孩子们的思维方式,尊重他们的学习节奏,给予他们更多的理解和支持。毕竟,教育的最终目的,不是让孩子成为“复制粘贴”的机器,而是让他们拥有独立思考的能力。 这场关于“3×8还是8×3”的争论,或许只是冰山一角。它提醒我们:在快速变化的时代,唯一不变的,就是“适应”。我们要学会用新的眼光看待教育,用新的心态去陪伴孩子成长。只有这样,才能在这场“教育变革”中,不被淘汰,也不让孩子迷失。 所以,下次遇到类似的问题,别急着“争个高低”。试着问问自己:我们是不是也在“被教育”?是不是也在不断调整自己的认知?只有当我们学会“与时俱进”,才能真正成为孩子的良师益友,让他们在这个充满变数的世界里,找到属于自己的方向。 这不仅仅是一道数学题,更是一面镜子,映照出我们每个人的成长轨迹。让我们用更开放的心态,迎接每一次挑战,用理解和包容,陪伴孩子走得更远。因为,教育的意义,不在于“答案的对错”,而在于“陪伴的温度”和“思维的宽度”。小学数学思维题 二年级数学