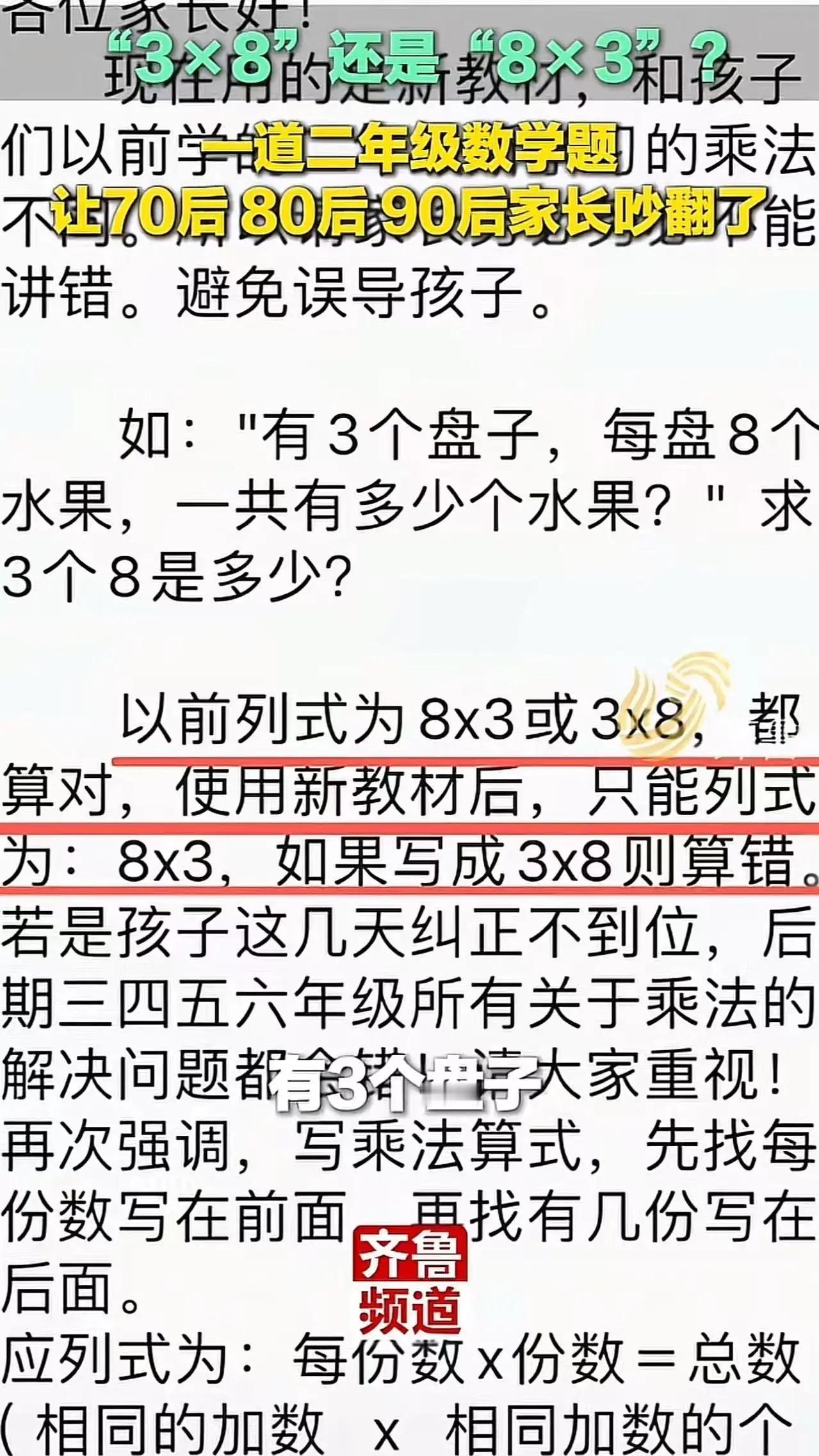

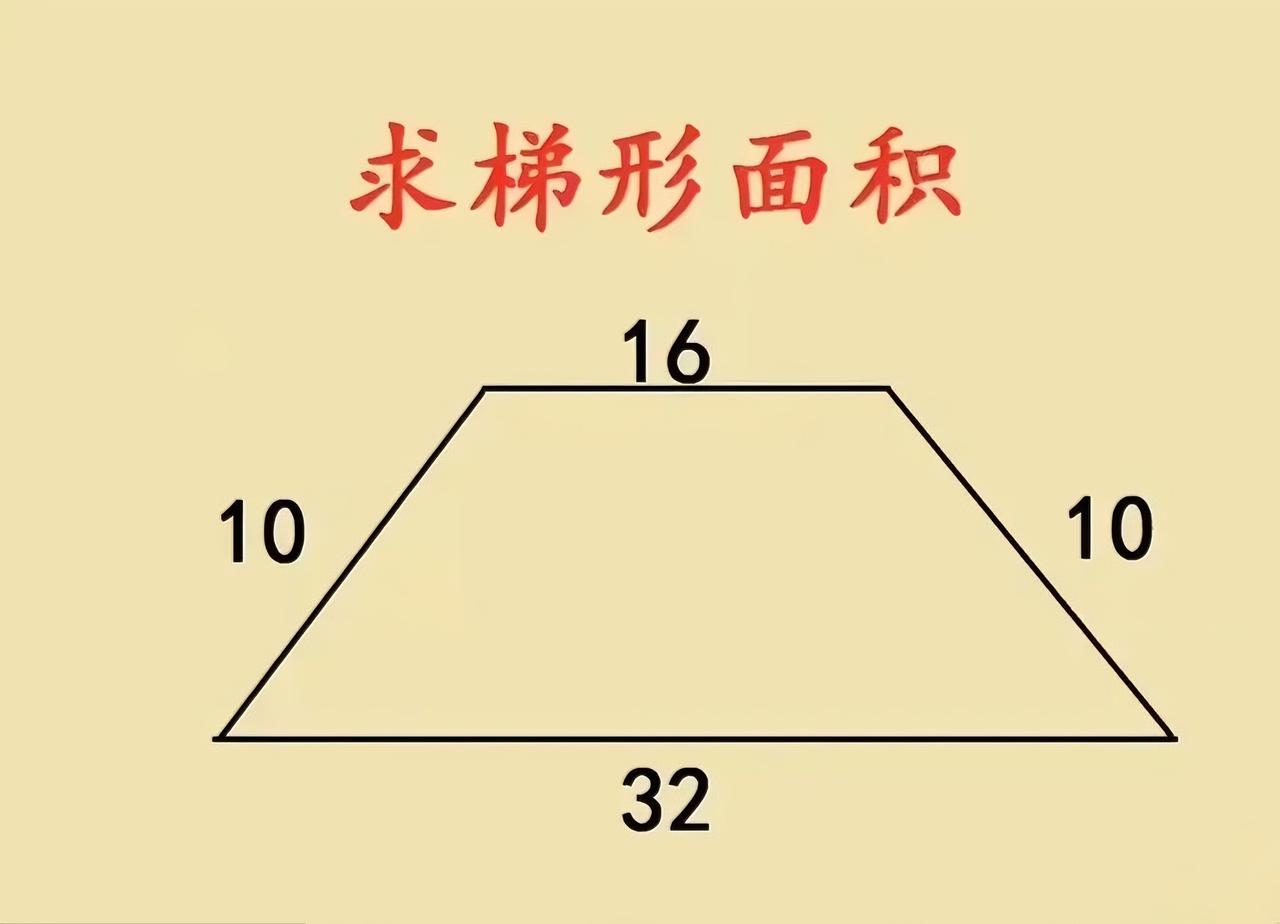

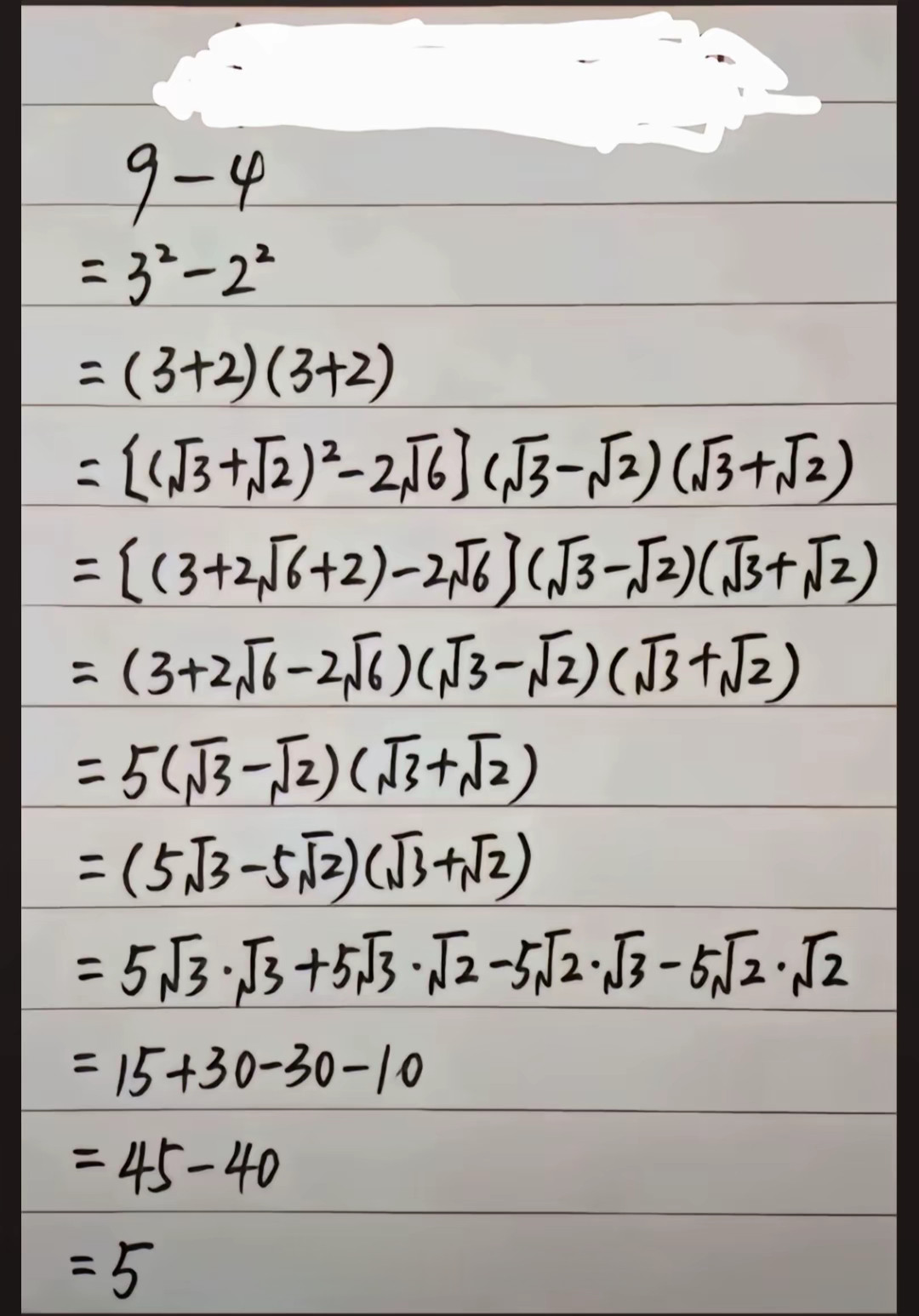

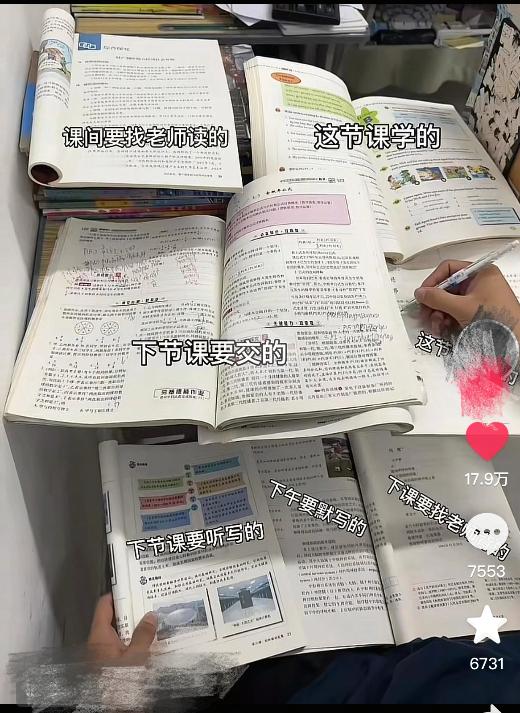

最近,一道小学二年级的数学题在70后、80后、90后的家长中引发了激烈争论!争论焦点在于到底是3×8还是8×3。家长们直呼:“我们小时候学这个没问题,教老大的时候也没问题,怎么教老二就不行了呢?” 这道题实则是一个关乎数学基础与认知习惯的问题,也反映出不同年代、不同教育背景下的学习习惯和思维方式。 为何会出现对“3×8”和“8×3”的不同理解呢? 习惯差异: 小学数学里,乘法的表达方式一般是“乘数 × 被乘数”。像“3×8”表示“3个8”,也就是3个一组,每组8个,总数是24;而“8×3”表示“8个3”,即8个一组,每组3个,总数同样是24。二者结果相同,但表达角度有别。 教育重点: 过去的教学或许更注重“乘数在前,被乘数在后”的习惯,或者说习惯用“几×几”的格式。而如今的教学可能更着重让学生理解“乘法的意义”,即“多少个多少”。 认知习惯的变化: 小学二年级学生刚开始学习乘法时,老师会着重强调“乘法的意义”和“乘法的表达”。不同的表达方式(如“3×8”或“8×3”)对他们的理解和记忆可能会存在差异。 家长的理解差异: 70后、80后、90后的家长在自己的学习过程中,可能习惯了某一种表达方式。在教孩子时,就可能不自觉地用自己熟悉的方式讲解,进而导致理解上出现差异。 总结: 数学上,3×8和8×3的结果相同,都是24。 关键在于表达习惯、理解角度以及教学时强调的内容。 家长觉得“没问题”,可能是因为自己熟悉某种表达方式,但教孩子时,或许需要更耐心地解释两者的关系和意义。 建议: 鼓励孩子理解乘法的“意义”,而非仅仅记住“写法”。 家长可以借助生活中的实例帮助孩子理解,比如“如果有3袋糖果,每袋8颗,一共多少颗?”和“如果有8袋糖果,每袋3颗,一共多少颗?”答案都是24颗。 这样,孩子既能理解“乘法的意义”,也能熟悉不同的表达方式,避免混淆。

花是不言语的疯子

争辩什么,就问一下乘法的交换律是摆设么?

用户35xxx29

现在就是剥夺孩子们自学的可能性[捂脸哭]