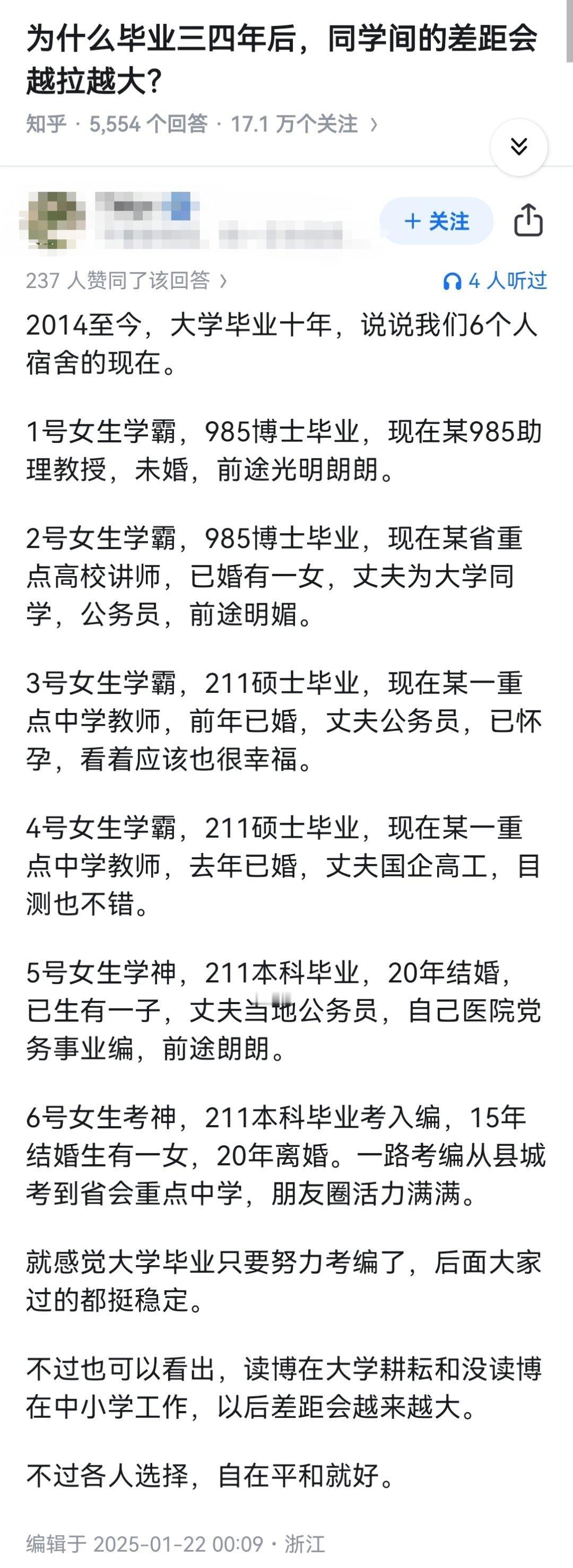

有一个特殊的年轻人群体让人心疼, 他们大学毕业找不到工作, 在家努力复习考公考编考研。 这些大学刚毕业的孩子, 一毕业又被残酷的现实裹挟着。 考公考编大多数也是做分子, 明知没多大希望还要拼搏一番, 心里很迷茫不知出路在何方? 还要时时观察父母那张焦虑的脸。 你看那些清晨图书馆门口排起的长队,保温杯里泡着枸杞,平板电脑里存着真题,这画面几乎成了当代年轻人奋斗的标准像。但仔细想想,这种奋斗背后藏着多少无奈。社会一边喊着"条条大路通罗马",一边把考编上岸塑造成唯一的诺亚方舟。亲戚聚会总要问"考上没",邻居闲聊会议论"谁家孩子吃上皇粮了",这种氛围里,年轻人像被架在火上烤。他们不是真的痴迷体制内工作,而是害怕掉队的声音太刺耳。 我们得承认,这场千军万马过独木桥的竞赛,早就不只是个人能力的较量。某些培训机构把"上岸率"炒成期货,贩卖焦虑的广告贴满地铁站,好像不报班就注定陪跑。家里攒了半辈子的积蓄变成高价保过班的学费,孩子笔尖划过的每道题都带着沉甸甸的愧疚感。有些父母白天在单位忍气吞声,晚上对着孩子欲言又止,那种小心翼翼的期待比直接责难更让人窒息。 其实很多年轻人心里跟明镜似的。公务员系统正在精简机构,事业单位改革浪潮一波接一波,就算真考上了,或许迎来的不是铁饭碗而是瓷饭碗。但为什么还要飞蛾扑火?因为社会给的安全感出口实在太少了。私企的35岁危机像达摩克利斯之剑,创业市场的寒潮年复一年,当所有退路都显得摇摇欲坠时,那条最拥挤的路反而成了心理安慰剂。 更值得深思的是,我们是否过度美化了"稳定"的价值?二十出头本该是试错成本最低的黄金期,现在却被圈禁在题海里反复内耗。有个女孩在面试时被问特长,愣了半天说"会快速蒙题",这种黑色幽默背后是教育资源的巨大浪费。那些适合搞研发的手在机械地抄申论范文,擅长艺术创作的脑子被图形推理题绑架,这种错位比暂时待业更令人惋惜。 当然不能简单批判年轻人的选择。当租房合同永远签不满一年,当加班费永远停留在劳动法条文里,追求稳定简直是生物求生本能。但整个社会需要清醒过来:如果最富活力的年轻群体都把人生希望寄托在规避风险上,创新引擎迟早要熄火。你看那些半夜在自习室揉太阳穴的年轻人,他们缺的不是毅力,而是社会给的多元可能性。 或许该有人拍拍这些孩子的肩膀说,人生不是非黑即白的单选题。杭州那个考公失败后开手工皮具店的男生,现在带着非遗技艺走出国门;成都那个三战考研未果的姑娘,在民宿行业找到了事业新赛道。这些故事很少上热搜,但恰恰提供了另一种生存样本——成功未必是挤进某个系统,而是找到自己与世界的连接方式。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。