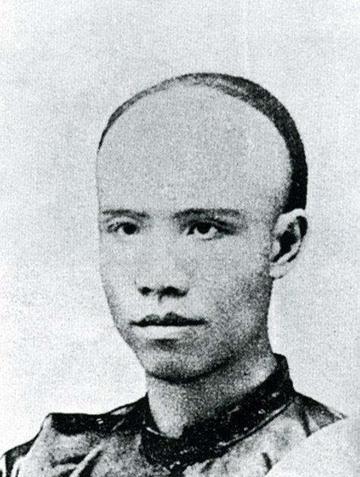

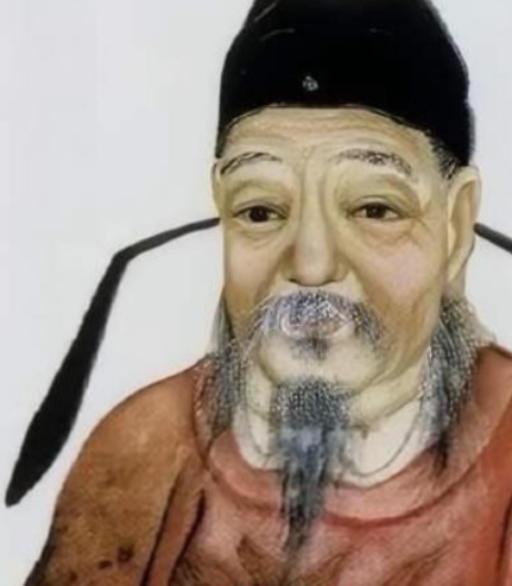

1898年谭嗣同遇害,高官父亲为防儿媳悲痛自杀,用了一个“狠招”。1898年谭嗣同慷慨就义,他的妻子李闰性子贞烈,得知消息就要随丈夫而去,而谭嗣同的父亲一生谨小慎微,谭氏家族在浏阳也获得名门望族的评价。 谭嗣同作为晚清最具思想前瞻性的人物之一,他不仅是变法派的核心人物,更是当时极少数真正愿意以身殉道的知识分子。 他出身湖南浏阳名门,家学渊源深厚,父亲谭继洵曾官至四川按察使,属于清廷中规中矩的官僚体系一员。 谭家在当地虽称不上富甲一方,但却以修身齐家、忠君爱国为家训,颇有声望。谭嗣同自幼聪慧,思想活跃,成年后受康有为、梁启超等人的影响,逐步形成了自己的变法主张。他主张破除旧制,倡导变革,从制度到思想都要来一场彻底的洗牌。 戊戌变法持续不过百日便告失败,慈禧太后重新掌权,光绪帝被幽禁,变法派人士或逃或死。谭嗣同本有机会逃走,尤其是日本驻华使馆曾愿庇护他出境。 但他坚决不走,自知此身难保,却仍坚持留在京城。他认为,变法如果没有人牺牲,就难以唤起国人警醒。他要做那个“死的人”,为变法殉道,为思想开山。这不是一时的冲动,而是深思熟虑后的决绝。 谭嗣同被捕后,在狱中态度坚定,最终被判死刑。1898年9月,他与林旭、杨深秀等六人一同被斩于菜市口,史称“戊戌六君子”。 消息传回湖南,李闰悲恸欲绝。她出身书香门第,性格刚烈,婚后虽与谭嗣同聚少离多,但感情深厚。丈夫为国捐躯,她自然不愿独活。 李闰在听闻丈夫遇害消息后,曾多次表示要殉夫。清代女性的贞烈观念深入人心,尤其在本地名门望族中,忠贞节烈是对女性的最高评价。李闰的反应并不出人意料,却让整个谭家陷入新的痛苦。 谭继洵此时已经辞官归里,虽然一生为官谨慎,但对儿子的死心知肚明。他本非变法派,对谭嗣同的激进主张也多有保留,但儿子为国捐躯,身为父亲,自然悲痛难当。 然而更让他焦虑的,是李闰的生死问题。谭家虽是书香门第,但在地方上仍需维持门风。如果儿媳在丈夫死后再自尽,固然可能被称颂为节妇,但对一个已然伤痕累累的家庭而言,这样的“节烈”实在承受不起。 更重要的是,李闰年纪尚轻,若能活下去,还有未来。如果任由她殉夫,那就是将她的生命白白送掉。 于是,谭继洵做出了一个近乎冷酷的决定:将李闰送回娘家,并切断她与外界的一切联系。 他安排家人用一种近乎软禁的方式,限制了李闰的行动自由,甚至将她的衣物、剪刀、药品等可能造成伤害的物品全部收走。 有人说这是“狠招”,其实更像是一个老人在极端困境中所做出的理性选择。他清楚,李闰不是一时冲动,而是真有殉夫的意志。若要保住她的性命,就必须强制干预,哪怕这会让她对整个家族心生怨怼。 李闰之后的命运也印证了谭继洵的决定的深远意义。她最终没有自尽,虽然终身未再嫁,但在家族的庇护下活了下来。 这个决定在当时并不被所有人理解,甚至有不少人认为谭家“拦了节妇之名”。可如果换个角度看,这未尝不是一种对生命的尊重。 在那个以贞节为荣的年代,谭继洵选择保全儿媳性命,实属不易。他没有被舆论绑架,也没有用传统道德去逼死一个年轻女人,而是以一种实际而冷静的方式,做出了最合适的选择。 从这件事中我们可以看到,晚清的知识分子并非都是空谈理想、脱离现实的书生。像谭嗣同那样,为了信仰甘愿赴死固然令人敬佩;像谭继洵那样,在巨变之中仍能守住底线、保全家人,也同样值得尊敬。 这对父子,虽在理念上南辕北辙,却在关键时刻分别展现了那个时代中国士人的两种担当:一个以死明志,一个以生护人。 而李闰作为女性,也在极端的痛苦中被迫接受了命运的安排,她的沉默和坚韧,或许才是历史中最难被看见、却最值得铭记的部分。 今天回望这一事件,我们也许不必再用“节烈”或“狠招”这样的词去评判当事人的行为。历史应当被理解,而不是被标签化。那是一个风雨飘摇的年代,每一个人的选择背后,都有无法言说的挣扎与痛苦。 素材来源:从此何处闻琴声——纪念谭嗣同诞辰一百六十周年 2025-03-10 10:16·华声在线