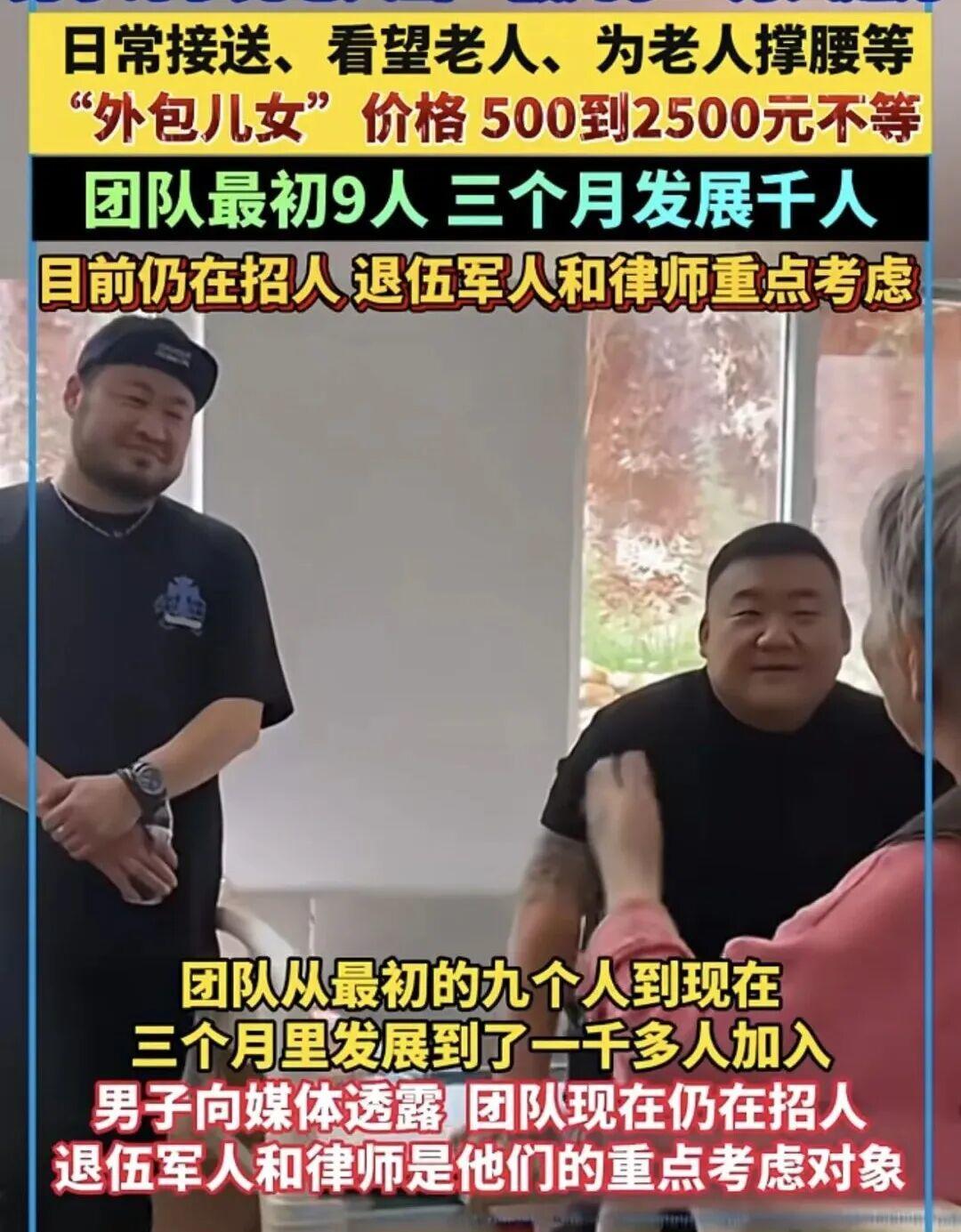

一单500到2500元,月入过万,“外包儿女”火了。 现在三个老人里就有一个独自生活,这样的现实催生了一个新职业——“外包儿女”。 在辽宁大连,一支由退伍军人和律师组成的团队靠着给老人陪诊、调解纠纷、日常陪伴,不少人月收入超过万元。 这个听起来有点新鲜的职业,正在悄悄改变着许多家庭的养老方式。 “外包儿女”的服务清单里藏着不少门道。他们会拎着水果去养老院陪老人聊天,会推着轮椅陪老人去医院挂号缴费,遇到邻里矛盾或者护工服务不到位的情况,还能出面协调解决。 大连的这支团队收费不算低,一次服务从五百到两千五不等,具体看事情的复杂程度。 有意思的是,他们特别愿意招退伍军人和律师,前者能给老人带来安全感,后者在处理纠纷时更专业。 靠着这样的定位,团队从最初的九个人发展到现在上千人,在全国好几个城市都开了分部。 这个职业能火起来,根本上还是因为太多老人身边缺人照应。现在我国六十岁以上的老人已经超过三亿,其中一半以上都是空巢老人,农村有些地方甚至七个老人里就有五个独自生活。 这些老人中,有的儿女在外地打工,一年到头回不来几次;有的是失独老人,连个能商量事的人都没有。 遇到热水器坏了、医保卡丢了这类小事,对年轻人不算啥,对老人来说可能就是天大的难题。 城里和农村的情况还不太一样。像重庆铜梁区这样的地方,已经在推进“一刻钟养老服务圈”,社区里建了养老服务站,能帮老人测健康、搞活动,到明年城乡社区养老服务覆盖率要达到八成。 宁夏也在规划,要让城市社区养老设施覆盖率达到九成,打造“15分钟养老服务圈”。但在很多农村地区,这样的服务还跟不上,老人有需求只能自己想办法。 这也是为什么“外包儿女”的服务在农村地区特别受欢迎,不少在外打工的子女会专门请他们定期去看看家里的老人。 对在外打拼的年轻人来说,“外包儿女”更像是根救命稻草。谁不想父母生病时能陪在身边?可现实是,请假扣工资、来回交通费、耽误工作进度,这些都让很多人进退两难。 有位在深圳打工的湖北姑娘算过一笔账,请“外包儿女”每月去看两次父母,加上处理杂事,一个月花两千多,比自己请假回去划算多了,还能及时解决问题。 这种“花钱买安心”的消费,正在被越来越多的异地子女接受。 不过,这个职业也不是没争议。有人觉得花钱买来的陪伴不真实,担心老人知道后心里更难受。确实,有老人发现陪自己聊天的年轻人是花钱请来的,好几天都不愿说话。 但也有老人看得很开,他们说反正儿女不在身边,有人陪自己说说话、办办事,就算是花钱买的也比没人管强。 这种看法的差异,其实反映了老人们不同的情感需求。 更实际的问题是服务专业性。“外包儿女”大多没受过专业护理训练,陪老人聊聊天、跑个腿还行,真遇到老人突发疾病就很难应对。 今年新实施的住院陪护规定里,已经要求专业陪护人员必须经过系统培训,能处理紧急情况。 这也提醒大家,“外包儿女”更适合处理生活琐事和情感陪伴,真有医疗需求还得找专业机构。 其实“外包儿女”的走红,也暴露了现有养老服务的短板。现在的养老保障更多还是盯着经济补贴和医疗护理,对老人的精神需求关注不够。 社区养老服务站虽然在增加,但很多地方人手不足,服务也比较单一,大多是测血压、搞活动这类常规项目,很难满足老人个性化的需求。 比如有的老人想找人听他讲讲过去的故事,有的希望有人能教他用智能手机,这些需求恰恰成了“外包儿女”的市场机会。 政策层面也在想办法。今年实施的带薪陪护假制度,允许子女在父母住院时请五到十天假,不扣工资。 但很多人反映,这个假在中小民营企业很难落实,要么是老板不批,要么是担心影响工作进度不敢请。 这种政策与现实的差距,让“外包儿女”的存在更有必要,成了政策之外的一种补充。 现在有些地方已经在探索规范这类服务。比如明确服务范围不能包括财产管理,避免出现经济纠纷;要求服务人员参加基础护理培训,掌握急救知识;还鼓励正规家政公司开展这类业务,比零散的个人服务更有保障。 这些尝试能让“外包儿女”这个职业走得更稳。 对老人和子女来说,选择“外包儿女”也要理性。它更适合作为亲情陪伴的补充,而不是替代。平时多打个电话、视频聊聊天,放假时尽量回家看看,这些情感连接是花钱买不来的。 在选择服务时,最好找正规机构,把服务内容、收费标准写清楚,避免后期产生纠纷。 “外包儿女”的出现,说到底是市场对养老需求的灵活回应。它像一面镜子,照出了当下养老服务的缺口,也反映了年轻人的无奈。 随着社区养老服务的完善,也许有一天这类服务会变得不那么必要,但就目前来看,它确实解决了不少家庭的燃眉之急。 你觉得社区养老服务和这类市场化服务能形成互补吗?来评论区聊聊你的看法。