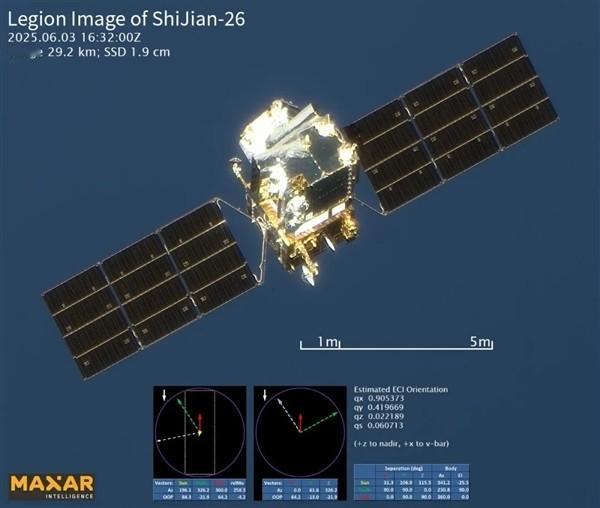

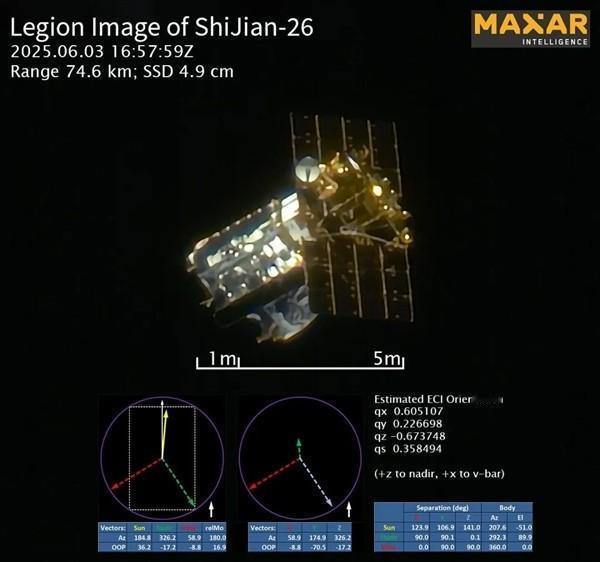

中美最近在太空进行了一次较量,绝对是高手过招,招招致命。美国Maxar卫星在太空拍摄实践二十六号卫星,中国反过来用吉林一号拍摄Maxar 卫星 这件事从一开始就带着一种“对峙感”。 实践二十六号卫星在五月底发射升空,按照官方介绍,它主要是面向国土普查、环境监测等用途的科研卫星。 可刚到轨道没多久,就被美国一家叫Maxar的商业卫星公司盯上了。 Maxar并不陌生,它长期为美国政府和军方提供服务,有过不少对地高精度拍摄的案例,这次他们把镜头对准了中国的卫星,并且把照片大大方方地拿出来给全世界看。 照片显示,他们的卫星在二十九公里的距离外清晰捕捉到了实践二十六号的细节,分辨率能达到厘米级,细到连一些结构部件都能分辨。 这种能力不仅是技术展示,也是一种姿态,传递的信号就是:我能看到你。 中国方面没有多做口头解释,而是用行动作了回应。 九月初,长光卫星公司公布了一组由吉林一号拍下的照片,目标正是当时盯着实践二十六号的那颗WorldView Legion 2卫星。 画面里能看到整颗卫星的主体和展开的太阳能电池板,连边缘的结构都清晰可见。 更让人意外的是,这次拍摄不是一瞬间的抓拍,而是从上午九点半持续到下午一点半,长达四个小时。 要知道,卫星在轨运行速度极快,能持续跟踪并不断输出稳定的照片,本身就是一门硬功夫。 吉林一号给出的回应,不仅让外界看到中国在轨拍摄的实力,也证明了跟踪和保持目标在视野中的能力。 这场隔空的互拍,本质上是太空态势感知的一次较量。 美国展示了近距离高分辨率成像的能力,中国则展示了持久跟踪和稳定捕捉的本领。 表面上看,双方都只是把镜头对准了对方的卫星,但背后的含义不言自明。 这不是单纯的拍照,而是一种战略信号:谁都不愿在轨道上变成“透明人”。 对普通人来说,这画面可能像是两个高手在擂台上互相过招,一个亮出拳法,另一个立马接招,还得还回去,让大家知道彼此都是有底牌的。 从技术上看,美国在成像分辨率上的确走在前列,他们的照片让人惊叹,但中国的回应并不是去比谁拍得更清楚,而是展示了稳定性和连续性,这是一种完全不同的能力。 尤其是在持续四小时追踪目标的情况下,哪怕光照和轨道条件发生变化,依然能保持目标在镜头中,这是对整套卫星姿态控制、预测计算以及成像设备的综合考验,能做到这一点,说明中国的商业卫星体系已经非常成熟。 这一回合过后,外界的解读也不一样。有些人看成是炫技,有些人看成是博弈的信号。 但站在大国竞争的角度,这就是一种“有来有往”的互动。 美国敢公开拿照片,中国也敢拿照片回应。 彼此之间没有直接冲突,但都在释放一种态度:技术上谁也不比谁差多少。 官媒也报道了这次事件,强调这是商业遥感领域的展示,但从舆论来看,人们普遍读懂了背后的潜台词,那就是中国在太空领域已经不再是被动挨打的一方。 其实Maxar和吉林一号本质上都不属于军方体系,但能达到这样的水平,已经让人可以想象背后更高层次的能力。 商业公司都能拿出这种清晰度和稳定性,那更尖端的卫星能做到什么,或许只有当事国自己才清楚。 这样的展示对于普通公众是一种震撼,也让人意识到太空已经不再是单纯探索宇宙的舞台,它早已是国家安全的重要一环。 这场互拍没有火药味,却比很多外交场合更有力量。 它让人看到中国在面对别国窥探时的镇定和底气,也让人看到太空竞争的激烈和微妙。 未来,这样的互动可能会越来越多,双方都不可能停下脚步。 对我们来说,这不光是技术的比拼,更是战略的考验。 谁能掌握更多主动,谁就能在未来太空秩序中占据更有利的位置。 人类进入太空几十年,起初带着浪漫和梦想,而今天多了一层现实的较量。 有人担心这会让太空变成新的对抗前线,但从另一面看,这种“互拍”也是一种平衡的建立。 只要有能力回应,就不会被轻视。对普通人来说,这不只是冷冰冰的卫星数据,而是关乎未来安全和发展的底气。 真正的力量,不是盲目叫嚣,而是能在关键时刻拿出手段,让别人不敢轻视。 有底气的回应,才是真正的安全感。 信息来源: 新华社《吉林一号拍下美国卫星照片引发关注》,2025年9月14日