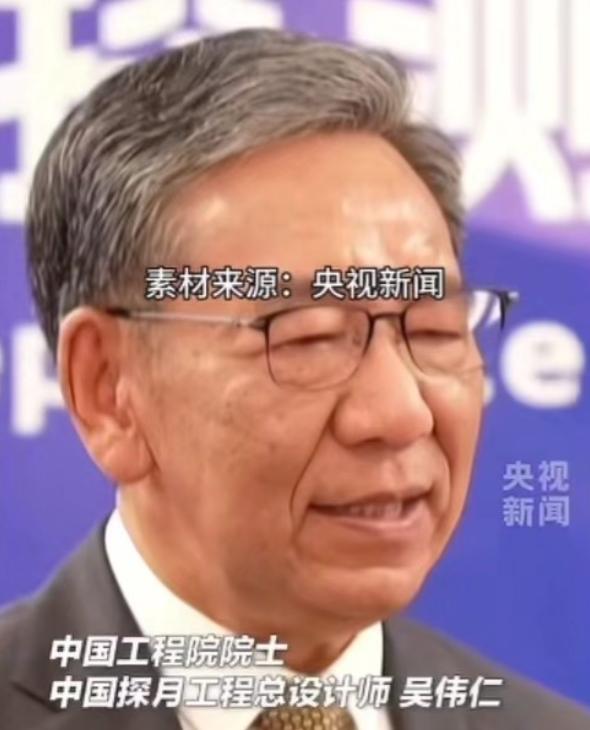

咱们肯定是在月球发现了什么东西,现在已经不满足地球内的对手了,前脚才说东风快递能覆盖全球,后脚就来了个更狠的,在第三届深空探测国际会议上,探月工程总设计师透了底,要对一颗小行星搞动能撞击! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 最近有个消息在网上炸开了锅:在第三届深空探测国际会议上,我们国家的探月工程总设计师直接放话——中国要对一颗小行星搞“动能撞击”。一听这四个字,很多人觉得好像在看科幻大片,什么叫动能撞击?说白了,就是把一枚探测器或者撞击器,直接以极高的速度撞到小行星身上,去改变它的运行轨道。 听起来有点疯狂,但这可不是闹着玩的。这次公布的消息,其实就是“动能撞击演示验证任务”。目的很明确,就是要验证小行星防御方案到底靠不靠谱。 别以为这是随便往天上扔个飞船撞一下,这里面门道很多。过程要分两步走: 第一步,先发射一个探测器,让它飞到目标小行星旁边,贴身观察。这个探测器会把小行星的表面特征、运行轨道、物理状态都摸清楚,就像医生先给病人做个全面体检。 第二步,再放出一个真正的“撞击器”,直接高速冲过去,来一次硬碰硬。通过这次撞击,可以让科学家判断撞击的效果,比如小行星轨道到底偏没偏、能不能实现预想的防御效果。 别看过程好像简单,实际技术难度极高。你想想,目标是一个在太空高速飞行的小行星,我们得先准确算出它的轨道,再精准地把撞击器送过去,这对轨道计算、飞行控制、导航精度都是巨大考验。 所以说,这次任务不是一般的科研实验,而是一场名副其实的“太空实弹演练”。 有人可能会问:没事撞小行星干嘛?小行星招谁惹谁了?其实背后的逻辑很清楚。 大家可能听过“恐龙灭绝”的故事,科学界普遍认为就是因为一颗小行星撞击了地球,才造成了那场生物大灭绝。虽然这种事发生的概率极低,但人类不可能拿地球的命运去赌。所以,提前研究如何防御小行星,就是一份给全人类的“保险”。 而且,这是在为未来练兵。通过这种动能撞击,我们不仅能掌握小天体防御技术,还能积累一整套深空探索的经验,比如高速拦截、轨道调整、多探测器协同,这些技术以后都可能用得上。 再一个,这还是展示实力。以前我们主要是“看”,比如拍照、观测数据,现在要“动手改”,说明我们的航天能力正在升级。能改变小行星轨道,就意味着我们在深空也能有真正的影响力。 中国的航天计划有一个特点,就是很少会夸大。一般不把握十足的事情,是不会拿出来公布的。这次既然公开说要搞动能撞击,说明方案的可行性已经非常高了。 有网友就调侃:以咱们国家的性格,既然敢报出来,那就八成已经有把握。我们干事一贯讲究稳扎稳打,不会搞那种“雷声大雨点小”的噱头。 另外值得一提的是,中国的思路也很特别。比如登月,美国早在几十年前就实现了,但他们一直是在月球正面搞。而我们后来居上,不仅完成了登月,还直接把探测器送到月球背面去,这是前人没做到的。 现在小行星动能撞击也是一样,美国NASA在2021年就做过类似的实验,但我们不会简单照抄,而是会走出自己的路子。等别人反应过来,我们可能已经在另一个方向上实现超越。 很多人提到,美国早在2021年就搞过DART任务,成功撞击了一颗小行星。那中国这次是不是落后了? 其实不然,先做和做得好,这不是一个概念。中国这次动能撞击虽然起步稍晚,但思路不同,目标不同。我们强调的不仅是撞击本身,还要通过整个任务链,带动一系列深空探测和轨道干预的技术突破。 打个比方,美国是第一个走进考场的学生,交了份答卷;中国是第二个进去的,但我们可能写的是另一种解题方法。等成绩出来,谁高谁低,还真不好说。 消息出来后,网友的评论五花八门。有人说:“胸有成竹才会报出来,中国干事就是靠谱。”也有人打趣:“小行星这是招谁惹谁了?”还有人说:“中国航天要当太空修理工了吗?” 玩笑归玩笑,但大多数人还是觉得这是一件特别了不起的事情。从绕月、落月,到采样返回,再到今天的小行星动能撞击,中国航天一步步往前走,每一步都不是重复别人,而是在开辟新的领域。 这种节奏让大家觉得,中国航天已经成了“全能型选手”,不仅能搞科学探测,还能做地球防御。 还有一点,不得不说,这也是国家战略布局的一部分。谁能在深空探索和小天体防御上掌握主动权,谁就有更大的国际影响力。美国当然明白这一点,所以才抢先一步做DART任务。中国现在跟上来,而且走出自己的路线,这会让格局发生变化。 中国要搞小行星动能撞击,不是作秀,也不是噱头,而是实实在在的技术演练。这背后,是中国航天从追赶到超越的路线,是为地球安全提前做准备的担当,也是迈向航天强国的一大步。