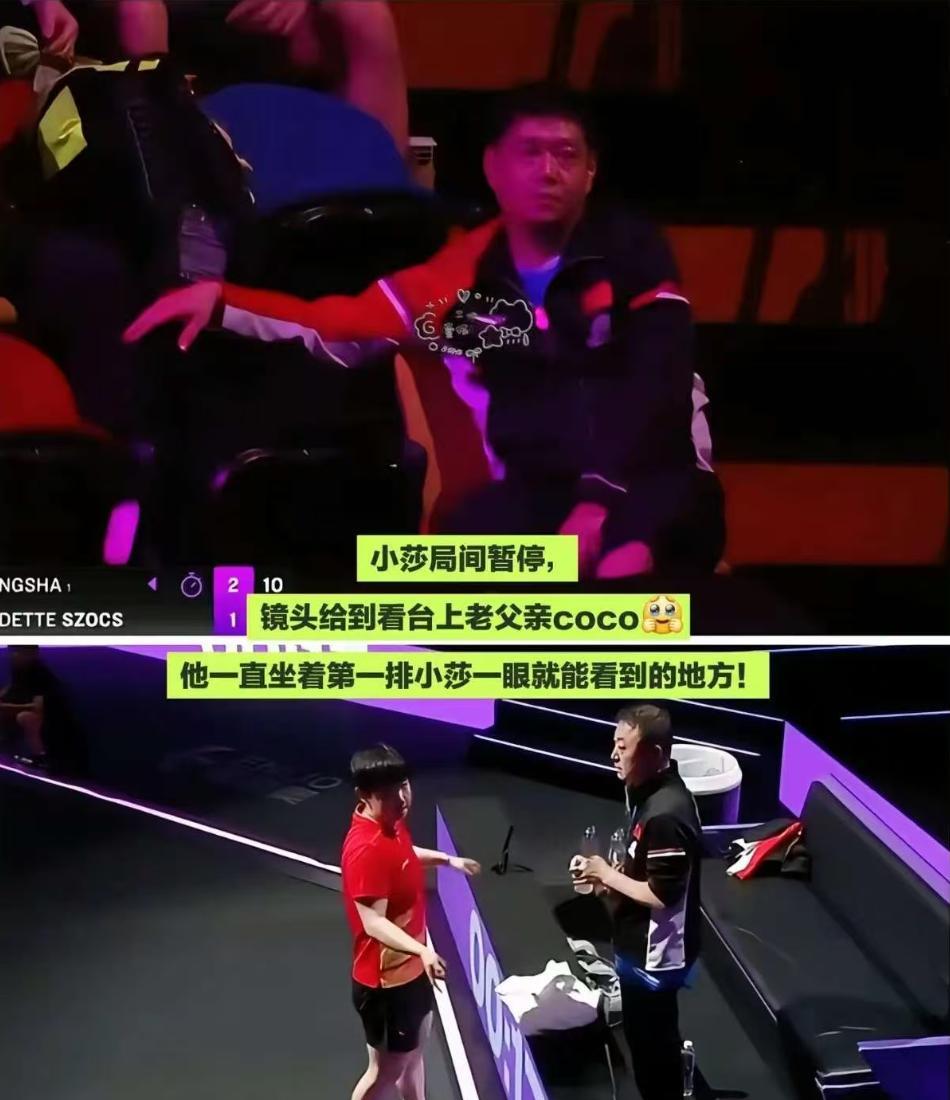

看这个画面,又是感动,又是难受,感动的事邱贻可指导 一直在那第一排坐着观看莎莎的比赛,难受的是这孩子太不容易了,满脸的汗流到脖子上那种画面让人心疼,孩子打比赛挣下的钱大部分都捐款了。 当今社会有几个这样的孩子?好人有好报,祝我们的莎莎在以后的比赛中顺顺利利,平平安安。 邱贻可坐在场边第一排盯着孙颖莎比赛,那种眼神根本不是教练看队员,完全是老父亲盯闺女。孙颖莎脸上汗珠子往脖子里灌,衣领湿透贴背上,他指关节捏得发白也不敢出声干扰,只能等局间休息冲上去递毛巾递水。这师傅带徒弟带出父女情,体育圈里真不多见。 孙颖莎的累是肉眼可见的透支。比赛一场接一场根本没时间休息,每次都是带伤硬扛,胳膊疼到要反复揉搓缓解。邱贻可嘴上说“必须要适应”,心里比谁都疼——他亲眼见过莎莎训练到深夜还加练发球,第二天挂着黑眼圈上场打淘汰赛。运动员吃青春饭的残酷就在这儿,黄金期就这几年,不拼就没了。 捐款这事更显这孩子实诚。比赛挣的钱大半捐出去,这习惯跟她师傅一脉相承。邱贻可常说的“运动员该有社会担当”,莎莎真听到心里去了。像郑钦文捐百万赈灾时说的“能帮多少帮多少”,这群年轻运动员把社会责任刻在骨子里。但咱也得想想,训练比赛已经透支成那样,还要扛慈善大旗,道德绑架的包袱是不是太重了? 体育系统其实该给这些孩子减负。孙颖莎们退赛养伤总上热搜,说明职业运动员保障体系还有漏洞。比赛密度高到影响健康,慈善捐款变成舆论期待,这些隐形压力比对手的扣杀更伤人。总不能指望每个运动员都靠“师傅如父”的私人关系来缓冲制度缺陷吧? 莎莎的感人背后藏着体育产业的残酷性。观众爱看拼搏故事,爱看慈善光环,但很少算过这些代价:童年缺失、家庭分离、伤病缠身。全红婵担心“不跳水了大家还喜欢我吗”,这种焦虑才是运动员的真实心理——价值被绑定在成绩和道德光环上,唯独少了对自己好的权利。 邱贻可摸莎莎头的那瞬间,比任何金牌都珍贵。体育精神不该只有输赢,更该有把人当人看的温度。

评论列表