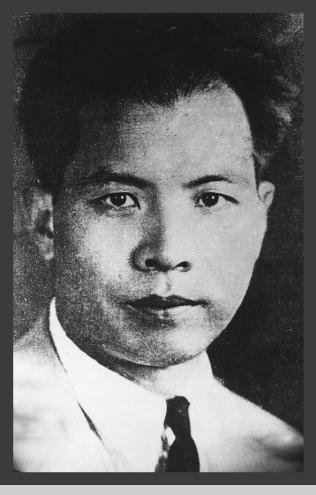

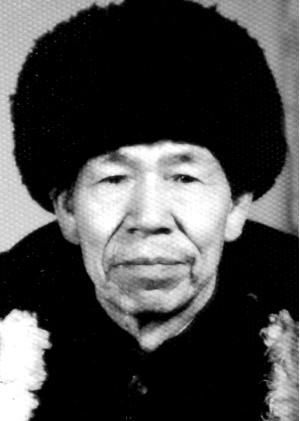

成都解放前17天,四川革命先驱杨伯恺被活埋在通惠门外。他有个女儿,今天的所有中国人都知道她的名字、看过她的作品! 杨伯恺,1894年诞生于四川省营山县骆市乡杨家坝。1919年,他经由吴玉章牵线,以勤工俭学之途远渡重洋,赴法国开启留学之旅。1923年他在法国加入中国共产党,1925年回国后在上海进行反帝爱国宣传。 后来党中央调派他到四川协助吴玉章等在重庆创办中法大学,任教务长。1926年春天,他在家乡建立了营山县第一个中共党组织——中共营山支部,随后又领导成立了四川省第一个由共产党领导的县农会。 1927年3月31日,杨伯恺参加中共重庆地委在打枪坝召开的反帝群众大会时,遭遇军阀血腥屠杀,头部受伤。 此后他与任白戈、沙汀到上海创办辛垦书店,翻译出版了大量理论书籍,并创办《二十世纪杂志》,发表宣传马克思主义的文章。 抗战爆发后,杨伯恺回到四川,在文教界和川军上层从事统战工作。1940年起他开始为《华西日报》撰写社论,1942年受聘为主笔,先后撰文数百篇。曾有朋友劝他把笔锋放柔和些,但他回答:“文章就是我的武器,磨光了还有什么用?” 1944年,杨伯恺参加中国民主同盟,并当选为民盟中央委员和民盟四川省支部宣传部长。 1946年5月,由民盟主办、张澜担任社长的《民众日报》正式创刊。杨伯恺出任总经理兼主笔,周总理为创刊号欣然题词“民主先锋”,彰显了对这份报刊的殷切期许。 该报积极宣传建立民主联合政府的主张,旗帜鲜明反蒋反美,仅出刊两个半月即被迫停刊。杨伯恺再度引领原采编人员创办《青年园地》与《时代文稿》。这两份刊物积极转载新华社言论,同时选登其他报刊的进步文章,在当时发挥了重要的思想传播作用。 1947年6月2日凌晨,国民党特务查抄了杨伯恺住所,将其囚禁在成都将军衙门监狱。 在狱中,他对敌人毫不妥协,严词拒绝写悔过书:“我绝不写一个字,就是马上枪毙我也不写。死怕什么!人生自古谁无死?只是死得要有价值!”1949年12月7日深夜,55岁的杨伯恺与30余位同狱战友被国民党特务活埋于成都通惠门外十二桥。此时距离成都解放仅剩17天。 杨伯恺的长女杨洁1929年出生在这个革命家庭。她刚满三岁时,杨伯恺就为她买了小学语文课本开始识字,她对读书的兴趣从通读《格林童话》《希腊神话》等书籍开始萌芽。 杨洁自幼便对电影满怀热忱。然而,父亲仅允她观赏进步影片,像《大路》《塞上风云》之类。且父亲规定,她每看完一部电影,需详述其中故事,完成后方能开启下一部的观影之旅。这种训练为她后来成为导演打下了坚实的写作基础。 杨洁最终成为全国观众熟悉的知名导演,她最著名的作品当然是86版电视剧《西游记》。作为四川人,杨洁十分眷恋家乡的美景,拍摄《西游记》时曾带着摄制组先后在都江堰、青城山、九寨沟等四川风景区取景。2017年4月15日,杨洁逝世,享年88岁。 杨伯恺及其子女的故事反映了那个时代革命家庭的奉献与传承。杨伯恺为革命理想献出了生命,他的子女们则在各自领域为新中国建设贡献力量。 这种家国情怀和精神传承值得今天我们每个人学习和铭记。成都十二桥烈士墓现在安葬着36位烈士,每位烈士的名字都镌刻在纪念碑上,成为后人缅怀革命先烈的场所。 素材来源:杨伯恺:以笔为刀 传播革命 新华社 2014-01-20 16:09