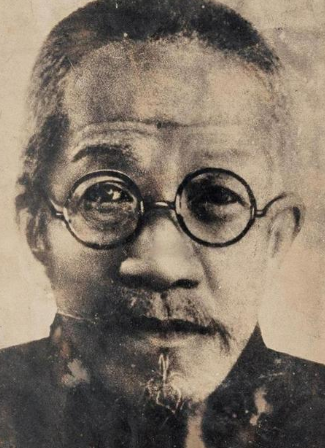

历史上,杭州人民曾砍了苏堤的樱花树! 抗日战争期间,杭州沦陷后,日本人想在精神上也大搞侵略,就砍去了西湖苏堤上的桃花,种了许多樱花。 (阅读前请点个赞,点个关注,主页有更多你喜欢看的内容) 今年春天,西湖苏堤依旧是 "间株杨柳间株桃" 的景致,春风拂过,柳枝依依,桃花灼灼。 这看似寻常的景色里,也藏着一段关乎文化根脉与民族气节的历史。 很多人不知道,这桃花柳树的搭配,是近千年前苏轼定下的规矩,更是杭州人用鲜血守护的文化记忆。 北宋时期,苏轼两度在杭州为官,他带领百姓疏浚西湖,用挖出的淤泥葑草筑成了这条长堤。 《宋史》记载,苏轼 "以葑泥为堤,植杨柳其上",为了保护堤岸,也为了美化景致,他创新性地在堤上间隔种植杨柳与桃树,"西湖景致六吊桥,间株杨柳间株桃" 的说法从此流传开来。 这可不是随便种的,柳树根系发达能固堤防洪,桃树春天开花能悦人心目,既有实用价值又有人文关怀。 从白居易筑白堤到苏轼建苏堤,一代代文人官员,在西湖边种下的不仅是树木,更是一种文化传统。 那些被写入诗文中的桃花,早已成了杭州人生活的一部分,明代高濂在《四时幽赏录》里详细记载了苏堤桃花的美,夕阳下的妩媚、细雨中的烟润,都成了杭州人共同的审美记忆。 但这段美好的记忆,在 1937 年被野蛮打断。 杭州沦陷后,日本人来了个釜底抽薪,把苏堤上的桃树全砍了,改种上了樱花。 这可不是简单的植物替换,背后藏着险恶的文化侵略用心,樱花在日本文化里本有多重含义,早期在《万叶集》中仅作为爱情象征,江户时代才逐渐成为观赏花卉。 但在军国主义语境下,它被彻底歪曲 —— 明治维新后,日军军服绣上樱花徽章,靖国神社遍植樱花,连神风特攻队的战机都画着粉红色樱花,将军人战死美化成 "樱花凋落般壮丽"。 日本有句谚语 "花是樱花美,人是武士好",这种审美被用来鼓吹为天皇献身的狂热。 在苏堤种樱花,就是想用水墨画里的朱砂点,替换成他们的太阳旗颜色,从精神上瓦解中国人的文化认同。 面对这种文化侵略,杭州人没有低头。 中共地下党员郑迈在树范中学当老师时,借着教图画的名义,给学生讲抗日道理,组织大家夜里贴标语。 这些学生把标语刷上浆糊背在背上,假装靠墙休息就完成了张贴,让 "中国人抗日的决心不会变" 的声音传遍沦陷区的街头。 后来郑迈还冒着风险,把进步学生送到天目山抗战根据地,其中就有后来成为黄埔军校学生的李文烈。 这些看似微小的抵抗,正是一个民族不屈精神的体现。 在那些黑暗的岁月里,杭州人不仅要忍受日军的烧杀抢掠,更要用沉默的坚守保护文化的火种,这种精神上的煎熬和牺牲,一点不比战场上的流血轻松。 1945 年日本投降的消息传来,杭州人做的第一件事就是冲到苏堤,把那些象征侵略的樱花连根拔起,重新栽上桃树柳树。 这看似简单的植树动作,其实是一场庄严的文化复位仪式。 新中国成立后,政府对西湖进行了三次大规模疏浚工程,清出淤泥 1078 万立方米,为苏堤保护奠定了基础。 2010 年为配合西湖申遗,园文部门特意拆除了上世纪 50 年代修建的三个大花坛,减少外来植物,增加桃树柳树数量,让 "间株杨柳间株桃" 的胜景,得到彻底恢复。 这些持续的努力,背后是一个民族对文化主权的坚定捍卫。 今年是抗战胜利 80 周年,站在苏堤上看着这满堤的桃花,我们更该明白:这些花不是普通的风景,而是历史的见证者。 日本人当年费尽心机换树种,恰恰说明文化认同对一个民族有多重要。 他们懂这个道理,所以想毁掉我们的文化基因;我们更要懂这个道理,才能守护好自己的精神家园。 历史有时候会被风吹雨打,但只要我们记得苏轼种桃的初心,记得郑迈们贴标语的勇气,记得胜利后重栽桃树的决绝,这段历史就永远不会被篡改。 苏堤上的每一棵桃树都在提醒我们:文化的根脉断不得,民族的气节丢不得。 铭记这段用鲜血换来的历史,不是为了延续仇恨,而是为了让 "间株杨柳间株桃" 的景致永远存续,让任何试图用文化侵略征服我们的企图,都像那些被拔起的樱花一样,最终化为历史的尘埃。 对此你还有什么想说的?欢迎在评论区留言讨论!