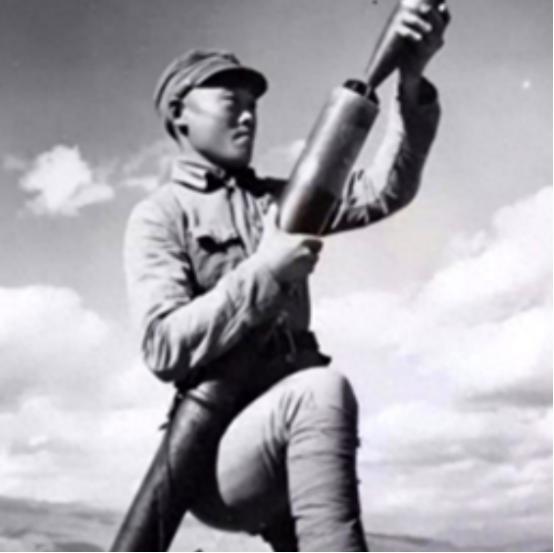

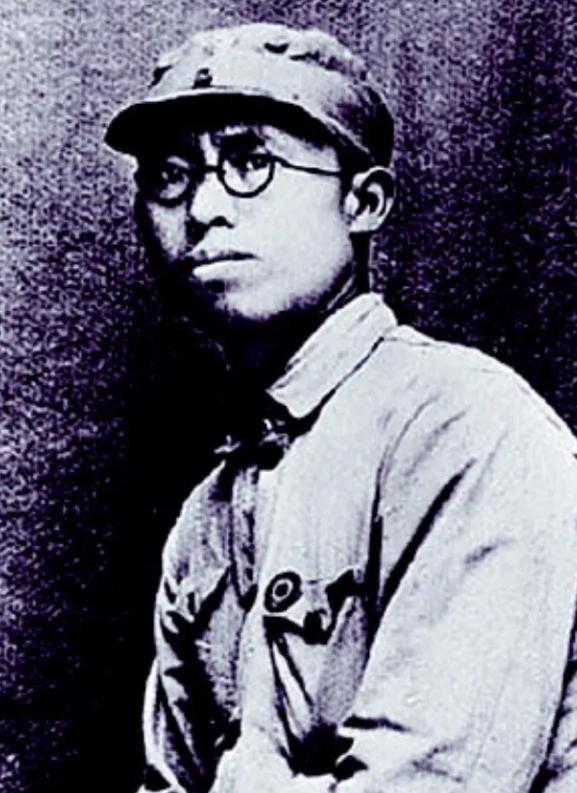

1945年,在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下,他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮,打算给他来一发。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年盛夏的赣南山谷,雾气尚未散尽,枝头的鸟儿突然发出三长两短的鸣叫,陈宝柳蹲在山坡草丛中,手里还捏着半只擦拭过的通条,炮身上的油渍在阳光里反着微光,他警觉地抬起头,望远镜缓缓移向山下,一棵枝繁叶茂的大榕树映入眼帘,树荫下聚着三十余名日军,钢盔堆在脚边,几名衣衫褴褛的妇女蜷缩在树根旁,敌人显然松懈至极,甚至有人脱了军装晾在树枝上,一副胜利者的姿态。 陈宝柳屏住了呼吸,再熟悉不过的画面,又一次出现在眼前,松山战役中,日军驱赶民夫趟雷场,尸体碎裂在泥水中,那些人也曾是乡下的庄稼汉,与他一样种过地、喂过猪,那一场战斗结束后,他用整整两个晚上把迫击炮拆洗了三遍,炮管上的焦痕仿佛还带着当时的血气味。 三年前,陈宝柳正在永嘉岷岗村的田里割稻,肩膀被一根粗麻绳套住时,他还以为是村里哪家顽童胡闹,回头一看,是穿军装的征兵队,他连母亲最后一眼都没来得及看清,就被拖上了卡车,压在一堆杂乱的锄头和蓑衣上,到了部队后,第一次端枪,他连枪口朝哪都分不清,团里嫌他笨,只给他一把大刀,叫他冲锋杀敌,可他一身蛮力全然使不上,第一次冲锋就被日军一刺刀扎穿了大腿,鲜血从裤腿往下滴,滴进泥里,染红了一路。 不过陈宝柳从小认死理,一根筋,他不服,硬是在伤口未愈时偷偷练习站军姿、背枪操,连里分到两门布雷达迫击炮时,没人敢碰,那炮沉得像铁塔,后坐力一出,连人都能掀出去,团长烦得很,冷不防指着他说:“你去试!”陈宝柳咬着牙搬起炮身,架好三脚架,第一次瞄准就打中了靶心,他不知道什么叫弹道表,只靠手指测风,眼睛量距,别人练一周打不中,他半天就掌握了诀窍。 从那以后,陈宝柳再没离开过那门炮,白天他举着拇指对着远山,夜里他在战壕边画图纸,炮弹打过的地方都记在脑子里,战友们说他有“炮眼”,他却说自己只是认得山的脉络,温州反击战中,他带小组绕到敌后,二十七发炮弹如数命中,炸毁了敌军的机枪阵地和两辆军车,他的炮,不仅会杀敌,还会保护人。 眼下,这棵榕树下的敌人,就是他多年来苦练技艺的试金石,陈宝柳稳稳地放下炮座,插入湿泥,炮管调至四十五度,瞄准镜里的视野晃动着几个日军的剪影,一个正在削芒果,汁水顺着下巴滴在钢盔带上;一个妇女低着头,脖颈处淤青如缠藤,榕树的气根在风中摆动,像极了怒江边吊死的汉奸身影。 陈宝柳打开弹药箱,手指从高爆弹上滑过,两公斤装药,炸开能扫平半个篮球场,他犹豫了一瞬,脑海里闪过连长曾说过的话——迫击炮是曲射天神,专收畜生魂,可天神收魂,是否也该分辨善恶?妇女腰间的麻绳勒进皮肉,绳尾打着活结,拴在榕树根部,那是他最熟悉的日军留人方法——引爆时,连人带根一并清除。 他指尖一顿,将高爆弹抽出,塞回箱底,转而摸出一枚特殊的弹体,红漆上字迹依稀——“慎用”,这是松山战役缴获的九七式白磷燃烧弹,沾肉即烂,烈火不熄,他迅速调转炮管,对准三百米外的山道拐角,那是日军必经的隘口,一旦队伍出发,那里将是他们的咽喉。 炮弹升空时,陈宝柳已经停止了呼吸,白烟裹着蓝火在空中散裂,岩壁被炸出一个火口,火苗滚下山道,将后队五个日军吞没,惨叫声此起彼伏,妇女们趁乱滚进山涧,望远镜里,一个短发女子用石片割断麻绳,拉着同伴钻入蕨丛,日军曹长狂砍藤蔓,火苗却顺着树汁蔓延至他背上,整个人在山林间变成一团乱窜的火炬。 炮管还未冷却,陈宝柳已经拆装完毕,他在弹药箱底摸出半块芭蕉,咬一口,却是炮油的苦涩混着焦糊味,他想起燃烧弹说明书上那行日文警告:此物除恶,亦噬善者,山风吹来,林鸟再度飞起,三长两短的鸣响从山涧传来,那是游击队的暗号,他抹了一把脸,扛起炮管,肩头蹭出的黑痕像一条龙,龙尾指着妇女消失的方向。 战争结束后,部队南下舟山,准备应对新一轮的战事,长官问他是否愿意留下,他久久未语,只是看着自己那门老炮,许久不肯松手,最终他选择脱下军装,徒步三个月回到永嘉老家,把军功章压在箱底,重新扛起锄头,当年九人从村里出征,唯他一人归来,却再未开口谈起那场榕树下的战斗。 直到2015年,抗战胜利七十周年,民政干部把纪念章送到他手上,陈宝柳坐在老屋门前,风从山里吹来,吹动了墙上的黑白照片,他颤抖着举起右手,敬出一个标准的军礼,眼角的泪光在勋章上闪了一瞬。 信息来源:温州新闻网《 93岁抗战老兵陈宝柳:三发炮炸死40个日本兵》