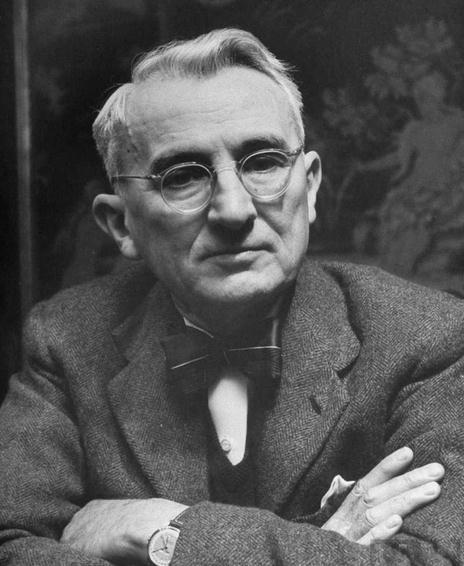

1981年,55岁的英国女王骑马检阅部队,被一名17岁的少年连射6枪,枪枪射中要害,女王不仅没有倒下,还继续走完了全程! 1981年6月13日上午,伦敦街头万人空巷。55岁的英国女王伊丽莎白二世按惯例骑马检阅皇家卫队,庆祝自己的官方生日。 突然,六声枪响划破天空。女王胯下的爱马瞬间受惊,但她迅速收紧缰绳,稳住马匹,面不改色地继续前行。整个过程不到10秒,却让在场所有人都屏住了呼吸。 开枪的是17岁少年马库斯·萨吉安,他站在人群前排,距离女王仅有三四米。萨吉安曾在空军训练团接受射击训练,获得过射手徽章,但他这次使用的是空包弹——只有声音,没有杀伤力。 被捕后,萨吉安说出了令人意外的作案动机:他想出名。受到约翰·列侬被杀、里根总统遇刺等事件影响,这个青年认为只要制造轰动,就能让全世界记住自己的名字。 更戏剧性的是,萨吉安事前曾给白金汉宫寄信,提醒女王“有刺客在等着”,建议她取消阅兵。但邮政系统太慢,这封警告信在事件结束三天后才到达。 同年10月,女王访问新西兰达尼丁时,又遭遇类似袭击。17岁的克里斯托弗·路易斯朝她开了一枪,子弹从女王头顶掠过。新西兰政府选择秘而不宣,对外只说是标志牌意外掉落。 两个17岁少年,相同的年纪,相似的动机——都想通过极端行为获得关注。这背后反映的是80年代初英国社会的深层问题:经济萧条,青年失业率居高不下,一些年轻人找不到人生方向。 女王的镇定并非偶然,二战期间,年仅18岁的她就主动加入辅助地勤部队,学会了开卡车、修发动机。战争年代的历练,让她面对危机时总能保持冷静。 1982年7月,一个名叫迈克尔·费根的男子从下水道爬进白金汉宫,一路闯到女王卧室。女王醒来发现陌生人坐在床边,并没有尖叫,而是平静地听他讲述自己的人生困境,然后才按下警铃。 萨吉安被判刑三年,出狱后改名换姓。他确实获得了想要的“知名度”,但代价是余生都要躲避公众视线。路易斯则继续犯罪,最终在监狱中自杀身亡。 这些事件让人思考:当社会无法为年轻人提供足够的关注和发展机会时,一些人就会选择极端方式来证明自己的存在。 女王用她的从容告诉世人,真正的勇气不是不害怕,而是在恐惧面前依然能够履行职责。她的这种品质,在动荡不安的时代显得格外珍贵。 如今回望这段历史,或许我们更应该关注的是:如何让每个年轻人都能找到健康的方式来获得认同,而不是通过伤害他人来满足内心的渴望。毕竟,真正值得铭记的不是那些制造混乱的人,而是在混乱中依然坚守初心的人。 主要信源:(海外网——英女王访新西兰遭袭险中弹 新西兰包庇嫌犯酿苦果)