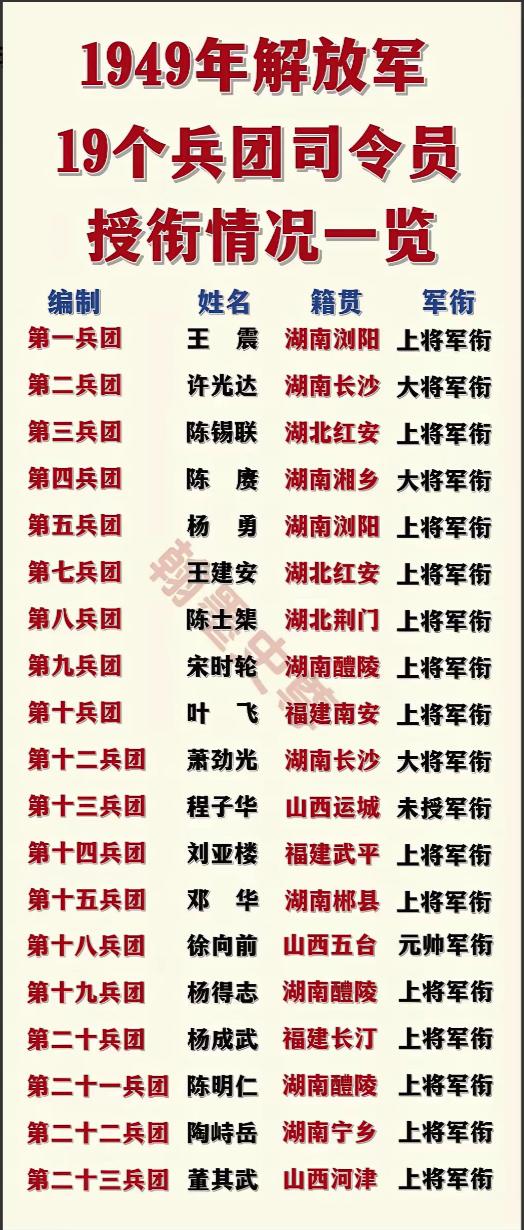

1949年,解放军整编,中央军委原本计划组建20个兵团,最后只成立了16个。6、11、16、17这四个兵团的番号,成了历史空白。 为啥会这样?这背后藏着怎样的战略考量? 先看二野的 6 兵团,它没组建,和大别山血战直接相关。 1947 年 8 月,刘邓大军千里跃进大别山。当时国民党军派重兵围堵,我军损失惨重。 据《中国人民解放军全史》记载,中原野战军主力从 12 万多人,锐减到不足 8 万。弹药补给断了,战士们只能靠缴获的国民党军装备继续作战。 这次损耗影响很大。到 1949 年初,二野只能组建 3、4、5 三个兵团,总兵力 28 万。 按 “三三制” 编制,一个兵团需 7-8 万人。二野的兵力,刚够三个兵团使用。 后来渡江战役结束,二野兵力增至 38 万。中央军委曾计划,将江汉、桐柏、鄂豫三个军区的 9 万地方部队,组建成 6 兵团,任命陈再道为司令员。 可那时战局变了。国民党军一路败退,二野不用新增兵团,也能完成解放大西南的任务。 最后这 9 万部队并入湖北军区,6 兵团的番号就此封存。 再说说三野的 11 兵团,它没组建,和将领健康、指挥体系调整都有关系。 最初计划,把山东军区地方部队和 32 军合编为 11 兵团,让许世友担任司令员。 但许世友当时患肺结核,病情严重,只能长期疗养。 据《许世友传》记载,他即便躺在病床上,仍在研究青岛战役的布防图。可身体实在支撑不住,无法承担兵团指挥的重任。 三野还有陶勇、王必成等将领,他们虽有不少战功,但资历不够深,难以让众人信服。 更关键的是,渡江战役后,除上海战役外,三野其他战役都打得很顺利,根本无需增设兵团。 最后 32 军被划入叶飞的 10 兵团,11 兵团的番号也就取消了。 正如粟裕大将在淮海战役后所说:“我们打的是富裕仗,兵力足够,何必再增编制?” 四野没组建 16、17 兵团,核心是为避免 “山头主义”,这是重要的战略抉择。 1949 年 1 月,四野已有 12 个军、4 个兵团,总兵力 152 万,占全军的三分之一。 据《林彪军事年谱》记载,林彪在平津战役期间,多次给中央军委发电报,强调 “兵贵精不贵多”。 当时四野正南下追击白崇禧集团,若再增两个兵团,会出现 “兵团过密、指挥重叠” 的问题,影响作战效率。 还有个更深层的考虑,是平衡各大野战军的实力。 那时,一野仅 15.5 万人,二野 28 万人,三野 58 万人。要是四野再扩军,各大野战军的力量差距会更大,不利于整体调度。 这种克制的想法,在四野将领中达成共识。黄永胜在回忆录中写道:“司令员常说,打仗不是摆擂台,兵不在多而在精。” 这四个空缺番号,实则是解放军正规化建设的体现。军委预留 20 个番号是 “弹性编制”:既备扩军空间,又防编制乱(1946-1949 年解放军从 127 万扩至 420 万,需规范)。 还有个细节值得提,这四个空缺兵团,与后来起义部队改编的 21、22、23 兵团,形成微妙呼应。 陈明仁 21 兵团、陶峙岳 22 兵团、董其武 23 兵团改编成立,解放军总兵团达 19 个(16+3)。19 个兵团司令中,18 人参与 1955 年授衔(14 上将、3 大将),可见空缺番号是胜利的注脚,而非遗憾。 从将领的命运来看,陈再道得知 6 兵团取消后,立刻转任河南军区司令,带部队剿匪、搞土改(麾下成 72 集团军前身);许世友病愈后任南京军区司令,1955 年成首批上将。他们证明,英雄主义不在番号多寡,而在担使命。 从战略看,这四个空缺避免了 “为番号扩军” 的形式主义。刘伯承曾说:“兵贵精不贵多,一个能打仗的师,胜过十个空架子军。” 四野 38 军、39 军至今是精锐,就是精兵政策的见证。 放到整个解放战争史,1948 年预留 20 个番号、1949 年实组 16 个、1950 年代精简,是解放军从 “战争军队” 转 “建设军队” 的必然。1950 年解放军达 550 万,军费占财政 41.1%,中央不得不精简 —— 这四个空缺兵团的故事,正是这一转型的缩影。 它不是被遗忘的历史,而是解放军依战局灵活决策的见证:打赢解放战争,靠的不只是兵力,更是精准战略与高效管理。