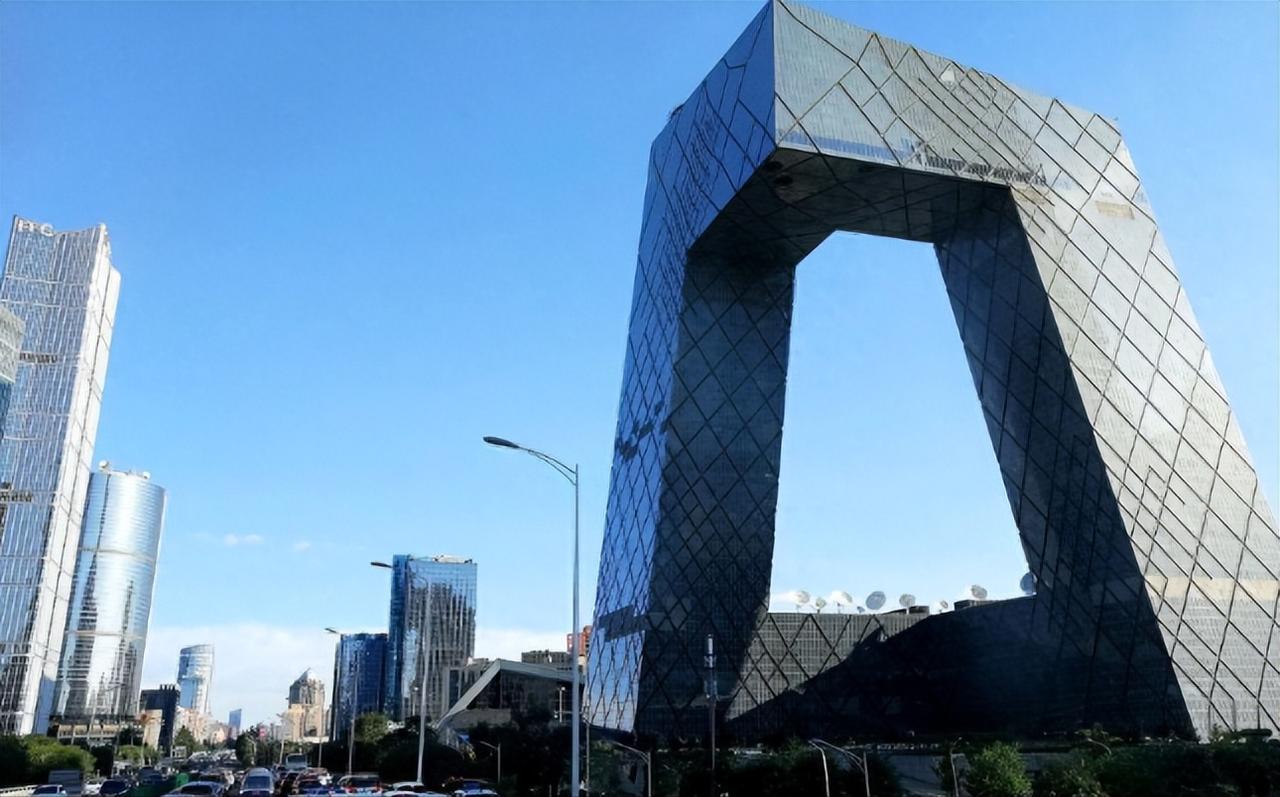

央视大楼,被俗称“大裤衩”,多年以后,央视大楼的洋人设计师“库哈斯”在国外媒体的采访中公开承认央视大楼的设计中包含了某些隐喻。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在北京东三环,每天都有不少人拿着手机围着一栋大楼转圈拍照,灯光点亮的时候,它成了城市夜景的主角,白天则是车流背景里的巨大轮廓。 很多外地游客来北京的第一站就是这里,年轻人喜欢在短视频里用它当背景,老一辈路过时也总会忍不住抬头望一眼,这栋楼就是央视新大楼,被市民喊了十几年的外号“大裤衩”。 最早的这个称呼出现在施工时期,有网友在论坛里看着施工照调侃像条没提好的裤子,这个形象的比喻很快流传开来,盖过了设计师赋予它的官方名字。 央视曾试着用“结构美学”的科普解释它的稳定原理,但外号更接地气,最终在公众口中牢牢占据了上风,这其实反映了一个有意思的现象,建筑物一旦交付给公众使用,名字和意义也会被社会重新定义。 这栋楼的设计者是荷兰建筑师库哈斯,他在建筑界是大牌,得过普利兹克奖,2002年,他的设计方案从多家国际事务所中脱颖而出,两座倾斜塔楼在空中用悬臂结构连接,形成巨大的环形空间。 当时的评审现场气氛紧张,有专家担心它破坏北京的天际线,但“突破传统”的理由让方案胜出,施工的难度极大,钢结构的误差必须控制在毫米范围,工程师们还在地下安置了大量减震支座来满足抗震要求。 造价从最初的八十亿飙升到接近两百亿,其中设计费就有三点五亿,创下纪录。 库哈斯在设计陈述里强调环形动线能让部门间增加交流,比如新闻采编和演播部门会因为空间布局而产生更多互动,实际使用却没那么理想,员工们宁可绕远坐电梯,也不愿走过长长的中空区域。 不过内部的自然采光和开放式的空间还是得到了不少好评,游客也成了这栋楼的重要组成部分,开放参观后每年接待量超过百万,预约需要提前安排,保安们则常常要驱赶想翻栏拍照的人。 关于它的意义,国际和国内始终存在不同解读,2008年美国《时代》周刊把它评为“世界十大建筑奇迹”,称赞它挑战重力、象征雄心,国内公众则更喜欢用“大裤衩”开玩笑,还衍生出表情包和小游戏。 不同年龄段的接受度差别很大,年轻人觉得造型新奇,老一辈则更倾向于认为这样的国家电视台总部应该庄重大气。 可以说,这座楼在某种程度上被公众的调侃“去神圣化”,它成了既能被尊重又能被拿来开玩笑的城市符号。 这座大楼还带动了周边的经济,建成后东三环周边房价一路上升,商铺更替频繁,奶茶店长期排队,它也是流量热点,短视频和广告里频频出现。 维护成本同样高昂,不规则幕墙清洁费一年就要上千万,大风天广告牌脱落的事件也让周边加装了密密麻麻的监控,地标建筑的收益和风险都在这里体现得很清楚。 学术界的声音更复杂,有教授指出,这种解构主义设计其实是在削弱传统权力象征,与中国的中轴对称美学存在冲突。 也有人认为公共建筑的意义本来就是多元的,公众赋予的外号与设计师的理念都是真实的一部分,事实是,自竣工以来,这座大楼已经成为国内外建筑研究中的高频案例,也获得了“全球最佳高层建筑奖”等荣誉。 多年后,库哈斯在国外的学术访谈里终于谈到这个设计包含隐喻,他说大楼象征了权威与大众关系中潜藏的张力,这句话一经传播,就被外界解读为对中国媒体生态的微妙暗示。 国内学界有人迅速回应,强调建筑的意义应该由不同视角共同构成,公众记住的依旧是外号,但设计师的隐喻让这栋楼的讨论层次更复杂。 回望二十年,从申奥背景下的招标,到奥运时封顶,再到今天的日常背景板,这栋楼一直处在争议和讨论之中,它承载了国家形象、学术研讨、网民调侃和游客打卡等多重角色。 有人觉得它象征了中国现代化的雄心,也有人认为它割裂了传统城市风貌,无论喜欢还是不喜欢,它已经深深嵌进了北京的天际线。 如果说外号让它成为大众日常的一部分,那么库哈斯后来提到的隐喻则提醒人们,这座建筑背后有更复杂的思考。 建筑的意义从来不是单一的,它既可以是工程技术的奇迹,也可以是民间笑谈的素材,还可以是社会结构的暗示,正因为如此,大裤衩不只是一个昵称,而是这座城市二十年里持续的公共话题。 信源:人民网——专家批央视总部大楼:国内建筑只重造型不顾安全