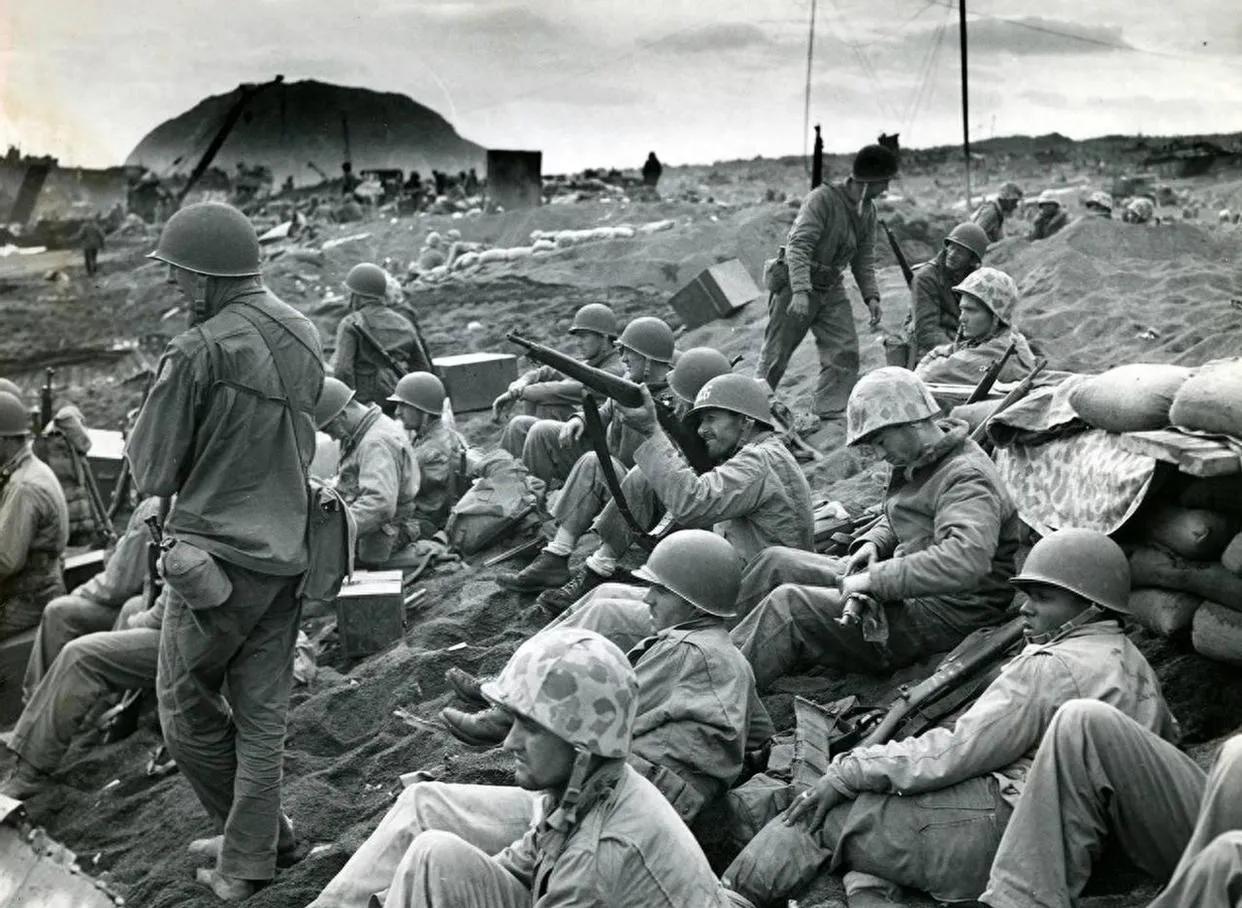

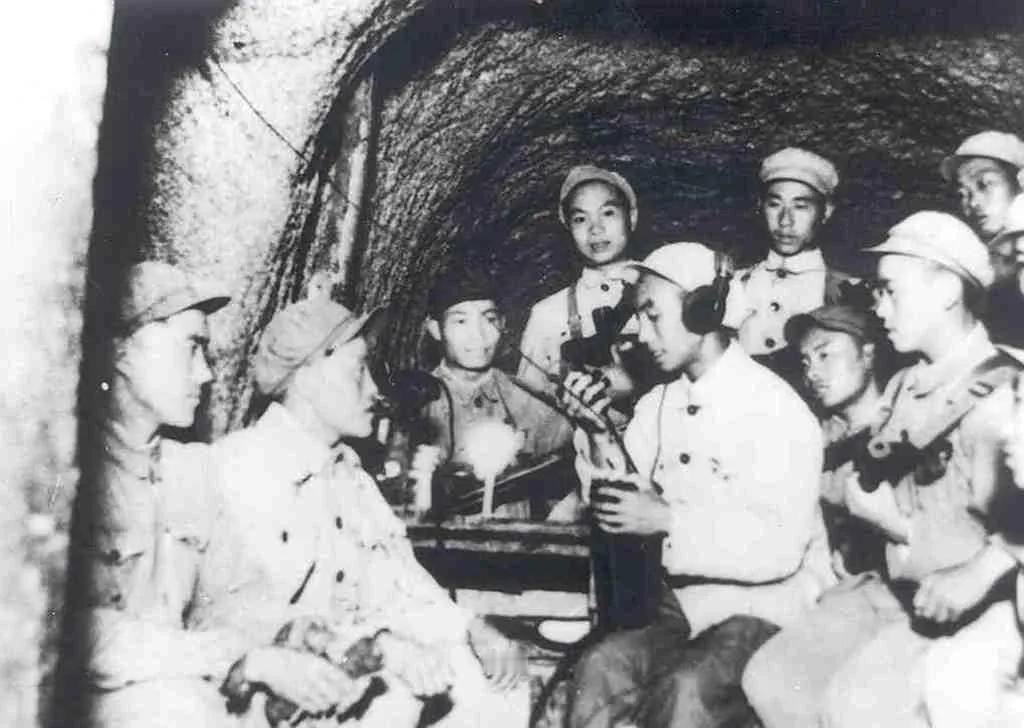

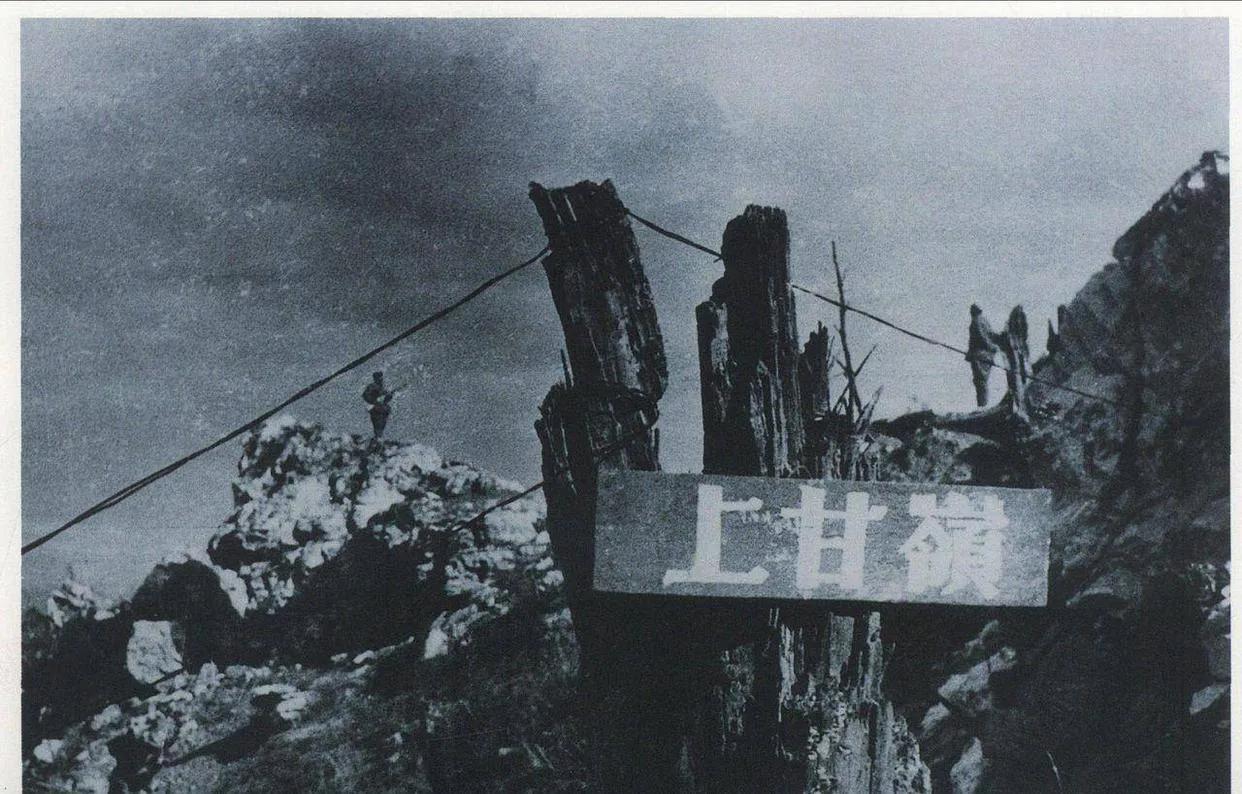

同样是“小战场”,为何美军在硫磺岛赢了,在上甘岭却没辙? 常有人问,同样是面积不大的“绝地”,美军能打下硫磺岛,为啥在上甘岭就啃不动?单说志愿军的战斗精神不够,得从战场本身的“硬件差异”和双方的“打法适配度”说起,这背后藏着实实在在的军事逻辑。 先看硫磺岛,它是太平洋上的一座孤岛,面积约20平方公里,四面全是海。这种地理特点,从一开始就把日军的后路堵死了——没有任何陆地补给线,也没有隐蔽的后方可以藏重武器。美军的打法正好掐住了这个死穴:先用海军舰队围着岛打,舰炮能覆盖岛上大部分区域,日军躲哪儿都可能挨炸;接着陆军从滩头登陆,一步步把日军压缩到北部的山地里。 日军在硫磺岛也修了工事,比如地下碉堡、坑道,但有个致命问题:没有“反斜面”做掩护。所谓反斜面,就是山体背向敌人进攻方向的那一面,敌人的直射火力打不到。硫磺岛的日军阵地,大多暴露在美军海空火力的直射范围内,美军的舰炮、轰炸机可以对着日军工事轮番轰炸,就算日军躲进坑道,美军还能靠火焰喷射器、炸药包逐个清理。更关键的是,日军没有后方重炮支援,只能靠岛上有限的火炮反击,打不了多久就会被美军的火力压制。最后美军虽然伤亡大,但靠着“围死、炸透、逐步推进”的思路,还是拿下了硫磺岛。 再看上甘岭,情况完全反过来。上甘岭的核心阵地是597.9高地和537.7高地北山,总面积加起来才3.7平方公里,比硫磺岛小得多,但它不是孤岛,而是连着志愿军的大后方。志愿军在这里最关键的部署,就是修好了“反斜面阵地”。 美军进攻时,习惯先用飞机、大炮对着志愿军的表面阵地狂轰滥炸,想把工事炸平。但上甘岭的反斜面,让美军的直射火力没了用——美军的火炮、坦克只能打到山的正面,反斜面藏在后面,炮弹根本打不着。志愿军的重炮,比如榴弹炮、加农炮,就部署在反斜面后面的隐蔽区域,美军看不见也打不到,这些重炮能随时支援前线,压制美军的进攻部队。 而且志愿军的坑道不是简单的“躲人洞”,是能打能防的“地下堡垒”。坑道里有粮、有水、有医疗站,还能和表面阵地连通。美军把表面阵地炸烂、占领后,志愿军从坑道里钻出来,就能发起反击,把阵地夺回来。美军想炸坑道,要么找不到入口,要么炸弹扔下去也炸不透;想派人清理,又会被坑道里的志愿军打冷枪。更重要的是,志愿军有稳定的后方补给线,粮食、弹药能通过运输线送到坑道里,不像硫磺岛的日军那样弹尽粮绝。 从双方的“后勤和火力适配”来看,差距就更明显了。打硫磺岛时,美军掌握着绝对的制海权和制空权,想运多少兵力、弹药到岛上都能实现,日军却连淡水都快喝不上了。但在上甘岭,志愿军虽然没有制空权,却靠“夜间运输”“接力传递”,把物资送进了坑道。美军的火力虽猛,却打不穿志愿军的“反斜面+坑道”组合;志愿军的重炮藏在后方,能精准打击美军的进攻部队,这种“你打不着我,我能打着你”的局面,让美军的优势根本发挥不出来。 说到底,不是“小战场”就好打,关键看战场的地理条件能不能“制约敌人、保护自己”。硫磺岛的“孤岛属性”让日军没了退路和支援,美军的火力优势能完全释放;上甘岭的“反斜面阵地”和“后方重炮区”,正好克制了美军的火力强项,还为志愿军守住阵地提供了保障。这不是简单的“精神对决”,而是军事部署、地理利用和后勤保障的综合较量——谁能把战场条件变成自己的优势,谁才能笑到最后。

用户10xxx52

包括15军在内强大的后备力量