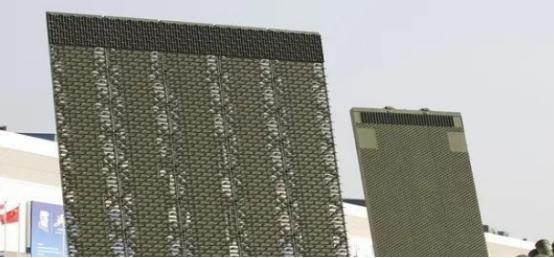

中国雷达的巨大突破,让美国B-21陷入了“未服役就落后”的风险当中。B-2的时代,苏联防空雷达相对比较落后,所谓米波反隐身雷达也只能预警,没法做火控引导。但是21世纪半导体工业大爆发,中国在反隐身雷达领域的进步可以说是翻天覆地,尤其是在针对B-21这类新型隐身轰炸机的探测能力上,已经实现了质的飞跃。 首先得说说各类车载反隐身雷达的突破。过去的反隐身雷达大多是固定在地面的大型设备,不仅部署起来麻烦,而且很容易被敌方锁定攻击。现在中国搞出的这些车载反隐身雷达,完全改变了这一局面。 就拿公开亮相的JY-27A米波雷达来说,它采用了全数字阵列有源相控阵技术,这可比传统米波雷达先进多了。传统米波雷达有个大问题,就是探测精度不够,对空中目标的探测能量不连续,低仰角还有盲区,虽然能发现隐身目标,但很难持续跟踪,更没法给火力单元提供精确的目标信息。 而JY-27A彻底解决了这些难题,它在米波频段上实现了微波频段的探测精度,既能保持米波雷达反隐身的天然优势,又能对目标进行精确的三坐标定位和连续跟踪。 这意味着什么?意味着它不仅能发现B-21,还能持续掌握它的飞行轨迹,为后续的拦截行动提供可靠的目标指引。而且这种雷达是装在重型卡车上的,机动性很强,可以根据战场需要快速转移部署,生存能力比固定雷达强多了。 除了JY-27A,还有像YLC-8E这样的高机动反隐身雷达也很有特点。它是全球首款UHF机动式隐身目标探测雷达,通过使用新一代半导体技术,提升了单通道发射功率,还采用了先进的技术体制和算法,把频段反隐身和能量反隐身的设计理念结合到了一起。 这让它在探测隐身目标时更可靠,就算B-21采用了新一代的隐身涂层和外形设计,想在它面前藏起来也没那么容易。更重要的是,这些车载雷达的自动化水平很高,不需要太多人操作就能快速投入使用,这在紧张的战场上可是大优势,能迅速构建起反隐身警戒网。 中国在反隐身雷达上的进步可不止这一点,能量反隐身雷达的发展同样值得关注。隐身飞机之所以能隐身,主要是通过吸波材料和特殊外形设计减少雷达回波,让传统雷达的探测距离大大缩短。 针对这一点,中国电科14所搞出了YLC-2E型S波段多功能雷达,这种雷达走的是能量反隐身的路子。简单说,就是通过大幅增加雷达的发射能量,让隐身飞机反射的回波也相应增加,这样就能被雷达识别出来了。 但增加发射功率可不是简单加大电力供应就行,这里面有很多技术难题,比如雷达的尺寸、重量、耗电量都会受到影响。而YLC-2E之所以能实用化,靠的就是先进的第三代半导体材料,比如氮化镓材料的应用,这让它在能量应用效率上有了极大提升,再加上先进算法的加持,就能精准识别出隐身目标的雷达回波。 这种雷达还采用了积木化设计,天线阵面做得很轻薄,部署起来灵活,生存能力也强,而且智能化程度高,能在复杂的电磁环境中识别干扰信号并选择合适的抗干扰策略,根本不怕敌方的电子干扰。 光有先进的雷达硬件还不够,中国还构建了一套完整的反隐身探测体系,把各种雷达和预警设备整合到了一起,形成了一张全方位的“反隐身穹顶”。 比如多基地/多站协同探测系统,就是把多部雷达协同布设,彼此接收对方的反射波,这样一来,B-21想通过外形设计把雷达波反射到“盲区”就很难奏效了,探测概率和定位精度都大大提高。 天波超视距雷达则能实现3000公里以上的远程预警,虽然它的定位精度不算太高,但能提前给后方发出警报,指明目标的大致方向,为后续拦截争取时间。 空中还有空警-2000/3000预警机,海上有052D、055驱逐舰搭载的有源相控阵雷达,这些设备和地面的反隐身雷达联网,形成了空-海-陆一体化的感知体系。 一旦这些雷达发现了B-21的踪迹,就能通过数据链把目标信息实时传输给歼-20、歼-16等战斗机,引导它们前出截击,也能调用远程防空导弹系统进行拦截。 比如歼-20可以挂载霹雳-15或者霹雳-17导弹,虽然歼-20自身雷达的探测距离可能不够,但通过地面雷达和预警机传来的目标数据,就能引导导弹攻击远处的B-21。 再看看B-21,它虽然采用了更先进的隐身技术,进气道更低矮,翼身融合更明显,还使用了能兼容雷达、红外、可见光的多波段隐身涂层,但它的设计还是主要针对传统雷达的频段。 中国现在的雷达网不仅覆盖了它的隐身弱点频段,还通过各种技术手段提升了探测精度和抗干扰能力,这就让B-21的隐身优势大打折扣。而且B-21为了追求隐身性能,在航程和载弹量上可能还做了妥协,现在又面临着刚服役就被探测到的风险,它原本想靠隐身突破防空网的作战思路,在中国的反隐身雷达面前越来越难行得通了。