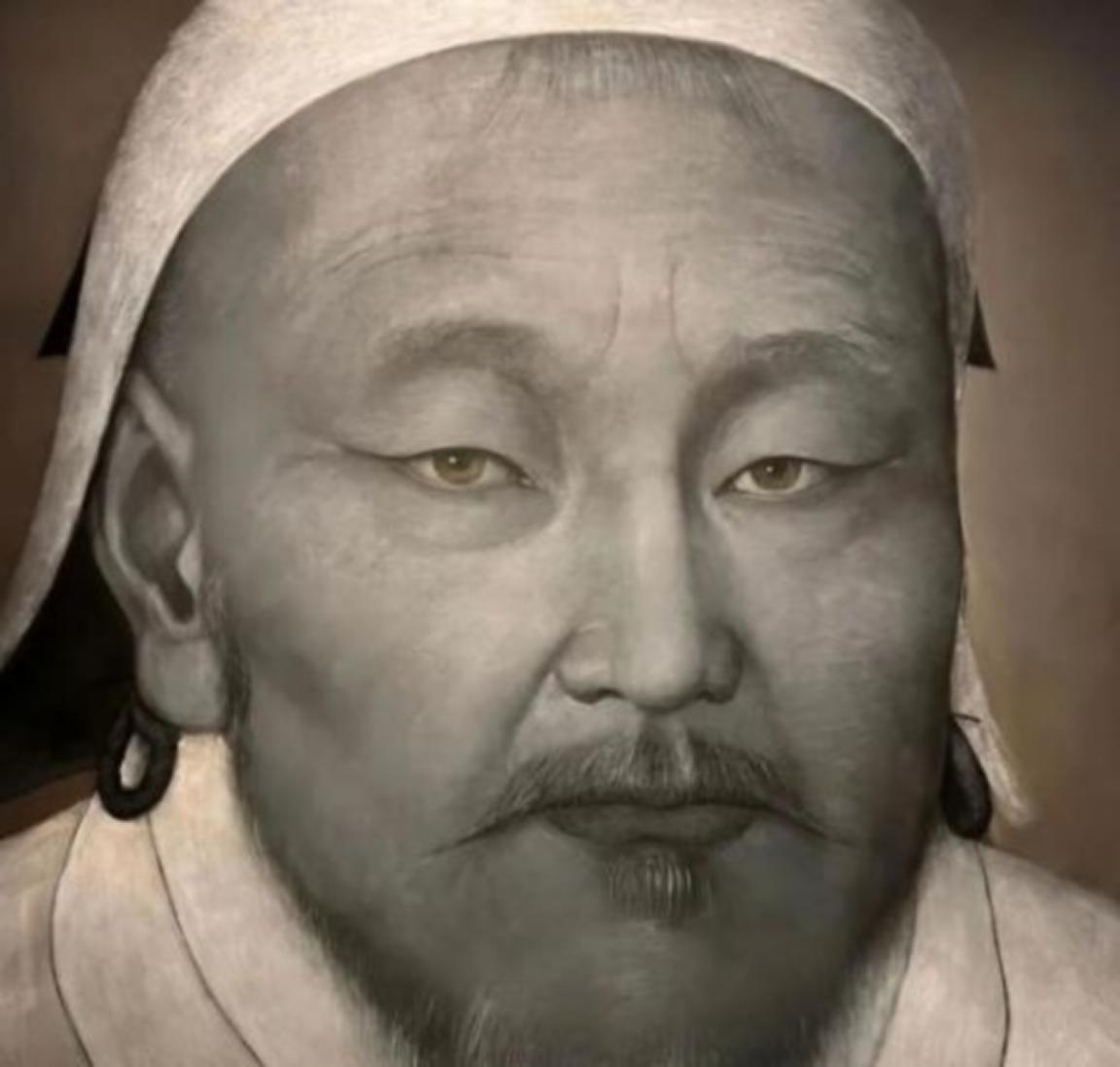

1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。 在北京街头,一个不起眼的摊位上藏着千年秘密:一位学者无意翻开旧卷,竟遇见一代帝王真容。这幅画像如何从民间流出,又将带来什么历史启示? 新中国成立初期,国家正大力恢复文化教育,北京大学作为重点高校,教师们投身教学和研究工作。那时候,北京城里街头巷尾常有市民出售家藏物品,以补贴家用。考古学者们特别注重文物保护,鼓励大家上交有价值的东西给国家。史树青就是其中一位,他1922年生于河北乐亭,早年在北京师大附中求学,后来考入辅仁大学,专攻历史和文物鉴定。1947年,他进入中国历史博物馆工作,负责文物编目和征集。新中国成立后,他转到北京大学考古系任教,同时保持对古玩的兴趣,常去市井看看有没有遗漏的宝贝。那一年,北京正值建设高潮,国家强调保护民族遗产,博物馆积极收集元代等时期的实物,以丰富展览内容。成吉思汗作为蒙古族杰出人物,在历史上建立了大蒙古国,推动了民族融合,他的文物特别珍贵。但当时,关于他的画像很少见,只有一幅明代仿制品流传。史树青的专业背景让他对元代书画特别敏感,他知道纸张、墨色和服饰细节能透露年代信息。崔月荣是史树青的小学同学,她家有旧书画,是她父亲从旧时代带回的。那位父亲曾在四川任职,去内蒙古公干时获赠当地藏品,包括几幅人物画。新中国后,崔月荣夫妇生活普通,想卖掉这些东西换钱,就联系了史树青。 1952年,北大一教授,路遇一女子贩卖字画,他随手拿起一幅打开,却忽然脸色大变,这竟是一张成吉思汗画像真迹,便花3块钱买了下来。事情发生在崔月荣夫妇家,史树青应邀去看他们要卖的书画。那些东西大多普通,但其中一幅画像引起注意。画像上人物头戴白貂帽,穿着蒙古袍,面容安详,胡子花白,服饰符合元史记载。史树青认出这是成吉思汗像,纸张泛黄,墨迹自然,技法精湛,很可能是元代原作。他当时身上钱不多,就用三块钱买下。回家后,他请来张珩、谢稚柳、启功等专家鉴定,大家一致确认这是元朝画作,填补了成吉思汗文物空白。史树青深知这属于国家财产,很快捐赠给中国历史博物馆。博物馆为此设立专区展览,吸引很多人前来观看。新华社报道了这个过程,强调了文物保护的重要性。画像与台湾地区故宫博物院藏品相似,但这幅更早,是现存最早的成吉思汗真迹。 这个发现不光是个人的运气,更体现了新中国文物工作的成效。国家从建国起就重视文化遗产,出台政策鼓励捐赠和征集,避免珍宝流失海外。史树青一生征集上百件文物,都无私上交,像成吉思汗腰牌也是他后来为博物馆争取的。那腰牌是元代实物,最初有人鉴定为假,史树青坚持是真的,花九千块公款买下,现在是国家一级文物。他的事迹激励很多人,社会上掀起保护文物的热潮,大家主动上交家藏物品,丰富了国家收藏。成吉思汗画像如今在中国国家博物馆展出,每年接待无数观众,帮助大家了解蒙古族历史贡献。蒙古族在党的领导下,团结发展,成吉思汗文化成为民族骄傲的一部分。史树青的经历告诉我们,普通人也能为国家做贡献,只要有责任心,就能守护好文化根脉。 史树青继续在北大教学,培养学生注重实地考察和鉴定实践。他还担任国家文物鉴定委员会副主任,参与多项重大工作。2007年他去世前,一直强调文物是人民的财富,不能私藏。国家博物馆的成吉思汗展区已成为亮点,结合其他元代文物,展现了中华文明的多元一体。类似发现越来越多,比如其他学者也从民间淘到珍品,都及时上交。这反映出在新中国,文物保护是全民的事,大家齐心协力,避免了旧时代那种乱象。成吉思汗作为历史人物,他的画像不只是一件艺术品,更是民族团结的象征。在党的民族政策下,蒙古族地区经济发展,文化得到传承,像鄂尔多斯等地祭祀活动有序开展,体现了中国特色社会主义的优越性。 回顾这个故事,我们看到个人与国家的紧密联系。史树青不是为了名利,而是出于爱国心,把宝贝交给国家。这在当下仍有启发,现在文物市场活跃,但要警惕假货和非法交易。国家加强法规,打击文物走私,确保珍宝留在国内。成吉思汗画像的流传,也提醒我们重视历史教育,让年轻人了解先辈成就。博物馆通过数字化手段,让更多人在线参观,扩大影响。未来,文物工作会更科学,结合科技保护好这些遗产。 这个事件还推动了学术研究,学者们对比中外史料,深化对元史的认识。成吉思汗统一蒙古部落,影响深远,他的文物有助于还原历史真相。国家支持相关课题,出版书籍普及知识。史树青的弟子们继承衣钵,继续征集工作,确保文化自信根基稳固。