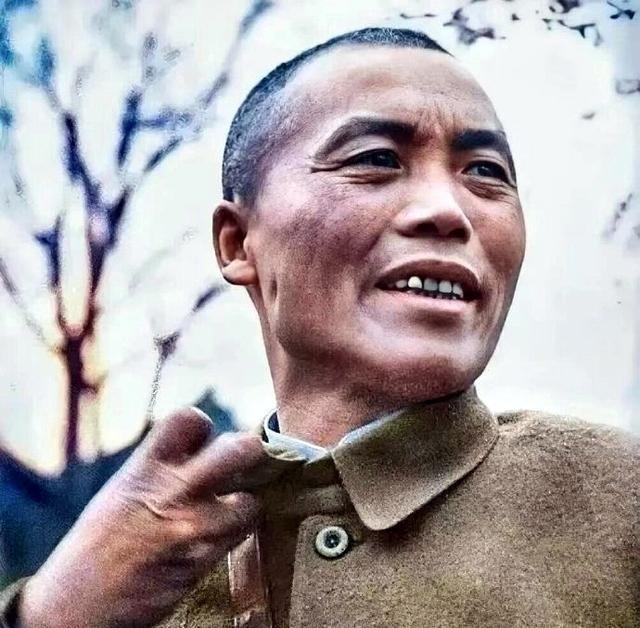

抗战中,新四军三五支队,在杨葛殿宿营,战士们正熟睡,只有副队长张季伦在门外喝酒,山下突然一阵枪声,日军摸上来了,张季伦猛地跳起来,大喊着,让战士们起床,山下枪声开始连成一片,日军已经和哨兵交上火了。 一个副队长的警觉,改变了整支部队的命运。那个月黑风高的夜晚,当其他人都在熟睡时,张季伦却在门外独自饮酒。这看似随意的举动,竟成了挽救三五支队的关键。历史有时候就是这样,一个人的习惯决定了数百人的生死。 1943年秋,正值日军在浙东地区发动大规模扫荡的关键时期。1942年10月,日军出动一千多人,分三路对我三北地区进行”扫荡”,企图消灭三北的抗日武装。新四军三五支队接到命令,需要从鸣鹤场转移到杨葛殿。这次转移并不轻松,部队翻越了好几座山岭,战士们早已疲惫不堪。 杨葛殿是一座古老的道观,位于山腰处,地形相对隐蔽。队长何克希选择在这里宿营,主要考虑到这里既能遮风避雨,又不容易被敌人发现。何克希(1906年—1982年),四川峨眉人,1929年加入中国共产党,1942年被派往浙东,任三北游击司令部司令员,1944年1月被任命为新四军浙东纵队司令员。作为一个经验丰富的指挥官,他深知在敌后活动的艰难。 当晚,大部分战士都已进入梦乡。经历了长途跋涉,每个人都累得精疲力尽。只有副队长张季伦还没有休息,他习惯在夜晚保持警觉。这不是什么特殊安排,而是他多年养成的习惯。作为副队长,张季伦总觉得自己有责任为全队的安全把最后一道关。 那晚张季伦坐在道观门外,手里端着一碗酒。这酒是从当地老百姓那里弄来的,度数不高,但能暖身。他一边喝酒一边观察周围的动静,耳朵时不时竖起来听风声。山里的夜晚总是很安静,偶尔传来几声虫鸣鸟叫,但这些声音张季伦都很熟悉。 突然,山下传来一声枪响。这声音很清脆,在寂静的夜晚显得格外刺耳。张季伦立即意识到情况不对,手中的酒碗瞬间掉在地上摔碎了。他猛地跳起身来,扯开嗓子大喊:“起床!起床!日本人上来了!” 张季伦的喊声惊醒了所有人。战士们从睡梦中惊醒,迅速抓起身边的武器。山下的枪声很快就连成了一片,这说明日军已经和外围的哨兵交上火了。从枪声的密集程度判断,来犯的敌人数量不少。 何克希听到动静后立即从房间里冲出来。作为指挥官,他必须在最短时间内做出决策。当时的形势很明显,日军已经摸到了山下,如果不及时应对,整个三五支队都有被包围的危险。何克希当机立断,命令张季伦带着一部分人去制高点阻击,掩护大部队撤退。 这次突围战打得非常激烈。日军显然是有备而来,不仅人数众多,火力也很强。但新四军战士们并没有慌乱,在张季伦的指挥下,他们利用地形优势,与敌人展开激战。重机枪的火力发挥了重要作用,有效压制了日军的进攻。 战斗持续了四个小时,新四军成功打退了日军的八次冲锋。虽然敌人越来越多,不断增兵,但三五支队的阻击为大部队转移争取了宝贵时间。当接到大部队已经安全转移的消息后,张季伦果断下令撤退。 这次杨葛殿突围战的胜利,在很大程度上要归功于张季伦的警觉。如果不是他当晚坚持在门外守夜,如果不是他及时发现了敌情,后果可能不堪设想。战斗在三北的我军奋起反击,蜀山渡、杨葛殿、竹山岙三战三捷,毙伤日伪军万余人,重挫日寇气焰。 杨葛殿战斗之后,三五支队继续转战各地。1943年12月22日,新四军军部电令浙东抗日武装正式编为”新四军浙东游击纵队”,任命何克希为司令员,谭启龙为政治委员。部队的战斗力不断提升,根据地也逐步扩大。 抗战胜利后,为了全国的和平大局,从9月30日起,在司令员何克希、政委谭启龙的率领下,新四军浙东游击纵队1万余人和党政机关及地方工作人员5000余人,含泪告别血肉相连的浙东父老兄弟姐妹,开始分批渡杭州湾撤至苏北。何克希后来担任了华东军区装甲兵司令员,1955年被授予少将军衔。 回想起杨葛殿那个夜晚,如果张季伦当时选择早点休息,如果他没有养成夜晚警戒的习惯,整个三五支队的命运可能就完全不同了。历史就是这样,看似偶然的小事,往往决定着大局的走向。一个副队长的责任心和警觉性,救了整支部队的命。这或许就是为什么新四军能够在艰难的环境中不断壮大,因为他们有太多像张季伦这样的基层指挥员,始终把战士们的安危放在心上。 这场夜袭让我们看到,战争中往往是细节决定成败。一个人的警觉可能拯救整支队伍,一次及时的预警可能改变历史走向。你觉得在那个年代,还有哪些类似的”偶然”事件影响了抗战进程?欢迎在评论区分享你了解的抗战故事。

foxwu

结论是喝酒救命[开怀大笑]

海天一色 回复 08-23 11:27

人家喝的低度酒为了暖身体。

淮河渔翁

张季伦是上世纪六十年代担任十二军三十四师长那位前辈吗?