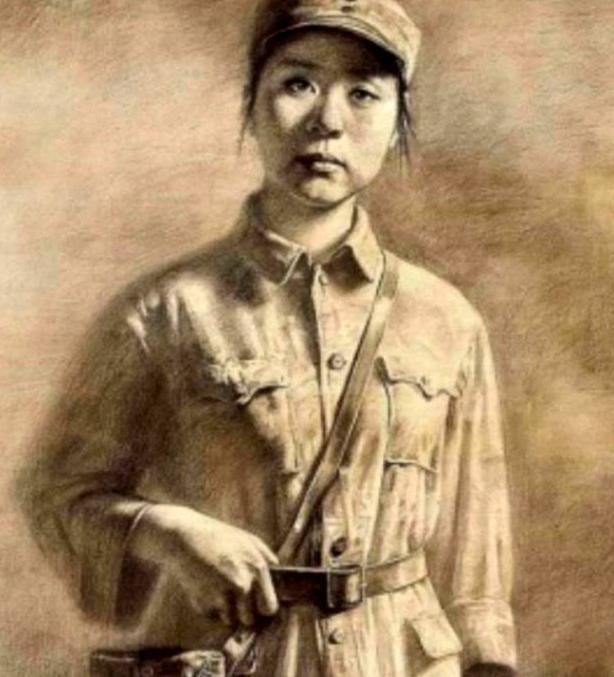

项羽收复彭城,获得吕雉后,为什么没有残害吕雉报复刘邦 公元前205年,刘邦趁项羽主力深陷齐地,联合五路诸侯56万大军直捣楚都彭城。正当刘邦在彭城宫中醉卧美人膝时,项羽亲率三万骑兵如神兵天降,半日之内便将汉军杀得尸横遍野,睢水为之断流。这场战役不仅让刘邦丢盔弃甲,更让他的父亲刘太公与妻子吕雉沦为楚军俘虏。然而令人费解的是,以残暴著称的项羽,为何在长达28个月的囚禁中,始终未对吕雉施加任何伤害?这背后隐藏着怎样的政治博弈与人性挣扎? 项羽的行为逻辑中,始终存在着清晰的军事目标与政治符号的分界线。当他坑杀二十万秦军降卒时,那是因为武装力量构成现实威胁;当他屠城震慑抵抗者时,那是战争法则的残酷体现。但对于刘邦的家属,项羽却展现出截然不同的态度。 吕雉的身份远非普通妇人,她是“汉王之妻”,是未来可能母仪天下的政治图腾。在那个男性主导的权力世界里,女性的身体往往被赋予特殊的政治意义。若项羽玷污或杀害吕雉,无异于亲手点燃刘邦集团永不熄灭的复仇之火,将一场可以谈判的争霸战,彻底变为不死不休的私人血仇。 反之,一个毫发无损的吕雉,却是项羽手中最有分量的谈判筹码。正如鸿沟议和时,吕雉的平安回归成为条约的重要组成部分,若她曾遭受凌辱,这场交接必将充满尴尬与愤怒,成为刘邦声讨项羽的铁证。 项羽的政治智慧在此处显露无遗。他将吕雉安置在楚军大营的核心区域,由亲信亲兵严密看守,甚至允许随她被俘的审食其照料其起居。这种看似软禁的安排,实则是对政治资产的特殊保护——既避免她与外界接触产生变数,又确保她的“体面”以维持价值。每一次隔着帐帘审视这位重要人质时,项羽眼中闪烁的绝非欲望,而是审视珍宝般的复杂算计。 作为楚国贵族后裔,项羽的行事风格深受春秋贵族传统影响。他可以在战场上杀人如麻,却不屑于对妇孺下手;他可以用油锅威胁刘邦,却在对方“分我一杯羹”的流氓回应中无计可施,因为他的威胁本质上是政治表演,而非真的要违背礼法。 这种贵族精神的桎梏,在对待吕雉的问题上表现得尤为明显。当刘邦在彭城劫掠珠宝美人时,项羽却在践行着“两国交兵不斩来使”的古老原则。他或许曾无数次动过报复的念头,但最终都被贵族荣誉感压制——残害敌方家属这种行径,只会让他从“楚王”沦为“匪寇”,尽失天下人心。 他可以将刘邦的子女推下车以逃命,却始终确保吕雉的安全;他可以纵容士兵烧杀抢掠,却严令不得冒犯这位特殊的俘虏。这种矛盾的行为,恰恰暴露了项羽内心深处的挣扎:他既想通过战争征服天下,又不愿完全抛弃贵族的道德准则。 在楚汉战争的大背景下,人质政策是各方势力常用的博弈手段。刘邦曾利用项羽的叔父项伯传递情报,项羽则通过扣留吕雉施压。这种“以家人制敌”的策略,在当时的战争中屡见不鲜。 对于项羽而言,吕雉的价值远超她的个体生命。她的存在本身就是对刘邦的心理威慑,让他在战场上投鼠忌器。正如现代学者李开元、钱穆所指出的,动了家属反而会逼使对手孤注一掷,而保留人质则能在谈判中占据主动。项羽显然深谙此道,他不仅没有伤害吕雉,反而给予她准贵宾级的待遇——独立的帐篷、严格检查的饮食、亲信的守护,这种待遇甚至超过刘邦在汉营的生活标准。 历史的吊诡之处在于,项羽的克制最终成就了吕雉的传奇。这位在楚营中隐忍两年多的女性,回到刘邦身边后迅速展现出铁腕手段,从被冷落的皇后一步步成为临朝称制的太后。她的政治智慧与坚韧性格,或许正是在楚营的磨难中淬炼而成。而项羽的一念之差,不仅改变了吕雉的命运,更深刻影响了楚汉战争的走向。 彭城之战后的28个月,吕雉在楚营的经历堪称权力博弈的经典案例。项羽没有残害她,不是因为仁慈,而是出于对政治利益的精准计算;不是因为心软,而是受制于贵族精神的桎梏;不是因为疏忽,而是深谙战争惯例的博弈逻辑。 这段历史背后,是两种截然不同的政治哲学的碰撞——项羽的贵族式骄傲,与刘邦的流氓式务实。最终,前者输给了后者,但项羽对待吕雉的态度,却为这段残酷的战争史留下了一抹复杂而微妙的人性色彩。