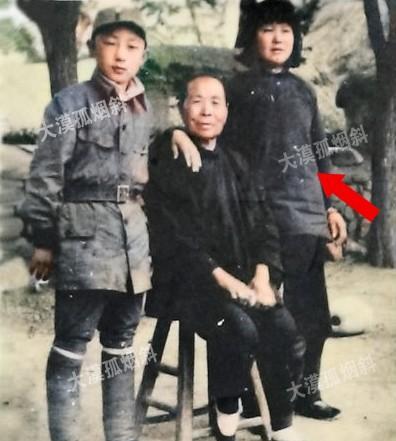

1955 年,高保成被授予少校军衔。做为典型的38式的干部,纵然没有那么大的名气,凭资历,高保成也可以被授予少校军衔 “红军不下校,八路不上将”。 “红军不下校”大体不差,毕竟都是1937年前参加革命的老资格,熬到55年,给个校官是基本盘。但“八路不上将”就完全是想当然了。所谓“八路”,更准确的叫法是“三八式干部”,指的是抗战全面爆发后,1937年到1938年那会儿参加革命的。这批人里,别说少将,出过中将呢。比如东北军出身的万毅将军,1938年入党,妥妥的“三八式”,1955年授的就是中将军衔。还有黄远、王兰麟等15位,都是55年授衔的“三八式”少将。 为啥他们能成将军?很简单,有文化,有能力,在战争年代脱颖而出。但咱们今天不聊这些金字塔尖的牛人,想聊聊更大多数的“三八式”干部,聊聊这座金字塔的塔基。他们中的一个典型代表,就是演员高保成。 1955年,高保成被授予少校军衔。这个名字,现在的年轻人可能觉得陌生,但只要你打开黑白电影《上甘岭》,那个眼神坚毅、嗓音沙哑的八连长张忠发,绝对能让你过目不忘。高保成,就是张忠发的扮演者。他不仅仅是个演员,他更是一个从12岁就穿上军装的“三八式”干部。 1938年,高保成在家乡河北霸县看部队的“战斗剧社”演活报剧,激动得从凳子上栽了下来。这一跤,让他的人生轨迹彻底改变。师长看这小子虎头虎脑,有股机灵劲,就把他带进了部队。从此,他成了部队里的小演员、勤务员、护理员。跟着部队南征北战,从晋绥打到大西南,枪林弹雨是他的成长背景,牺牲的战友是他青春里最沉痛的记忆。 到了1955年,高保成已经有17年军龄,是八一电影制片厂的正式演员。按照当时授衔看“德、才、资”的标准,他的资历摆在那儿,职务级别也对应得上,授予少校军衔,是顺理成章的事。没什么惊天动地的战功,也没有显赫的指挥岗位,凭的就是这份从抗战烽火里一步步走过来的资历。 这恰恰是“三八式”干部这个群体的真实写照。他们不像老红军那样资历深厚,也不像解放战争时期入伍的干部那样有大兵团作战的经验。他们是在民族危亡最深重的时刻,凭着一腔热血投身革命的年轻人。他们是构成军队的基石,是执行命令、冲锋陷阵的中坚力量。他们的结局,大多不是成为将军,而是像高保成一样,成为新中国各条战线上的“少校”和“中校”,成为一个坚实的螺丝钉。 高保成的特殊之处在于,他的战场从阵地转移到了银幕上。而让他封神的,正是电影《上甘岭》。 今天我们看很多战争片,场面宏大,特效炫酷,但总觉得隔着点什么。回头再看《上甘岭》,那种粗粝的真实感和深入骨髓的情感,依然能瞬间击中你。为什么?因为高保成他们那一代演员,不是在“演”战争,而是在“回忆”战争。 1954年,导演沙蒙带着剧组去上甘岭实地采访,日记里写道:“坑道大部填塞,据说里面还有烈士,山上敌人尸骨尚有残肢断脊……” 战后三年,那里依然毫无生机,松树都是焦黑的。高保成和剧组演员们到达时,所有人都沉默了。那种惨烈的气息,是任何布景都无法模拟的。 高保成自己就说过:“片子里的不是真正的战场,因为它经过了美化……真实环境还要更加严酷。” 这话今天听起来有点凡尔赛,但在他嘴里,却是沉痛的事实。拍摄时,他把自己完全融入了“张忠发”这个角色。当看到扮演杨德才的张亮抱着爆破筒喊出“让祖国和人民听我们胜利的消息吧”,下了戏的高保成哭到眼睛红肿,无法自已。 他演的连长,没有脸谱化的豪言壮语,更多的是在极限环境下对战友的关怀、对胜利的渴望和对坑道外家乡的思念。当女卫生员王兰唱起“一条大河波浪宽”时,高保成扮演的张忠发靠在坑道壁上,眼神里流露出的那种复杂情绪——有对和平的向往,有对牺牲的悲壮,有对未来的期许,那不是演技,那是他前半生所有经历的自然流露。一个真正的军人,在演绎另一个军人的故事,这本身就是无法复制的经典。 从《上甘岭》的张忠发,到《狼牙山五壮士》的葛振林,再到《闪闪的红星》里的宋大爹,高保成的银幕形象,几乎都是这种坚韧、朴实、充满内在力量的普通英雄。有人评价他,“只要拿到角色,就开始犯魔怔,陷进角色里,不演完就怎么都走不出来”。这种“魔怔”,源于他对军人身份的认同,和他那一代人对事业的敬畏。 2004年,高保成老先生去世了。他一生拍了几十部电影,却从未得过什么主流的大奖,被称为影视圈的“无冕之王”。这个称号,我觉得特别贴切。他的价值,不需要奖杯来证明。他的作品,就是一座丰碑。