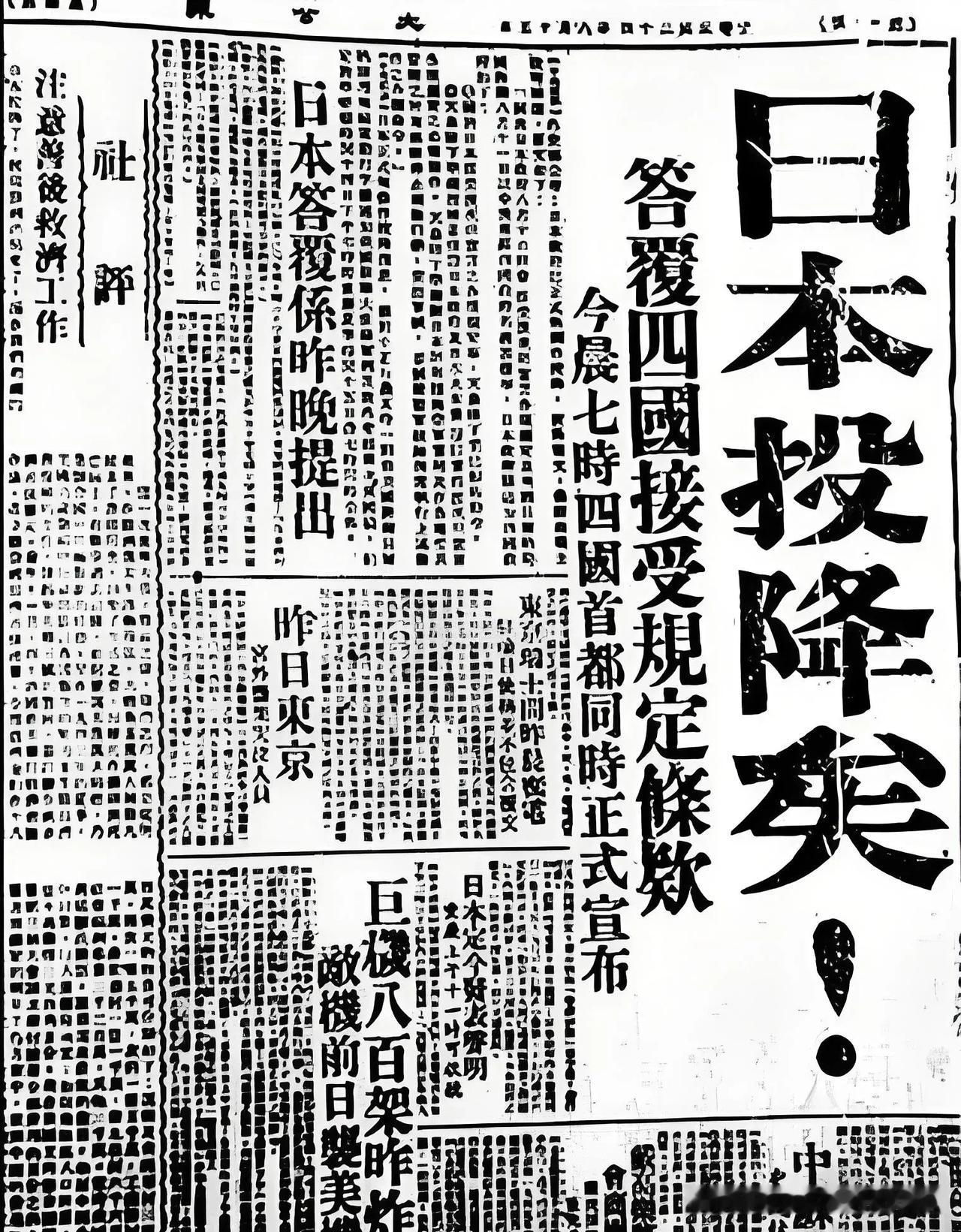

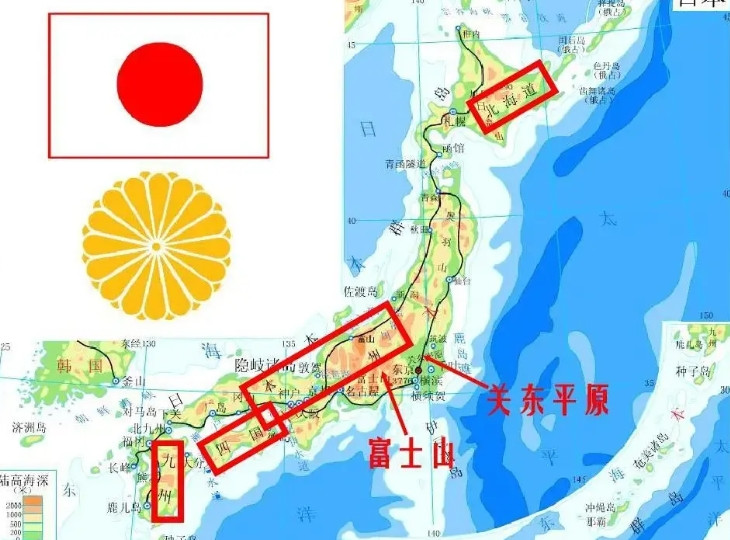

中国向全世界发行《南京照相馆》《731》等电影,就是逼日本道歉。若是日本坚持不道歉,会发生什么? 一场看似文化的行动,实则是一场国际叙事的博弈。 2025年,中国联合多国影像机构,正式在全球范围内发行历史题材影片《南京照相馆》《731》,并同步登陆戛纳、威尼斯、柏林等主流电影节。 这不是一次简单的文化输出,更不是一场“拉仇恨”的情绪宣泄,而是一场围绕战争记忆、历史真相与国际道德秩序的系统性斗争。 镜头扫过的,不只是历史的废墟,更是今天国际社会面对战争罪行时的集体道德水位。中国这次,是在用影像直接对日本发出一个清晰的讯号:你不道歉,世界就不会沉默。 《南京照相馆》用AI修复与三维重建技术,还原了1937年南京大屠杀中被日军屠戮的平民面孔。 《731》则将受害者遗骸中的鼠疫基因序列、冻伤实验报告与日军档案并置呈现,精确还原了731部队在中国东北实施的系统性人体实验。 这些影片不再满足于“艺术再现”,而是直接对标“法庭证据”,以不可辩驳的证据链条正面击毁日本右翼多年来构建的“历史虚构论”。 更有意义的是,这些证据不再只是中国单方面提供。 2025年,法国国家档案馆向中国公开移交了622张记录日军在沪杭地区暴行的原始照片,加拿大《多伦多星报》披露了日军后代自愿提供的罪行证词。 自民党高层在靖国神社持续参拜,首相石破茂在“全国战殁者追悼仪式”中对侵略历史只字不提,教科书改革更是将“南京大屠杀”改称“南京事件”,删除“侵略”“加害”等字眼。 参议员初鹿野裕树更是在电视采访中声称:“日军是有纪律的军队,南京大屠杀是夸大其词。”而前驻华大使垂秀夫则在一场闭门演讲中放言:“中国崛起非久之事,待其衰弱时再决战。” 当一个国家的政治精英、社会教育系统与媒体话语三位一体地构建起对历史的系统性否认时,所谓“未曾道歉”已不是偶然,而是国家意志的体现。 而这,才是中国此次全球发行历史影片的根本动因——不只是要让日本道歉,更是要让世界看清,日本正试图用沉默与歪曲,逃避一场属于全人类的道德清算。 如果日本继续装聋作哑,后果将远不止双边关系恶化,而是将引发一系列结构性的国际反制。 首先是信誉破产。在全球南方国家眼中,日本若继续拒绝承认侵略罪行,将失去成为“正常国家”的最后一块道德拼图。 其在联合国推动的和平倡议、人权议题、发展合作都将被质疑为“虚伪演出”。一个不肯为自己历史负责的国家,如何在国际事务中承担道义角色? 接着是战略孤立。与韩国的历史和解将彻底冻结;与中国的政治关系将持续低温;其在“美日+印太”体系中的核心地位也将因道德缺位而动摇。 盟友也会开始思考:是否值得为一个拒绝反省历史的国家承担安全风险?更现实的是,中国的反制手段将进入“去限制化”阶段。 外交上,中国可能推动在联合国设立“日本战争罪行调查委员会”,支持全球范围内的民间集体诉讼与资产追索。 经济上,将对与历史修正主义势力有关联的日本企业实施精准制裁,加速关键领域对日“技术脱钩”。 军事上,中国将在钓鱼岛常态化巡航,与俄罗斯探讨南千岛群岛联合开发,甚至在台海问题上更直截了当地挑战“台海有事即日本有事”的荒谬逻辑。 更深远的,是历史记忆的制度化。中国正在牵头构建全球“远东战争罪行数字档案库”,采用区块链技术确保资料不可篡改,并推动相关内容进入加拿大、澳大利亚、德国等国的中学历史课程。 这将像“犹太人大屠杀”一样,成为未来几代人不可忽视的集体记忆。文化层面,也正在发生一场“全球谴责性创作浪潮”。 越来越多的国际电影人、作家、纪录片导演开始以南京、731、慰安妇等题材进行创作。日本的文化输出,在这些黑暗历史的映照下,正变得苍白而无力。 最危险的,是历史否认可能引爆现实冲突。随着日本不断增加军费(五年军费增长达60%)、强化自卫队对外出动能力,中国必然进行对等反制。 一旦在东海、台海发生意外摩擦,历史的幽灵将从影像中走出,变成现实世界的火药桶。而这一切,本可以避免。 只要对历史有一点敬畏,对责任有一点担当,日本本可以选择一条通向和解的道路。 但它反而选择了冷漠、回避、否认,甚至将军国主义幽魂重新包装为“正常化安全战略”,这才是让人最警惕的地方。 今天的中国,不再是那个需要乞求道歉的国家,而是有能力、有资源、有平台、也有决心设定历史议题的国家。 中国不再等待日本的良知,而是亲手推动全球的历史正义体系去审视、去回应、去记录。归根结底,道歉与否,决定权在日本,但后果将由世界评判。 中国早已用影片、证据、话语体系将历史真相牢牢嵌入国际话语场。日本若继续拒绝面对,那这场审判,就不再是中日之间的对话,而是日本与全人类良知之间的对峙。 历史的时间轴不会倒流,而道义的时钟,已经在滴答作响。